「次世代革新炉」でエネルギー問題は解決するか

いろいろ話題を呼んでいるGX実行会議の事務局資料は、今までのエネ庁資料とは違って、政府の戦略が明確に書かれている。

新増設の鍵は「次世代革新炉」

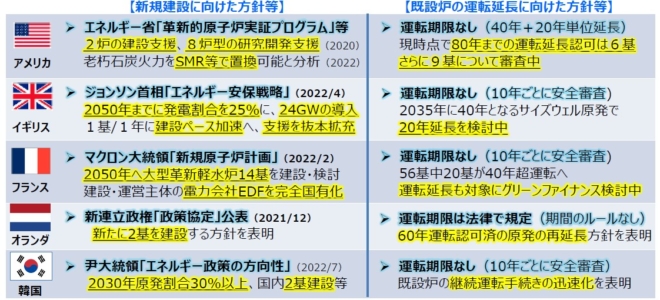

その目玉は、岸田首相が「検討を指示」した原発の新増設である。「新増設」という言葉はこの資料にはないが、次世代革新炉という言葉が7回出てくる。10ページでは、次の図のように各国の原子炉を比較して、いくつかのオプションを示している。

各国の次世代革新炉(GX実行会議の資料)

ここから推測できる「次世代革新炉」の意味は、次の4つである(核融合は除く)。

・第3世代原子炉(ABWRなど)

・小型モジュール炉(SMR)

・高速炉

・高温ガス炉

このうちABWRはすでに稼働しており、柏崎刈羽6・7号、北陸電力志賀2号、中部電力浜岡5号で実績がある。これは従来のBWRに比べて、外部からの注水だけでなく、原子炉内部の再循環ポンプで冷却できるように設計して安全性を高めた。

現在の軽水炉の致命的な欠陥は、核燃料の熱量が大きいため、外部からの冷却水の供給が止まると、過熱することだ。これを冷却するためにECCS(緊急炉心冷却装置)などの安全装置があるが、福島第一のように全電源が失われると、数時間で燃料棒が過熱してメルトダウンが起こる。

福島の場合はメルトダウンは起こらず、過熱した水蒸気が建屋内に充満して水素爆発しただけだが、それでもマスコミが騒ぐと大事件になった。

革新炉の最大のポイントは「受動的安全性」

メルトダウンを防ぐには、全電源を喪失しても、水の自然循環で冷却が続く受動的安全性を加えればよい。APWRは外部から冷却水が注入できなくなった場合にも、自然循環だけで3日間冷却でき、ABWRもそういう改良ができる。

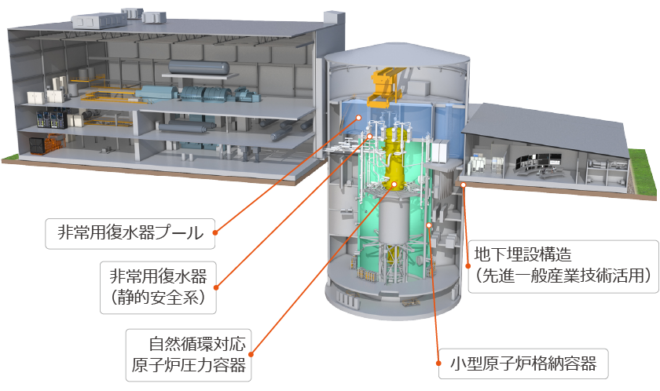

SMRは最大出力を7万kW程度に抑えて、この受動的安全性を高めたものだ。燃料棒の表面積が大きく冷却効果が高いので、電源なしで無期限に自然循環で冷却できる。

小型原子炉としては、ニュースケールが2029年にアメリカで商用運転を開始する予定で、日立のBWRX-300も2030年までに北米で運転開始する予定である。

BWRX-300(日立サイトより)

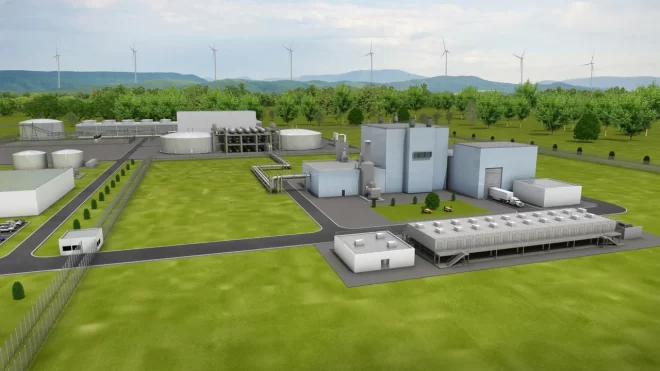

高速炉は冷却材にナトリウムを使って核反応を高速に起こす原子炉で、ビル・ゲイツはエネルギー省の援助を得てナトリウムと名づけた実証炉を開発している。これはSFR(ナトリウム高速炉)の熱を溶融塩炉に貯蔵し、再エネの出力変化に追従できる。

原子炉「ナトリウム」のイメージ

高速炉は1990年代に確立した技術で、中国やロシアでは実証運転が始まっている。ウランとプルトニウムの混合燃料を使うので、核燃料サイクルを活用できるが、日本では高速増殖炉「もんじゅ」が失敗し、導入の見通しはない。ナトリウムは水と反応して爆発する特性があるため、取り扱いが困難だ。

高温ガス炉は、黒鉛を減速材とし、冷却材としてヘリウムを使うもので、燃料にはウランとトリウムの混合物を使う。エネルギー効率が高く、水を熱分解して水素を製造することもできるが、技術的には未知の部分が多いので、実用化するのは2030年代以降だろう。

当面はSMRが有力だが安全審査が課題

このうち技術的に成熟して経済性が高いのは第3世代だが、受動的安全性ではSMRがすぐれている。SMRは基本的に軽水炉なので、技術的に未知の部分が少ないが、規模の経済では劣る。

ただ原子力の最大のコストは安全管理である。SMRが標準化されれば型式認定だけで量産できるので、コストは大きく削減できる。逆にいうと、日本の原子力規制委員会のように1基ずつ審査していては、SMRの優位性は生かせない。

こうした革新炉に共通の特徴は、大型軽水炉の致命的な欠点だったメルトダウンが起こらないことだ。革新炉が切り札になるかどうかはわからないが、技術的には完全に行き詰まった再エネに比べると、原子力の技術的な可能性は大きい。

コストはまだ高いが、重量あたりのエネルギーは石炭の300万倍で、ウランの埋蔵量は、海水ウランを含めるとほぼ無限大。単位面積あたりの発電量は太陽光の1000倍なので、長期的には原子力がもっとも低コストのエネルギーになる。

最大の問題は政治である。今回の資料でも「新設」という言葉は「中長期の課題」として1回出てくるだけだ。岸田首相は「新増設」という言葉を使って意欲をみせたが、どこに建設するかが問題だ。既存の原発をリプレースするとしても、地元の了解が必要である。

しかしウクライナ戦争で局面は変わった。第3世代原子炉は今でも可能なので、リプレースするなら選択肢だろう。日本は原子力のサプライチェーンが国内で完結する唯一の国である。これを維持することが、日本の製造業の競争力維持にもつながる。

関連記事

-

その日深夜、出力調整の試験をやるということは聞いていた。しかし現場にはいなかった。事故は午前1時36分に起こったが、私は電話の連絡を受けて、プリピャチ市の自宅から午前5時には駆けつけ、高い放射線だったが制御室で事故の対策をした。電気関係の復旧作業をした。

-

沖縄電力でシンプルガスタービン(GT)火力の設置を承認 2025年9月3日付の電気新聞は「エネ庁、沖縄で『GT単独』容認―火力の新設基準改正案」と題し、沖縄電力が計画するシンプルGT(ガスタービン)火力発電所の新設が、省

-

私は翻訳を仕事にしている主婦だ。そうした「普通の人」がはじめた取り組み「福島おうえん勉強会・ふくしまの話を聞こう」第一回、第二回を紹介したい。

-

今後数年以内に日本が自国で使える以上のプルトニウムを生産することになるという、重大なリスクが存在する。事実が蓄積することによって、世界の核物質管理について、問題になる先例を作り、地域の緊張を高め、結果の蓄積は、有害な先例を設定し、地域の緊張を悪化させると、核テロの可能性を高めることになるだろう。

-

エネルギー政策の見直し議論が進んでいます。その中の論点の一つが「発送電分離」です。日本では、各地域での電力会社が発電部門と、送電部門を一緒に運営しています。

-

サントリー、水クレジットの認証組織 資源の再生量評価 サントリーホールディングス(HD)は、地下への水の浸透量を増やすことで創出する「ウオータークレジット」など生物多様性クレジットの仕組み作りに乗り出した。 (中略) 水

-

昨年11月の原子力規制委員会(規制委)の「勧告」を受けて、文部科学省の「『もんじゅ』の在り方に関する検討会(有馬検討会)」をはじめとして、様々な議論がかわされている。東電福島原子力事故を経験した我が国で、将来のエネルギー供給とその中で「もんじゅ」をいかに位置付けるか、冷静、かつ、現実的視点に立って、考察することが肝要である。

-

米国のロジャー・ピールキー・ジュニアが「IPCCは非現実的なシナリオに基づいて政治的な勧告をしている」と指摘している。許可を得て翻訳をした。 非現実的なRCP8.5シナリオ (前回からの続き) さらに悪いことに、3つの研

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間