政府経済対策をしても来年の電力コストは10兆円増

Daniele Mezzadri/iStock

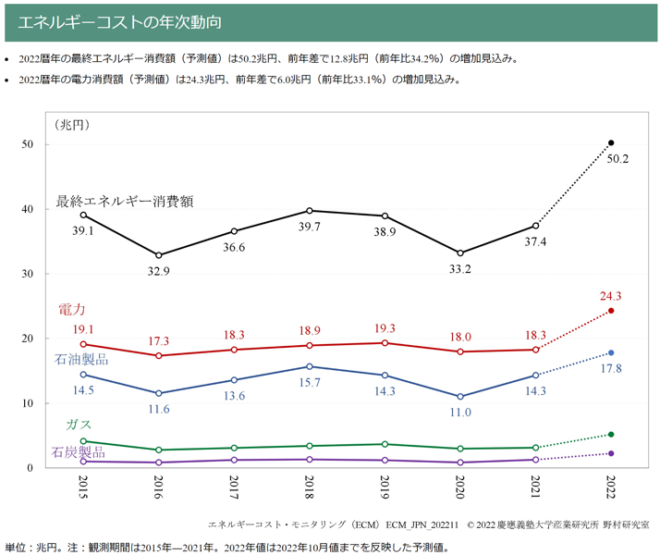

日本の国全体のエネルギーコストを毎月公表する慶応大学 野村教授のエネルギーコストモニタリング。

下図で、「電力コスト」とは家庭や企業の支払う電気代の合計。補助金などがあればその分下がる。(より詳しい説明はこちら)

その電力コストが2022年には急騰する見通しであることが図から分かる。2021年に比べると6兆円もの増加だ。

さていま電力各社が相次いで規制料金の値上げを発表しているが、来年2023年の電力コストはどうなるのか? 野村教授に聞いてみた。

来年は、9月までは政府経済対策による補助金があるので、2.5兆円ほど電力コストは軽減されます。

補助金が来年10月以降には継続されないとすれば、電力がまだ安価だった2016年に比べると、電力コストは10兆円増になるでしょう。

もしも来年の補助金が全く無いと仮定すれば、総額30兆円に近づくはずではないでしょうか。

いま消費税は税率10%で税収は約20%だから、電力コスト10兆円増といえば消費税の5%増税に相当する訳だ。経済の重荷になることは間違いない。

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

共存共栄への可能性 私は再エネ派の人々とテレビ番組やシンポジウムなどで討論や対話をする機会が時々ある。原子力推進派のなかでは稀な部類であると思っている。メディアでもシンポジウムでも、再エネvs.原子力という旧態依然の構図

-

2年半前に、我が国をはじめとして、世界の潮流でもあるかのようにメディアが喧伝する“脱炭素社会”がどのようなものか、以下の記事を掲載した。 脱炭素社会とはどういう社会、そしてESGは? 今回、エネルギー・農業・人口・経済・

-

著者は、エネルギー問題の世界的権威である。20年以上前に書かれた『石油の世紀』は、いまだにエネルギー産業の教科書だが、本書はそれを全面的に書き直し、福島事故後の変化も取り入れた最新の入門書である。

-

筆者らは「非政府エネルギー基本計画」において、電力システム改革は元の垂直統合に戻すべきだ、と提言している。 日本の電力システム改革は完全に失敗した。電気料金を下げることが出来ず、安定供給もままならず、毎年節電要請が発出さ

-

2022年の年初、毎年世界のトレンドを予想することで有名なシンクタンク、ユーラシアグループが発表した「Top Risks 2022」で、2022年の世界のトップ10リスクの7番目に気候変動対策を挙げ、「三歩進んで二歩下が

-

はじめに 「地球温暖化は人間の出すCO2によって引き起こされている。このことについて科学者の97%が同意している」──このフレーズは、20年近くにわたり、メディア、環境団体、国際機関を通じて広く流布されてきた。 この数字

-

前稿で紹介した、石橋克彦著「リニア新幹線と南海トラフ巨大地震」(集英社新書1071G)と言う本は、多くの国民にとって有用と思える内容を含んでいるので、さらに詳しく紹介したい。 筆者は、この本から、単にリニア新幹線の危険性

-

国境調整炭素税を提唱したフォンデアライエン次期欧州委員長 先般、次期欧州委員長に選出されたフォンデアライエン氏は今後5年間の政策パッケージ案において6つの柱(欧州グリーンディール、人々のために機能する経済、デジタル時代へ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間