GX投資は経済成長をもたらすか?

PhonlamaiPhoto/iStock

脱炭素社会の実現に向けた新法、GX推進法注1)が5月12日に成立した。そこでは脱炭素に向けて今後10年間で20兆円に上るGX移行債を発行し、それを原資にGX(グリーントランスフォーメーション)に向けた研究開発や様々な施策を実施し、官民合わせて10年間で150兆円にものぼる投資を誘発することで、経済成長を促しながら脱炭素を進めていくとされている。

今の日本の経済活動を支えているエネルギーは、石油や天然ガス、石炭といった化石燃料が8割以上を占めているというのが実態であり注2)、社会・経済活動を維持しながらそれを脱炭素化していくためには、エネルギーの供給、利用にかかわるインフラを総入れ替えするにも等しい、莫大な投資が必要となる。それには膨大な量の機材やインフラ設備が新たに調達、設置されていく必要があり、その新規需要が経済成長を押し上げるということが期待されているわけである。

GX推進の不都合な事実

しかしここで新たな課題が顕在化してきている。現状では、社会の脱炭素化を実現するためのキーテクノロジーとされているのは、当面、技術が確立し商業化されている太陽光・風力などの再生可能エネルギーとEV(電気自動車)であるが、そうしたGX実現に必須と見られている機材とその部材の生産、供給について、中国が圧倒的なシェアを占めているという、日本にとっては不都合な事実である。

先ずはその実情について、昨年(2022年)7月に公表され、今年5月にも追加された国際エネルギー機関(IEA)の報告書注3)に基づいて見ていきたい。

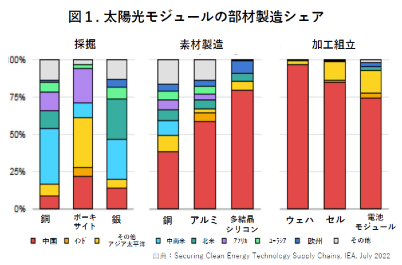

先ず図1は、脱炭素に向けて即戦力として期待される太陽光発電設備の、素材から太陽電池モジュールまでのバリューチェーン全般にわたる部材生産の、国別世界シェアを示している。

ご覧になってわかる通り、銅やボーキサイトといった配線などに使われる鉱物の生産シェアこそ様々な国や地域に分散しているものの、それら鉱物資源を精錬加工して作られる金属素材や、さらにそれらを加工した電池の部材の生産シェアは、圧倒的に中国一国に占められていることがわかる。

特に発電素子そのものとなるシリコンについては、多結晶シリコンの8割、それを加工したシリコンウェハに至っては9割以上が中国製という寡占状態にある。つまり例えば東京都のように、新築戸建て住宅の屋根に太陽光発電設備を装備することを義務化するという政策を導入すれば、必然的にそこに使われるモジュールとその素材の大半が中国で生産されることになり、売り上げ収益も雇用も中国で発生することになる。

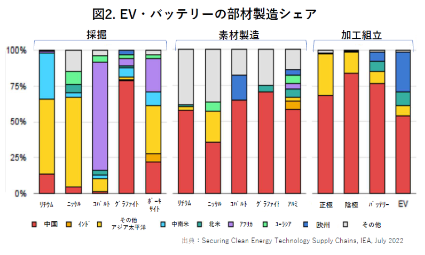

次にやはり脱炭素政策の柱の一つである、自動車の電動化(EV化)に必須の基幹部品であるバッテリーについて見てみよう。バッテリー製造にかかわる主要部材の生産シェアを示したのが図2である。

リチウムイオンバッテリーに必須の鉱物資源であるリチウムでは、オーストラリア(アジア太平洋)、チリ(南米)が鉱石生産の8割を占め、またコバルトの生産はアフリカ、特にコンゴ共和国に集中していることはよく知られており、供給の多様化が課題であることは認識されている。

しかしそうした鉱物資源を精錬して素材に加工する生産段階になると、こちらも太陽電池と同様、中国がほぼすべての素材、加工組立プロセスの概ね6割以上のシェアを占めていることが見て取れる。

つまりここでも、今のまま日本政府が手厚い補助金を出してEVの普及政策を拙速にすすめてしまうと、車体生産はともかくとしてEVの基幹部品であり、付加価値の大きな部分を占めているバッテリーについて、国内の製造業は裨益することなく、もっぱら中国の企業が儲かるという構図になっているのである。

つまりこうした、国内に生産バリューチェーンが手薄なグリーン機器について、既存の商品をベースに、拙速な脱炭素化投資を推進するような政策を進めると、結果的に、GX推進法が謳う150兆円の投資によって購入されるのが中国製の部材となり、中国の経済成長には貢献するものの、日本のグリーン成長には必ずしも資さないという結果を招いてしまうのである。

拙速なGX推進がもたらす結果

実は筆者はこうした事態を招く懸念について、既に10年も前にドイツの事例を引用して指摘している。地球環境とエネルギー問題を扱っていた月刊誌「ENECO」の、2012年6月号に寄稿した「Qセルズ倒産の衝撃」という拙稿では、当時世界最大の太陽電池メーカーだったドイツのQセルズ社が同年4月に倒産した事例を紹介し、その中でロイターの記事を以下のとおり引用して紹介している。

ベルリン郊外の空港跡地に5800万ユーロを投じて建設された(ドイツ)国内最大級の大規模太陽光発電所(メガソーラーパーク)では、近隣にドイツの太陽光パネルメーカーの工場があるにもかかわらず、使われたパネルはすべて中国製である。ドイツのFIT(再エネ固定価格買い取り制度)では、補助金がパネルメーカーではなく、投資を行う発電事業者に向けられる一方(その原資は消費者の払う電気料金に上乗せされて賄われる)、中国では太陽光パネルメーカーに直接補助金が投じられているため、安価なパネルが輸出市場に雪崩を打って出てきている注4)。

これに対して筆者は拙稿で「・・何のことはない、ドイツの消費者が負担する補助金が、メガソーラーに投資を行った発電事業者と、政府に支援された中国のパネルメーカーに流れたことになる。パネル製造にかかわる雇用も、当然ドイツでなく中国で生まれている」とコメントしている。

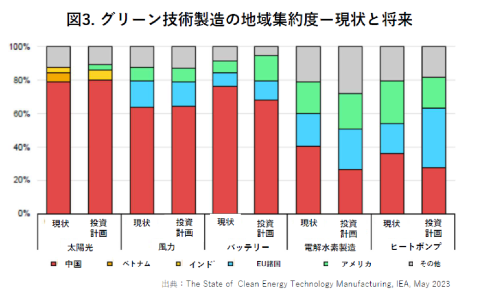

しかし現状では事態は当時より深刻化している。図3は同じIEAが、太陽光、風力、バッテリー、水素製造用電解装置、空調電化用ヒートポンプなど、代表的なグリーン投資対象製品の、製造地域集約度について、現状と、公表されている2030年にむけた設備投資計画に基づく将来のシェアの変化を見積もったものである。

そこでは水素製造電解漕とヒートポンプにおける中国のシェアこそ20~40%にとどまるものの、現状で中国が寡占状態にある太陽光、風力、バッテリーというグリーン投資の3種の神器について、10年先でも、中国製品が世界の70~80%のシェアを持ち続けると推計されているのである。

こうした現実を鑑みると、日本が拙速にグリーン製品の投資、普及を拡大すればするほど、潤うのは日本の経済ではなく、中国の経済ということになりかねない。国破れて山河あり・・ではなく「国破れて緑の日本あり」である。

日本はどうすればよいのか?

既に商品競争力で中国に負けているグリーン製品の拙速な普及を図るような政策への資金投入は一旦ブレーキをかけて予算を温存する、その上でまだ中国が量産化していない次世代の製品、例えばペロブスカイト型太陽電池や全個体電池を搭載したEV、PHVなど、日本が技術優位性・先行性を持ち、従来製品より機能的に優れていて消費者にも選択されやすい製品群を選定し、その量産化を国が資金支援して国内生産基盤を確保する。

またその際には、こうした技術に必須となる素材や資源について、国内で生産すべきものについては並行して支援して供給基盤を整える。加えて鉱物資源など海外に依存せざるを得ない原材料についても、日本資本による権益の確保や現地生産基盤の確立など、バリューチェーン全体をカバーした包括的でしたたかな「産業政策」で、競争力のある供給基盤の確立を目指すべきだろう。

また当初は高コストにならざるをえないこれらの国産グリーン製品の普及のために、技術やスペックで国内生産品に縛りをかけた、普及促進のための購入補助金注5)を付ける、などの「市場創出」対策と合わせた、体系的かつ一貫した「産業・市場政策」を打ち出していくべきなのではないだろうか。

■

注1)正式名称「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」

注2)日本国内の一次エネルギー供給に占める化石エネルギーの比率は約85%(2020年)、世界全体でも84%(2019年)である。

注3)“Securing Clean Energy Technology Supply Chains”, IEA, July 2022 / “The State of Clean Technology Manufacturing”, IEA, May 2023

注4)Reuters, 2011年1月17日

注5)単なる国産品に絞った補助金はWTOの内外無差別原則に違反するが、機能や製法、技術によって対象商品が結果的に日本の新規技術を使ったものに限定されるような、スペックインの補助制度とする。

関連記事

-

1. COP28開催 COP28がUAEのドバイで始まった。今年の会議で、化石燃料の未来に加えて大きな問題となっているのは「損害と損傷」であるが、10月21日の予備会合では成果もなく終わっている。 COPでは、毎回多くの

-

図は2015年のパリ協定合意以降(2023年上期まで)の石炭火力発電の増加量(赤)と減少量(緑)である。単位はギガワット(GW)=100万キロワットで、だいたい原子力発電所1基分に相当する。 これを見ると欧州と北米では石

-

言論アリーナ「2050年の再エネと原発」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 経産省は2050年に向けてのエネルギー戦略を打ち出しました。そこでは再エネがエネルギーの中心に据えられていますが、果たして再エネは主役に

-

2022年の年初、毎年世界のトレンドを予想することで有名なシンクタンク、ユーラシアグループが発表した「Top Risks 2022」で、2022年の世界のトップ10リスクの7番目に気候変動対策を挙げ、「三歩進んで二歩下が

-

エネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営するアゴラ研究所は、インターネット放送「言論アリーナ」を提供している。9月3日は1時間にわたって『地球は本当に温暖化しているのか--IPCC、ポスト京都を考える』を放送した。

-

きのうのアゴラシンポジウムでは、カーボンニュートラルで製造業はどうなるのかを考えたが、やはり最大の焦点は自動車だった。政府の「グリーン成長戦略」では、2030年代なかばまでに新車販売の100%を電動車にすることになってい

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難③) 田中 雄三 風力・太陽光発電の出力変動対策 現状の変動対策 出力が変動する風力や太陽光発電(VRE)の割合が増大すると、電力の積極的な需給調整が必要になります。前稿③の「E

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間