核のごみをめぐる中学生サミット2024〜その挑戦と成果〜

一石?鳥

いわゆる「核のごみ」(正式名称:高レベル放射性廃棄物)処分については昨今〝一石三鳥四鳥〟などというにわかには理解しがたい言説が取りざたされている。

私たちは、この核のごみの処分問題をめぐって、中学生を核としたサミットを2010年度から継続して行ってきている。

その根底にある考え方は、そもそもこの問題に一石二鳥といったようなことさえもなく、地道かつ着実に情報を共有し、問題の解決に向けた「対話」に取り組もうではないかというところにある。

©️ NHK おはよう日本

中学生サミットの核心——ソクラテスの産婆術

高レベル放射性廃棄物(いわゆる〝核のごみ〟)の最終処分問題をめぐって、あれやこれやと意見交換して対話を行うのが『中学生サミット』の核心部分である。

2011年1月に、岐阜県瑞浪市で開催してから、毎年全国5〜8箇所の地域から中学生など総勢30名ほどに集まってもらい、レクチャーと見学そして対話を軸に最終処分問題を多面的にとらえ自分ごと化してきている。〝中学生など〟とは中学生に加えて、高校生や大学生も参加している。中学生時代にサミットを経験した学生は今や高校生、大学生、そして社会人になっている。

世の中には「そもそも中学生にこの問題に取り組ませるべきではない」としたり顔にいう社会学者などもいるが、中学生はあっという間に18歳になって主権者となる。また、私は参加した中学生から、「どうしてこのような重要な問題があることをもっと早くに教えてくれなかったのか」という苦情とも言える声を何度も受け止めている。

2024年度は、11月に北海道の岩内町・神恵内村をフィールドとして2泊3日でサミットを実施した。

サミットの要目は、レクチャーや原子力関連施設の見学を通じて、基礎知識をまずは共有することから始める。

レクチャーや施設見学における説明などに対しては、提示されたものごとに〝批判的〟に対峙することを心がけるように参加者に呼びかけている。これは単に非難したりケチをつけることではなく、ロバート・ボイルの『懐疑的化学者』の精神を汲み取ったものである。批判的精神を発揮すれば、それは必ず自分自身に還って来るものがある。それを内省的に取り入れて自己の意見やマインドをアップデートして行くのである。

そしてこれらと同時並行的に「対話」を促進し成功に導くための土台づくりおよびチーム作りの基礎固めをしていく。

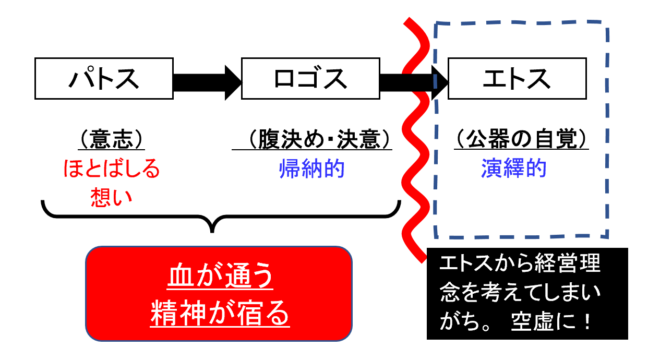

対話のキモは『ソクラテスの産婆術』である。これは、同じ情報に触れて意見交換などするうちに、まだ疑問にすらなり得てない〝モヤモヤ〟が心の中に芽生えてくる。この段階では参加者それぞれにさまざまな様態で〝なにが自分のなかでの関心ごとであるのか、またそのことをどう表現したらいいのかわからない〟というような状態である。これをそれぞれのロゴスに照らしてどのように言葉にして表出するかである・・・。

対話の当事者は相対するAとBという2人の人間であるが、もちろん3人でも4人でもいい。AとBという2人の対話の場合、〝モヤモヤ〟しているAの表出を手助けするのがBである。これが産みたい(表出したい)がなかなかうまくいかない——そこを手助けする表出の産婆役ということになる。うまくいけば、モヤモヤがするりっと表出したりもする。

次に、AとBの立場を入れ替えて同じことをする。さらに重要なことは、相手が表出したものそしてその背景にあるロゴスを鑑みて、自分自身の意見や立場を再点検してみることである。

こうやってやり取りを重ね、時に深掘りしていくうちに、中学生たちはそれまで思ってもみなかったような考えに遭遇したり、互いの思いの深さに感動したりして、その愉快さが面白くてたまらなくなる。ここに中学生サミットのモットーである〝対話をおもしろおかしく〟が体現されていくのである。

無知な者同士がこのような産婆術を通じて問いを重ねることで新たな知を発見する。そうやって、取り入れるべきものは取り入れて自己のロゴスをアップデートする。

この中学生サミットのなかでは、その他にも様々なコンセプトやスキルを、実践的に身につくように工夫している。

サミット4年目の邂逅——NIMBYからの変貌

中学生サミット2024では、主催者として嬉しい出来事があった。

中学生の頃大活躍していたサミットOGの上野和花さんが、メンター/ファシリテーターとして復帰したことである。上野さんは現在大学2年生なので、約6年を経ての復帰ということになる。

上野さんが最初にサミットに参加した中学2年生の頃、上野さんおよび一緒に来ていた同級生5人は総じてNIMBYだった。

『私たち京都市の真ん中やし、この問題は関係あらへんよなあ。第一、京都市はどこ掘ってもすぐに遺跡が出てくるから、地下深く穴掘ることもでけへん・・・』

まことにごもっともである。この時、まあ想像に難くないのは引率の先生のお誘いなどに応じてやってきたものの『なんで私らがこの問題にそもそもそんなに取り組まなイカンのぉ!?』ということだったのではないか。

上野さんが〝大活躍〟するのはこのあとである。ここからは想像の域を出ないのだが、サミットの場ではNIMBYを貫いたように見えたが、多分その場から〝なにかを〟持ち帰ったのであろう。おそらくモヤモヤの種が巻かれたのではないだろうか。

サミットから京都の中学校の日常に戻って数ヶ月経過するうちに上野さんのなかでも何かが育って、上野さん自身が変貌していったようである。担当の先生から伝え聞こえてきたことは、上野さんのお母さんが心配している・・・ということだった。

お母さんによれば、「ついこの間まで、学校から帰ればYouTubeばっかり見ていたんですよ。それが、最近は原子力や高レベル放射性なんたらのことをやたら調べていて、私や父親そして妹にあれこれ問いかけをしてくるんですよ」——— まあ、ある意味何かに目的意識を持って関心をもち自分で積極的に調べたりするのはとても良いことだと思うのですが、あまりの変貌ぶりに一体何が起こったのか、一体何をしたのですか?というような不可解と心配だったようだ。

お母さんに無用の不安を引き起こすことはもとより望むことではなかったので、それでは一度現場を見にきていただきましょうと先生を通じてお伝えした。

ちょうどその学校で中学生サミットのプレレクチャーを行う機会があったので、その現場を見にきていただいた。レクチャー後に「どうでしたか?」と聞いたところ「(どのようなことをしているのかが)よーく分かりました。安心しました」と仰って帰っていかれました。

そして、NIMBYから変貌をとげた上野さんが論じたのが『未来を背負っていく私たちにできることは何か』である。

この文章を読んで私は驚嘆した。論旨明快はもとより肩肘張らずきわめて読みやすい文章にまとめ上がっている。担当の先生によれば「筆を入れようと思ったが、その隙が全くなかった」という。

さて、中学生サミット2024の挑戦は、その最重要部分である2日目からの「対話」のセッションを、上野さんはじめOGである今泉友里さん森夕乃さん(この二人は福井県の出身)に〝お任せ〟状態で運営してもらうことだった。自分たちのこれまでの経験を生かして、もう好きなようにやってください・・・と種をまいた。そうなると、彼女たちは俄然発意高揚として悩みながらも溌剌として企画運営が進んでいった。

サミットの対話の現場は、時間の経過とともに自ずと〝おもしろおかしく〟進展していく様であった。

協創への入り口

対話が進展し、限られた時間のなかではあったが、皆が何かしらの〝協創〟の果実を模索する雰囲気が醸成されてきた。

結果、上野さんを軸として参加者の総意をあぶり出す形で〝Hokkaido Call 2024〟が結晶した———〝日本を仲間に 一緒にまこうモヤモヤの種〟。

このCallはまずは参加者の皆の次の行動の指針となるのだろう。それぞれが、このCallそのものをどのように種まきし芽吹かせていくのか。

その近未来がおもしろおかしいものになることは間違いないだろう。

今回の中学生サミットでは、OGの大学生3名に2日目からの運営をほとんどお任せした。すでに彼女らの企画および運営の才が充分に芽吹き育ちつつあることが確認できた。

そのことが中学生サミット2024の最大の成果であったと思う。

中学生サミット2025がどのような仕立てになって、どのような芽吹きが見られるのかが楽しみである。

Hokkaido Call 2024の写真

【参考】

上野さんの6年を経た想いなどは、下記に簡潔にまとめられている。

関連記事

-

原子力発電に関する議論が続いています。読者の皆さまが、原子力問題を考えるための材料を紹介します。

-

先進国の「脱炭素」押し付けでアフリカの経済成長の機会を奪ってはならない。 ナイジェリア大統領のムハンマド・ブハリがニューズウィークに書いている。 例によって日本のメディアは無視を決め込んでいるので、抄訳して紹介しよう。

-

デンマークの統計学者、ビョルン・ロンボルグ氏の著書『地球と一緒に頭を冷やせ』を軸に、温暖化問題を考察しました。GEPR編集部が提供します。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー研究機関のGEPRはサイトを更新しました。 1)【アゴラシンポジウム】成長の可能性に満ちる農業 アゴラは12月に農業シンポジウムを行います。石破茂自民党衆議院議員が出席します。詳細はこのお

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑧:海面上昇は加速していない) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表され

-

「ポスト福島の原子力」。英国原子力公社の名誉会長のバーバラ・ジャッジ氏から、今年6月に日本原子力産業協会の総会で行った講演について、掲載の許可をいただきました。GEPR編集部はジャッジ氏、ならびに同協会に感謝を申し上げます。

-

ポルトガルで今月7日午前6時45分から11日午後5時45分までの4日半の間、ソーラー、風力、水力、バイオマスを合わせた再生可能エネルギーによる発電比率が全電力消費量の100%を達成した。

-

今年3月11日、東日本大震災から一年を迎え、深い哀悼の意が東北の人々に寄せられた。しかしながら、今被災者が直面している更なる危機に対して何も行動が取られないのであれば、折角の哀悼の意も多くの意味を持たないことになってしまう。今現在の危機は、あの大津波とは異なり、日本に住む人々が防ぐことのできるものである。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間