九電川内原発、再稼動へ準備進む

九州電力は川内原子力発電所1号機(鹿児島県薩摩川内市、出力89万kW)で8月中旬の再稼動を目指し、準備作業を進めている。2013年に施行された原子力規制の新規制基準に適合し、再稼働をする原発は全国で初となるため、社会的な注目を集めている。

原発内部はどうなっているのか

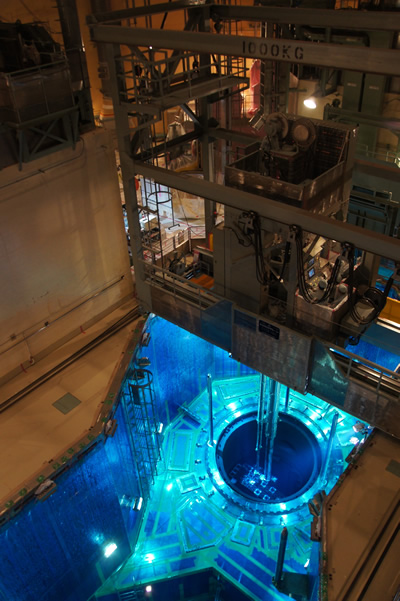

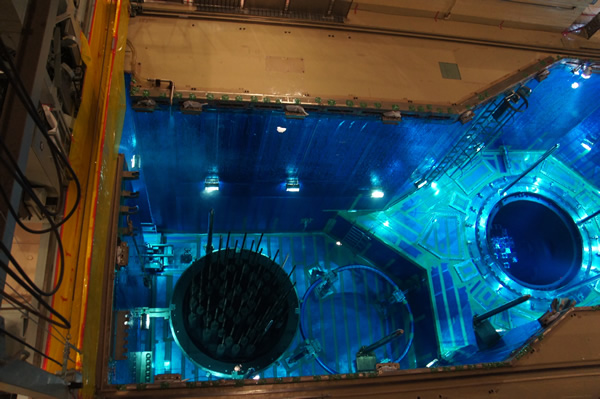

同原発は2011年5月から約4年間停止している。九電は慎重に今後の点検を進める考えだ。九電は7月8 日に核燃料を原子力に装荷する作業を報道陣に公開した。

これは157体の燃料集合体を原子炉に入れるもので、7日から始め10日に終了した。燃料集合体は一つ長さ約4メートル、重さ約700キロ。隣接する燃料保管プールから運び出された。水を入れた加圧水型原子炉(PWR)の中に入れた。

水面上部約10メートルから撮影した筆者の被ばく量はゼロ。放射線量は監視されているゆえに安全だった。水は青色をしていた。この深度で水は常に青色に見えるそうだが、九電は異物の発見などをしやすくするために、プールの壁に青いシートで覆っているため、水の青色の美しさが際立っている。水は核反応を抑制するためにホウ酸を混ぜている。

再稼動前に原発構内へ報道陣が大量に入るのは最後の機会だった。セキュリティは厳重で、異物を原子炉内に落とさないためカメラはすべてビニールで覆われ、私物持ち込みは制限された。また撮影場所を指定された。そして原子炉建屋に入る際に、火薬検査、何重もの放射線の被ばくチェックが行われた。

現地の薩摩川内市では住民の間には激しい反対運動は見当たらず「地元経済が活性化すると期待している」(山本浩義仙台商工会議所会頭)などと、冷静に受け止める声が大勢だ。タクシーの運転手によると、原発への訪問者が増え、この地域の営業所は東京の新宿並みの売り上げで、311前より多くなっている。「再稼動バブルになっている」そうだ。これが電力料金へ転嫁されかねないと思うと、筆者は残念な気分になった。

同原発では、何かあるごとに反原発市民団体が、門前に集まる。装荷作業開始の日には正門前に人が集まったが、筆者の訪問したその翌日には誰もいなかった。反原発運動に好意的なテレビニュースに映ったためであろうか。

九州電力上席執行役員の古城悟川内総合事務所長は「最後の段階、安だが、緊張している。作業を慎重に進めたい。住民の皆さまへのご説明を繰り返し、ご理解を深めたい」と、現状を説明した。九電はこの後に各種検査を行って、8月中旬の再稼動を目指す。

九電川内原子力発電所の全景

九電川内原子力発電所の全景

大改造は必要だったのか

現在は、国内に48基ある原子力プラントがすべて停止している。2012年7月、電力需給逼迫に対応するため野田首相の決定により、関西電力大飯3、4号機が再稼働した。しかし2013年9月に定期検査により再び停止した。以後、これまでの約1年10ヶ月間、全基停止中だ。

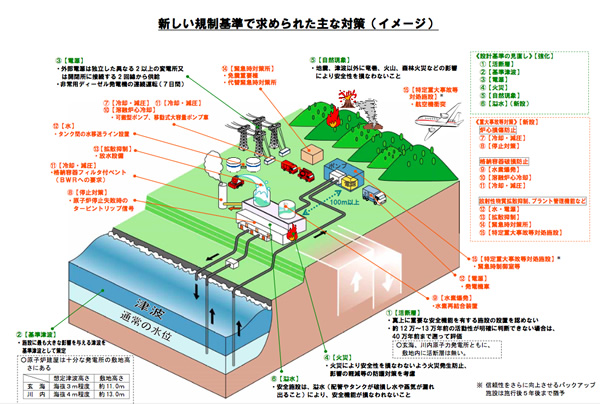

長期停止は、福島事故の後で、新しい組織の原子力規制委員会が2013年7月に新安全基準を施行し、その適合性審査を法的根拠のないまま、原子力事業者に求めているためだ。(参考、法的問題について。池田信夫「原子力規制委員会によるバックフィット規制の問題点」)事実上、一から審査を行うことで、新設の審査と同様の長い時間がかかった。当初、規制委は「審査は1基半年」と甘い見通しを示していたが、2年以上かけてようやく審査が1基終わる。

審査では、基準地震動の設定が長引いた。これは原発やその周辺で想定される地震の揺れだ。ところが、原子力規制委員会は前任の島崎邦彦委員(現在は退任)の指揮の下で、かなり過剰な揺れを想定するように求め、今もそれは続いている。その判断では統一的な基準がなく、審査官と規制委員の裁量で決まってしまう。

日本の原発は地震対策を以前からやっており、東日本大震災でも地震そのもので原子炉の重大な破損は東北と関東の原発ではなかった。規制委が過度に地震に関心を向けることは、安全性検討のポイントがずれている面があると筆者は思う。

九州電力は当初、540ガルで想定を出した。ところが規制委からの見直しの要請で根拠が明確でないまま620ガルに想定を引き上げた。関電は基準地震動の審査で異論を唱えたが後回しにされた。こうした裁量で再稼働が左右される状況は、適切な行政とは言えない。

また原子炉では地震や竜巻、飛行機事故などに備えて重要機器の覆い、鋼材ロープによる固縛が見られた。それも基準がなく、「対応が厳しければ厳しいほどよい」という、規制委の態度ゆえとされる。原発の構造が複雑になると、危機での対応が混乱する可能性がある。リスクを総合的に検討しない規制が行われている。

もちろん、原発事故を避けるために、福島原発事故の反省に立った安全対策の強化は必要だ。しかし工事はコストと時間がかかる。九州電は川内、玄海の両原発の新規制基準対応で3000億円の負担があったと発表している。その負担は是非の検証も行われず過剰であった可能性が高い。原子力規制委員会が、法的根拠や明確な基準のないまま、大工事を原子力事業者に求め、その負担を国民に回すことは、筆者は行政の横暴であると思う。

避難計画など「積み残し」の課題多数

また川内原発では、周辺住民、県の避難計画は現在も作成だ。それは再稼動の必要条件ではないし、今まで詳細なものを作らなかった行政の問題がある。しかし福島事故という「まさか」の事態が発生したことを考えれば、安全のために早急につくる必要がある。薩摩川内市は本州と比べると人口が密集してはいないものの、生活圏のすぐそばに原発があった。

川内原発の視察で、筆者は「適正な原子力規制とは何か」「地域経済と原発は結びついている」「原発反対派のパフォーマンスのむなしさ」「原発と住民の安全」について、改めて考えた。

もちろんいずれの論点も、「これが正解だ」と簡単に割り切れる対策はない。ただし現状を考えれば、問題が明らかになった時に、隠蔽・無視するのではなく、速やかに対応することを繰り返すしかないだろう。

九州電力は、原発の長期停止によって燃料費がかさみ、2012年3月期から4年連続赤字になった。そして九州の電力料金は小売りで約1割、事業向けで約2割上昇した。

原発の稼働で九電の経営は一息つける。今年度中には川内2号機の稼働も、予定されている。2つの原発の活用はエネルギー料金の上昇を一服さ、九州経済を支えるだろうる。この現実を見れば、「原発即時廃止」ということは、答えの中にあるべきではない。

さまざまな問題をはらむものの、原子力政策は川内原発の再稼動で、一つの関門を超える。九州電力、原子力規制委員会・規制庁の担当者に感謝と敬意を持ちたい。同時に、この審査終了に2年もかかる異常な規制状況を直し、原子力運営とエネルギー政策の正常化に向けて、舵を切ってほしい。原子力を動かしながら、その未来をどうするか、長期的な脱原発という選択肢を含めて、国民的議論は深められるはずだ。

(2015年7月13日掲載)

関連記事

-

池田・石破さんの意見には、印象に残る点がいくつかありました。メディアがこの問題、安全に傾きがちな面はあるという指摘ですが、小島さん、この点をどう考えますか。

-

ロシアの国営原子力企業ロスアトムが、日本とのビジネスや技術協力の関係強化に関心を向けている。同社の原子力技術は、原子炉の建設や安全性から使用済み核燃料の処理(バックエンド)や除染まで、世界最高水準にある。トリチウムの除去技術の活用や、日本の使用済み核燃料の再処理を引き受ける提案をしている。同社から提供された日本向け資料から、現状と狙いを読み解く。

-

9月11日記事。毎日新聞のルポで、福島復興に取り組む東電社員を伝えるシリーズ。報道では東電について批判ばかりが目立つものの、中立の立場で読み応えのある良い記事だ。

-

少し旧聞となるが、事故から4年目を迎えるこの3月11日に、原子力規制庁において、田中俊一原子力規制委員会委員長の訓示が行われた。

-

西浦モデルの想定にもとづいた緊急事態宣言はほとんど効果がなかったが、その経済的コストは膨大だった、というと「ワーストケース・シナリオとしては42万人死ぬ西浦モデルは必要だった」という人が多い。特に医師が、そういう反論をし

-

12月8日(土)~15日(土)、経団連21世紀政策研究所研究主幹として、ポーランドのカトヴィツエで開催されたCOP24に参加してきた。今回のCOP24の最大の課題はパリ協定の詳細ルールに合意することにあった。厳しい交渉を

-

北朝鮮の1月の核実験、そして弾道ミサイルの開発実験がさまざまな波紋を広げている。その一つが韓国国内での核武装論の台頭だ。韓国は国際協定を破って核兵器の開発をした過去があり、日本に対して慰安婦問題を始めさまざまな問題で強硬な姿勢をとり続ける。その核は実現すれば当然、北だけではなく、南の日本にも向けられるだろう。この議論が力を持つ前に、問題の存在を認識し、早期に取り除いていかなければならない。

-

1.メディアの報道特集で完全欠落している「1ミリシーベルトの呪縛」への反省 事故から10年を迎え、メディアでは様々な事故関連特集記事や報道を流している。その中で、様々な反省や将来に語り継ぐべき事柄が語られているが、一つ、

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間