仏、原発事故の緊急対応チーム創設-日本も作るべき

フランスの国防安全保障事務局(SGDSN)は「重大な原子力または放射線事故に係る国家対応計画」を発表した(2014年2月3日付)。フランスは原子力事故の国による対応計画をそれまで策定せず、地方レベルの対応にとどまっていた。しかし、日本の3・11福島第一原子力発電所事故を受け、原子力災害に対する国レベルの対応計画(ORSEC 計画)を初めて策定した。

それに呼応する形で、フランスの国有電力会社EDFは、福島の事故を教訓にして原子力事故即応部隊(FARN)を設立した。日本政府もこのような機関を創設することを検討したそうだが、地方自治体の権限との関係で断念したといわれている。むしろ電力事業者がまとまって東西2箇所でFARNのような緊急時対応の組織を作ることを検討したらよいのではないかと考える。

はじめに

2014年2月3日付でフランスの国防安全保障事務局(SGDSN)が「重大な原子力または放射線事故に係る国家対応計画」を発表した。フランスは国家対応計画をそれまで策定せず、地方レベルの対応にとどまっていた。しかし、2011年3月11日に発生した福島第一原子力発電所事故を受け、2012 年1月に発令した首相通達「重大な危機の対策のための政府組織に関する2012年1月2日の首相通達第5567/SG号」に基づき、原子力災害に対する国レベルの対応計画(ORSEC 計画)を初めて策定した。

それに呼応する形で、フランスの国有電力会社EDFは、福島の事故を教訓にして原子力事故即応部隊(FARN)を設立した。その概要を、平成27年(2015年)3月31日に日仏会館で開催されたEDFセミナーの結果を基に報告する。

(1)福島の事故を受けたEDFの対応

EDFは、フランスの唯一の原子力事業者である。58基の発電所を運転し、1基を建設している。福島の苛酷事故の後、2011年9月までにストレステストを行い、報告書をフランス原子力安全庁(ASN)に提出した。

ASNの見解と欧州のピアレビューを踏まえて、苛酷事故に対する対策の改善を行うこととし、2段階アプローチを採用した。原子力発電所は停止しなかったが、安全裕度は大きくした。発電所の極限状態を考え、物理的対応と緊急時対応とを実施した。緊急時対応として水と電気を補給する“最後の砦”としてFARN(Force d’Action Rapide du Nucléaire :Nuclear Rapid Response Force)を創設した。

(2)原子力事故即応部隊(FARN)の活動

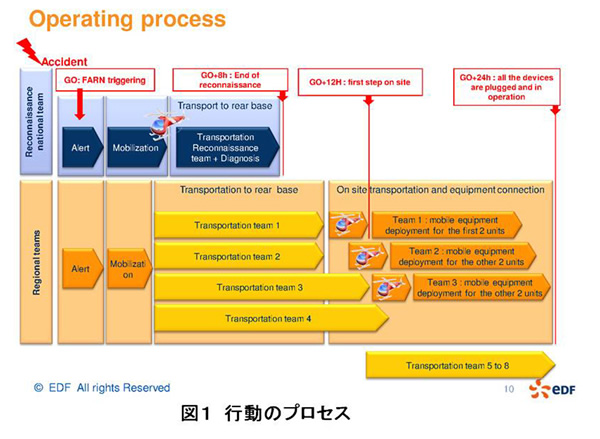

図1に示すように、緊急事態が発生すると作戦プロセスが始動する。具体的作戦プロセスの責任は、発電所長がとり、FARNの本部は現場の支援に徹する。

●原子力安全エンジニアが、最初に40分以内に駆けつける:当初は当直と原子力安全エンジニアで対処する。

●アラームが鳴ると待機状態にある70名がサイトに1時間以内に駆けつける。その後、60名の2組が、最初の60名は12時間以内に、残りの60名は24時間以内に駆けつける。最終的に120名体制になる。このとき、携帯型の緊急設備を持ってくる。

●放射線の監視:県が行う。

●危機対応要員:危機以外の時には別の仕事をしており、待機状態でいる。こういった仕組みは30年前からあったが、福島の事故を経て、駆けつけられない状況もありうると考え、FARNを作った。この中には原子炉の運転員もいる。またロボットも使われるが、それは常時待機状態にある。

●FARNが使用するIT:完全に暗号化を行っている。

●訓練:体系的に行い、年間250回の訓練を行っている。

●メディアとの連絡は、政府当局とEDFの両方が行う。コミュニケーションは調整される。

(3)緊急時の行政との連携

原発事故により避難が必要になった場合、EDFは県知事に連絡する。(編集者注・フランスの中核的行政単位で96ある。)知事の下にある緊急対策室が関連する人に、事故情報は連絡し、各県も緊急対応計画を持っている。

○知事はすべてのステークホルダーに連絡をする義務がある。

○知事は住民を守る義務がある。

○指示をする権限をEDFに委託することがある。

緊急時の対応例

○ラジオ、車で放送する

○2km以内は、家に閉じこもる。

○サイレンによる警報、電話による一斉通報。

(4)FARNの組織と体系

●2015年に体制が出来上がった。

●機材運搬に船、ヘリコプターを利用。

●プロ意識を持つ。

●リーダーの指示に従う。

●厳しい訓練と練習を実施。(緊急時に適切に行動できるように)。

●2000万ユーロの予算。(1ユーロ=140円で28億円)

●複数の原子炉が困難に陥った時を想定。

●12時間以内で現場に到着し、24時間以内に活動を開始。

●運転交代要員を用意。

●苛酷事故(シビアアクシデント)を想定。

●放射線と化学リスクを考慮。

●全チームが活動できない可能性があることを念頭に置く。

●72時間は、外部支援なしに、自力でやっていけることが目標。

●EDFの職員とし、絶えず訓練し、いろいろなスキルを身につける。

●派遣するかどうかはEDF本部が決定。

●危機管理は、発電所の責任で、発電所所長の下で行う。

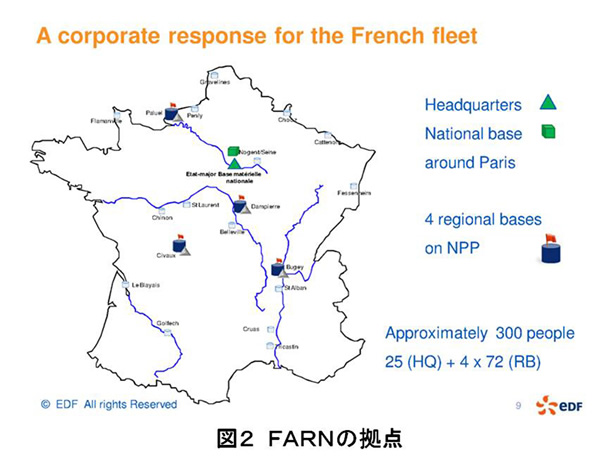

●パリに本部+4つの拠点(シボー、ダンピエール、パリュエル、ビュジェイ)に拠点。30人中心、70人が4つの地域、合計300人。(右図参照の事)

●EDFは、航空機の賃借契約をしている。

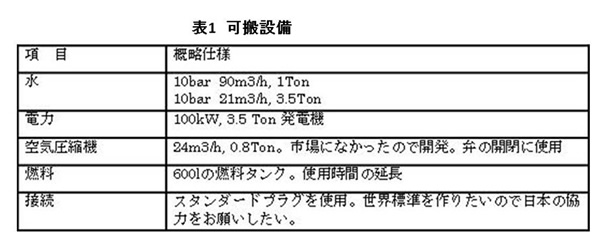

●可搬設備を使い、水、空気、電気、燃料を供給。

●可搬設備は、信頼性が高く、使いやすいものを選ぶ。信頼と交換性を重視する。200時間(FARNの活動期間:70時間+1週間)の信頼性試験。搬送ルートと取り扱いやすさを重視。

●緊急チームの構成

2炉に対し1チームで対応する。内訳は、

A) 1リーダー

B) 6人がプロセス担当(制御室でのプラント運転)

C) 6人が介入(可搬設備のセットなど)および運搬

D) 1人が支援、予備

合計14名である。

派遣条件として、福島のシナリオ、大規模停電を想定。活動方式は軍や消防隊に学び、想定状況を事前にビジュアル化して、訓練や対応の参考にしている。

また発電所から20~30kmのところに後方基地を置く。そこには放射線の専門家もいる。EDFの医師とも連携している。医師も待機の対象になる。

事故に対する対処方針は現場が決定する。政府レベルで行われるのは支援である。決定権を持っているのは現場の責任者というのがEDFの方針。したがってFARNの活動も発電所長が指示する。所長、副所長がいない場合当直長が責任者となりFARNは当直長の指揮下に入る。ただし、発電所の職員が危機管理できないときにはFARNが処置する。

(5)緊急時のEDFと公的機関との役割分担

緊急時にはEDFは、オンサイト緊急対応プランに基づいて発電所内での活動を担当し、公的機関はオフサイト緊急対応プランに基づいて発電所外の活動を担当する。公的機関は、国民に警報を出し、保護する。また、環境モニタリングを行う。負傷者および火災に支援する。さらに国民とメディアに情報を提供し、コミュニケーションをとる。

まとめ

リスク管理とは、これから起きるかもしれない危険に対して事前に対応しておこうというものである。フランスは、福島の苛酷事故を教訓として、危機対応能力を強化するため、事故発生後12時間以内に現場に到着し、24時間以内に活動を開始する緊急時即応チーム(FARN)を創設した。

日本政府もこのような機関を創設することを検討したそうだが、地方自治体の権限との関係で断念したと言われている。むしろ電力事業者がまとまって東西2か所でFARNのような緊急時対応の組織を作ることを検討したらよいのではないかと考える。

(2015年6月29日掲載)

関連記事

-

ドイツ・シュトゥットガルト在住の作家である川口マーン恵美氏が現代ビジネスに寄稿された「ドイツ・再生可能エネルギー法の失敗と、日本が模索すべき最良の道」は、客観的に事実を積み上げた内容で、これまでドイツのエネルギー政策に注目してきた筆者にとっては、至極まっとうなものであると感じた。

-

NHK 6月5日公開。福井県にある高浜原子力発電所について、関西電力は先月再稼働させた4号機に続いて、3号機についても6日午後2時ごろに原子炉を起動し、再稼働させると発表しました。

-

エネルギー戦略研究会会長、EEE会議代表 金子 熊夫 GEPRフェロー 元東京大学特任教授 諸葛 宗男 周知の通り米国は世界最大の核兵器保有国です。640兆円もの予算を使って6500発もの核兵器を持っていると言われてい

-

世の中には「電力自由化」がいいことだと思っている人がいるようだ。企業の規制をなくす自由化は、一般論としては望ましいが、民主党政権のもとで経産省がやった電力自由化は最悪の部類に入る。自由化の最大の目的は電気代を下げることだ

-

東京電力福島第一原発事故で、炉心溶融の判断基準があったのに公表が遅れた問題で、東電の第三者検証委員会は16日に報告書をまとめた。「当時の清水正孝社長が菅直人首相などの要請を受け『炉心溶融という言葉を使うな』と社内で指示していた」「意図的な隠蔽はなかった」とする内容だ。

-

非常によいニュースとしては、ソフトウェアのシミュレーション能力がこれまでにないほど、劇的に向上しているということがあります。私たちは旧型の原子炉を前にしても、それに対してハリケーン、火山噴火、津波、 その他あらゆる種類の極限状況を含めて徹底的にシミュレーションを行えます。そして起こりうる事態の経過についてより適切に予想することができます。

-

産経新聞7月15日。福島事故の対応計画を練る原子力損害賠償・廃炉等支援機構が、東京電力福島第1原発事故の廃炉作業で新たな「戦略プラン」で建屋をコンクリートで覆う「石棺」に言及し、地元の反発を招いた。汚染物質の除去をしないため。これを考える必要はないし、地元への丁寧な説明が必要だ。

-

6月25日記事。バイデン副大統領が、米国でのインタビューで、習近平中国国家主席に、このような警告をしたと発言した。もちろん本音は中国への牽制だろうが、米国の警戒感もうかがえる。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間