地球は本当に温暖化しているのか — IPCC、ポスト京都を考える(上)【言論アリーナ】

(上下2回、下はこちら)

エネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営するアゴラ研究所は、インターネット放送「言論アリーナ」を提供している。9月3日は1時間にわたって『地球は本当に温暖化しているのか–IPCC、ポスト京都を考える』を放送した。

国立環境研究所の気候変動リスク評価研究室長を務める江守正多さん(地球環境研究センターホームページ)、国際環境経済研究所の所長である澤昭裕さんが出演。モデレーターは、アゴラ研究所の池田信夫所長だった。(江守氏の関連コラム「IPCC報告書のリーク報道をめぐって」参照)

まもなく発表、IPCC第5次報告の読み方

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)とは温暖化・気候変動問題について、情報を取りまとめる国連の機構だ。2007年にはノーベル平和賞を受賞した。その報告は各国の政策や国際交渉に影響を与えてきた。

IPCCは第5次評価報告書を今年から来年初頭にかけて発表する。温暖化・気候変動が実際に進んでいるかの科学的検証をまとめた第1作業部会報告(自然科学的根拠)は9月27日に公表される予定だ。江守さんはその執筆者の一人だ。ちなみに第2作業部会(気候変動の影響)、第3作業部会(政策、緩和策)は来年初頭に公表。ちなみに、第2の報告を決める総会は来年3月横浜市で開催される。

「報告書の中身は、どの方向になるのでしょうか」。誰もが抱く疑問を池田氏は、江守氏に聞いた。9月初頭から、米国のメディアで草案というものが部分的に公表されている。「内容は発表前に答えられないものの、第四次報告からの研究から大きく外れるびっくりするものは出ないでしょうし、研究を深めるものが示されるでしょう」と、江守氏は答えた。

第四次報告では、地球温暖化の人為的影響を受けた可能性が「非常に高い」(very likely)と述べている。IPCCでは言葉の使い方が厳密に決まっていて、「非常に高い」とは確率が90%以上ということを示している。

「ただし報告書の読み方、また報道で注意するべき点、注目すべき点がああります」と、江守氏は述べた。世間に誤解があるが、IPCCは既存研究を調査して、その傾向をまとめて発表する機構だ。自ら研究したり、特定の政策を推奨したりすることは行わない。また言い回しは慎重で、将来予測について断定はしない。国連の機関として、中立的な立場を維持しようとしている。

注意すべき論点その1「最近の気温上昇の鈍化」

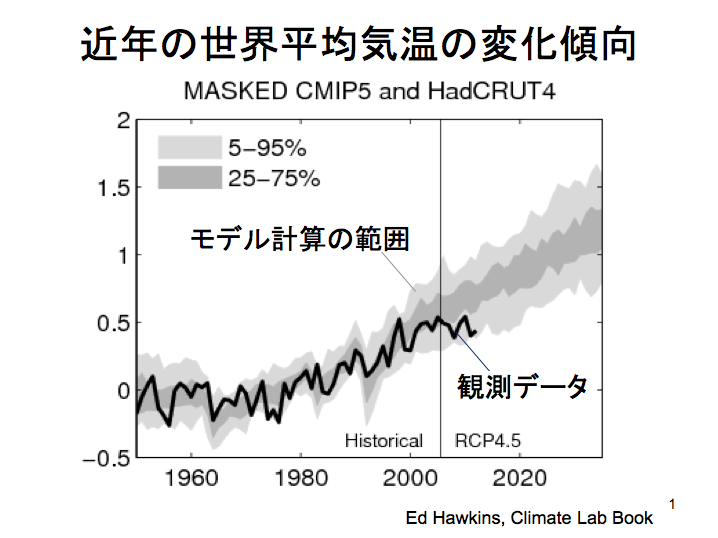

そして江守氏は、今回の報告で、注目すべき論点を示した。まず始めは「近年の世界平均気温の変化傾向」だ。

最近の地球全体の観測気温の上昇傾向の鈍化が、メディアや温暖化懐疑論者によって頻繁に伝えられている。図表に示された通り、この10年ほどは予測モデルの下限を推移している。しかし「温暖化の科学を否定するような問題が起きているわけではない」と江守氏は述べた。そして要因は、3つほどあると考えられるという。

第1は自然の変動だ。不規則な気温の変化は自然現象で当然起こり、一時的に下がってもおかしくはない

第2は、「気候感度を、大きく評価するモデルが多かったかもしれない」(江守氏)という。「モデル」とは、数式で成立する気象のことで、温暖化予測で用いられる。日本を含めた各国の研究機関の示す予測がIPCC報告でも取り上げられる。そして、気候感度とは、気候科学の用語で、外部から与えられるエネルギーに対する地球の温度の上がりやすさのことだ。

第3は、外部的要因で、火山噴火による塵(ちり)や太陽活動の低下が影響している可能性があるという。

注意すべき論点その2「太陽活動の低下の影響」

次に「太陽活動の低下の影響」という論点がある。この10年、太陽の活動が低下し、地球への熱量の変化、また宇宙からの放射線に影響を与えて雲の発生に影響を与えているという議論がある。その点も研究が進んでいる。太陽活動の影響について、その影響は気候にあり、また宇宙線の影響は今検討が行われている。しかしそれらの影響は、温暖化の予想を根底から変えるものにはならないと見込まれているそうだ。

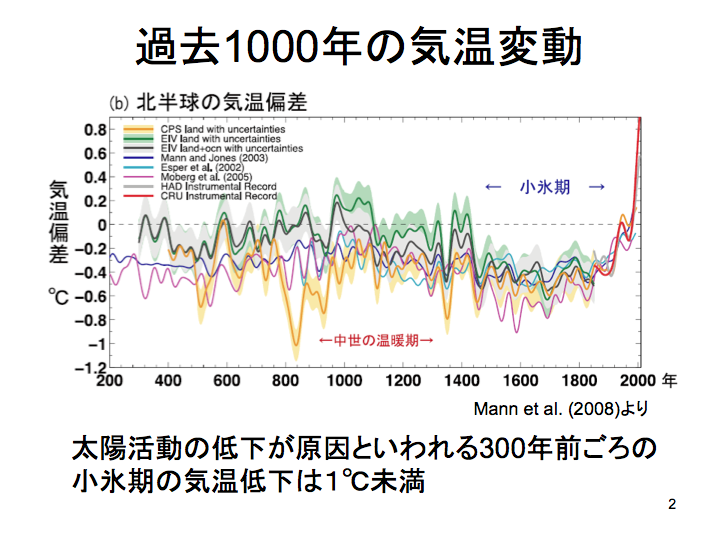

図表2「過去1000年の気温変動」は、IPCC第4次報告で、過去の気温の推計を表にしたものだ。木の年輪、水底の堆積物などの調査で、過去の気温を推定する「古気候学」の研究によるグラフだ。

かつて「ホッケースティック論争」と呼ばれる議論が温暖化問題であった。近年の気温上昇が、あたかもホッケーの棒のように大きすぎ、人為的な作為が研究にあるのではないかという批判だ。元米国副大統領のアル・ゴア氏が制作したドキュメンタリー映画「不都合な真実」で使われた図などが批判された。ただし多くの研究が20世紀の急激な気温の上昇を推計し、今では過大評価とは言えないそうだ。

江守氏はこの図で、1700年前後の小氷期と呼ばれる時期に注目してほしいと述べた。この時期は北半球が寒冷化した。そして太陽活動が低下したことが観察されている。当時の天文学者が太陽黒点の数を記録に残しているが、そのない時期が長期になった。黒点が多いと、太陽の活動は活発になる。

小氷期の気温低下は、20世紀の平均気温から比べるとマイナス0・5度程度。それは大きいが、温暖化は2100年までに数度上昇することが懸念されている。「仮に、同じように太陽活動が低下しても、近年の温室効果ガスを原因とする気温上昇が、影響を打ち消してしまう可能性が高いでしょう」と江守氏は指摘した。

注意すべき論点その3「数字に一喜一憂しない」

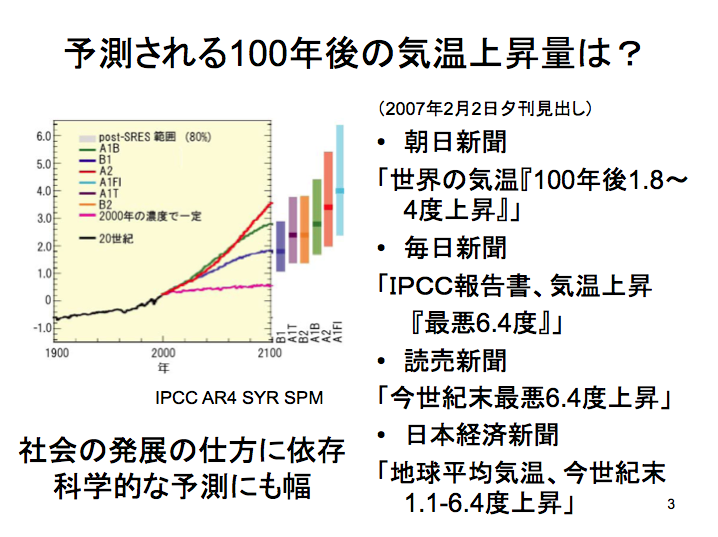

また江守氏は、「メディアは数字に注目するが、それ自体を過度に注目しても、意味はないと思います」と報告の読み方に注意をうながした。

IPCCで示される各国の気候モデル分析では、予測値は幅を持って示される。気温変化の一点だけに注目するべきではない。また第5次報告では、採用される各研究機関のモデルは更新・変更され、また採用されるシナリオ(前提条件)が変わることが事前に公表されている。そのために第4次報告と単純な比較はできない面があるそうだ。

図表3「予想される100年後の気温上昇量は?」は、07年に第4次報告が発表された際の各新聞の見出しだ。一番極端な「6・4度上昇」が注目されている。しかし、これは6つの主なシナリオとモデルによる幅のうちの極端な数字であり、そこに行き着く可能性はかなり小さい。

海面上昇についても、前回の第4次報告と前提条件が変わるという。グリーンランドと南極の氷の流動を考慮した見積もりが、今回の報告では採用される。

(2013年9月9日掲載)

関連記事

-

杉山大志氏の2023年2月4日付アゴラ記事で、電力会社別の原子力比率と電気料金の相関が出ていました。原子力比率の高い九州電力、関西電力の電気料金が相対的に抑えられているとのことです。 この記事を読みながら、その一週間前に

-

昨年7月に5回にわたって「欧州のエネルギー・環境政策をめぐる風景感」を投稿したが、その後半年の間に色々な動きがあった。これから数回にわたって「続・欧州のエネルギー環境政策を巡る風景感」を綴ってみたい。

-

「もしトランプ」が大統領になったら、エネルギー環境政策がどうなるか、これははっきりしている。トランプ大統領のホームページに動画が公開されている。全47本のうち3本がエネルギー環境に関することだから、トランプ政権はこの問題

-

政府は、7月から9月までの3カ月間という長期にわたり、企業や家庭に大幅な節電を求める電力需要対策を決定しました。大飯原子力発電所3、4号機の再稼働が認められないがゆえに過酷な状況に追い込まれる関西電力では、2010年夏のピーク時に比べて15%もの節電を強いられることになります。電力使用制限令の発令は回避されたものの、関西地域の企業活動や市民生活、消費に大きなマイナス要因です。ただでさえ弱っている関西経済をさらに痛めつけることになりかねません。

-

24日、ロシアがついにウクライナに侵攻した。深刻化する欧州エネルギー危機が更に悪化することは確実であろう。とりわけ欧州経済の屋台骨であるドイツは極めて苦しい立場になると思われる。しかしドイツの苦境は自ら蒔いた種であるとも

-

米国農業探訪取材・第4回・全4回 第1回「社会に貢献する米国科学界-遺伝子組み換え作物を例に」 第2回「農業技術で世界を変えるモンサント-本当の姿は?」 第3回「農業でIT活用、生産増やす米国農家」 (写真1)CHS社の

-

気候・エネルギー問題はG7広島サミット共同声明の5分の1のスペースを占めており、サミットの重点課題の一つであったことが明らかである。ウクライナ戦争によってエネルギー安全保障が各国のトッププライオリティとなり、温暖化問題へ

-

2025年までに1000億ドルに成長すると予測されるバッテリー産業だが、EVの「負債」について複数の報告書で取り上げられていた。 (前回:「2035年の新車販売はEV!」への邁進は正しい選択なのか?①) グリーンエネルギ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間