石炭火力、建設バブル発生か-早速浮上の「破裂懸念」

石炭火力発電の建設計画が次々に浮上している。電力自由化をにらみ、経済性にすぐれるこの発電に注目が集まる。一方で、大気汚染や温室効果ガスの排出という問題があり、環境省は抑制を目指す。政府の政策が整合的ではない。このままでは「建設バブルの発生と破裂」という、よくあるトラブルが発生しかねない。政策の明確化と事業者側の慎重な行動が必要になっている。

2つの水を差されたプロジェクト

石炭火力発電で、2つの大プロジェクトが「待った」をかけられた。山口県宇部市でJパワー(電源開発)と大阪ガス、宇部興産が建設を進める石炭火力発電所について、望月義夫環境大臣が12日、環境影響評価(環境アセスメント)法に基づき、異議を申し立てる方針を明らかにした。この発電所(計画プレスリリース)は、発電機を2基設置した出力120万kWの大規模なもので、25年までの稼働開始を目指し事業費は3000億円を見込む。

しかし日本政府は、温室効果ガスを13年度比で30年までに26%削減するという目標を6月に出し、同月のサミットで安倍晋三首相が国際公約をしたばかりだ。石炭火力はCO2の増加をもたらしかねず、その政策と矛盾を起こす。環境省は今後、大規模石炭火力には異議を申し立てる意向を示している。

もう一つは関西電力と丸紅が秋田港近くに建設を検討する大型石炭火力の計画だ。(日経新聞記事) 出力は2基で合計130万kW、3000億円の事業費を見込む。22年に電力の供給地域の制約の完全自由化が行われる。それに備えて、関電が関東圏に進出のための電源にする予定だった。日本の東西では電力の周波数が違うため、関電は東日本の周波数で供給する発電所を持ちたかったのだろう。

ところが関東までこの電力を運ぶ送電線を持つ東北電力と東京電力は、「空きがない」と主張。各社は協議に入った。東京電力の建設中の東通原発(青森県)、停止中の福島第2原発の分の送電線を、確保しなければならないという言い分だ。

電力自由化後の送電網の調整は、今年4月に設立された「電力広域的運営推進機関」が担う。しかし現時点では運用ルール、権限は決まっていない。今回も事業者間の議論が先だが、その先行きはまったく見通せない。原発がいつ動くか、まったく分からないためだ。

建設計画ラッシュの石炭火力

石炭火力の2つの巨大プロジェクトが止まる可能性がある。これはエネルギー政策のちぐはぐさの表れだ。前者の問題は石炭火力の環境面の負の側面について、規制ルールが決まっていないために発生した。後者の問題は電力自由化で各電源の扱いをどうするか、現在の原子力規制の混乱をどうするか、不透明なままであることが影響している。

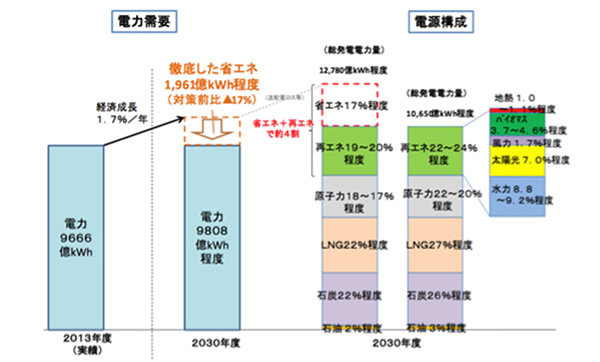

6月に経産省が示された2030年の発電のエネルギーミックス案では、石炭火力について、発電に占める割合を現在の30%程度から、2030年には22−26%に減らす目標が立てられている。

ところが今、石炭火力の建設ラッシュが進む。2022年までにエネルギーの完全自由化が行われる。これまであった電力、ガス、石油事業の垣根が取り払われ、小口電力で残った規制料金も撤廃される。これまで地域電力会社に課せられた域内供給義務も緩和される一方で、発電の参入緩和、小売りの参入自由化が行われる。

そこで、「主戦場」として注目されるのは関東圏だ。東京電力は福島原発事故の影響と保有原発の長期停止が見込まれ、電力料金は上昇している。少子高齢化で電力需要は全国で抑制される見込みだが、首都圏は工場と人口が集中して、電力需要も大きく減らない見通しだ。

そのため、石炭火力の建設計画が各所で浮上した。自治体規制で神奈川県より、ガスの排出基準がやや緩い千葉県では、袖ケ浦市に200万kW(稼働時期目標2020年代半ば、出光興産、九州電力、東京ガス)、千葉市に100万kW(稼働時期未定、中国電、JFE、東京ガス)、市原市に100万kW(稼働時期未定、関西電力、東燃ゼネラル)など大規模開発計画が並ぶ。

さらに環境アセス法では規制対象外の出力11.5万kW以下の小型の石炭火力発電の計画も、全国で増えている。環境省が3月に公表した調査では、把握できるもので15件137万kW分もある。政府の補助を受ける木材を使ったバイオマス燃料との混在燃焼を計画する石炭火力発電もある。小型石炭火力は電力自由化で今後も増えると見込まれるが、燃焼効率が悪く、当然CO2排出や大気汚染の懸念がある。

こうした状況を「バブル」(電力会社幹部)と、懸念する声が広がっている。そして作りすぎの状況になり、前述エネルギーミックス案との矛盾が生じつつある。専門誌であるエネルギーフォーラム6月号に「石炭火力の「前途多難」」という記事で、専門家の予想が掲載されている。2030年の石炭火力を26%とした場合に、この時の石炭火力の発電量は2800億kWh(キロワットアワー)。稼働率を70%として試算すると4500万kWの総出力になる。ところが現時点で石炭火力の総出力は4000万kW。さらに新設の計画は、稼働を見込むと出力1500万kWに、すでに達している。1000万kW分、上限を上回ることになってしまう。

環境省は小型石炭火力の建設規制を拡大する意向だ。しかし、それは電力自由化と整合性が取れない政策だ。政府は近日中に、石炭火力の新設を規制するか、作ったばかりのエネルギーミックス案を見直すか、選択を迫られることになるだろう。

原発と石炭火力の関係をどうするか

ここまで安い石炭火力に発電事業者が関心を向けるのは、自然の流れと言える。

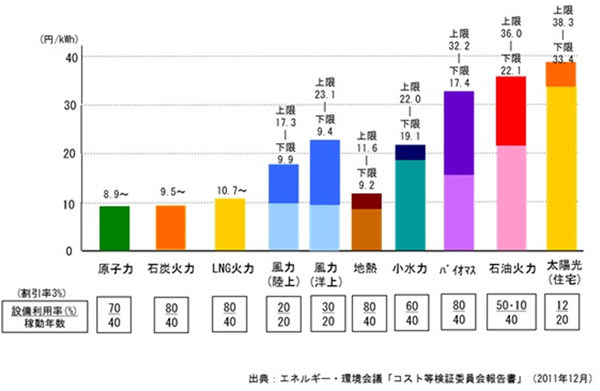

民主党政権時代の2011年に、発電コストの検証が行われた。この数字は、原子力に過剰に負担を加え、再エネに楽観的すぎる評価を加えたものだが、それでも原子力は一番安かった。そしてそれに次ぐのが石炭火力だった。

ここで問題が浮上する。原子力との関係だ。原発はそれぞれのプラントの稼働時期が見通せない。原子力規制委員会の新安全基準の適合性審査が長期化、そして混乱しているためだ。

もし原子力規制委改革が実現して、他の先進国並みに、安全性を高めたまま原子力の稼働率が90%以上になったらどうなるか。需要者、特に産業界は安い電力を優先的に使いたがるはずだ。また原発はCO2の排出も、大気汚染もない以上、環境アセス法の規制は受けない。既存電力の持つ原発の電力が優先的に使われ、優遇策を設けなければ新規参入組の石炭火力の電力は駆逐されてしまうだろう。

是正のために、順序立てた問題の解決が必要

石炭火力は「バブルの発生懸念と、破裂懸念が同時に起こっている」(電力会社幹部)というおかしな状況になっている。

これは、エネルギー政策で決めるべきことを決めていないのに、複数の矛盾する政策を走らせたことが原因だ。原子力をどうするのか。規制委員会の失敗した規制による原発の長期停止について規制委の改革をいつ行い、正常化をどのように進めるのか。石炭火力の割合と温暖化、大気汚染の関係をどうするのか。電力自由化をどのように整合的に進めるのか。諸論点を放置したために、問題は発生した。

筆者の個人的見解を述べれば、解決までの優先順位をつけて、論点を整理する必要があると思う。経産省、環境省は政策の調整を早急に行い、石炭火力発電についてのルールを明確化すべきだ。そして今の原子力規制の状況は異常だ。それを是正して、原子力の稼働状況をはっきり見通せる状況にした上で、石炭火力の行く末を決めた方がよい。

石炭火力参入を目指す事業者側も、電力自由化を前に急ぐ理由は分かる。しかし、このままでは原子力の再稼動に収益が左右され、事業リスクが膨らんでしまう。政府の政策ミスに巻き込まれる必要はない。このままでは巨額の投資が、無駄になりかねない。

もちろん行政が政策を決められないのは、それに指示を出す政治におけるエネルギーの議論の不透明さ、そして政治を動かす世論のおかしさが背景にある。福島原発事故以降、エネルギーを考える際に、どの場面でも、倫理的視点が持ち出された。「良いエネルギー・再エネ」「悪いエネルギー・原発」などと決めつけて議論を進めたら、「どちらにも分類できない・火力発電」の問題が浮上してしまった。

倫理的重要性は、個人の心情によって異なる。そんなものを物差しにするよりも、経済性や大気汚染の科学的検証など、把握できる数字での議論が必要であった。そうした議論を進めれば、今回のエネルギーミックス案で示されたように、原子力を一定数活用しながら、エネルギーの電源を多元化するという方向に話はまとまるはずだ。

経済政策では、不確実性に囲まれた中で私たちは限られた資源の使い道を選択しなければならない。エネルギーでもそうだ。私たちが得る利益をどのように最大化するのか、冷静な議論が必要であろう。

(2015年6月15日掲載)

関連記事

-

パリ協定をめぐる対立 6月のG20サミットは日本が初めて議長国を務める外交面の大舞台であった。保護主義との闘い、データ流通、海洋プラスチック等、様々な論点があったが、大きな対立軸の一つになったのが地球温暖化問題、なかんず

-

今年も夏が本格化している。 一般に夏と冬は電力需給が大きく、供給責任を持つ電力会社は変動する需要を満たすために万全の対策をとる。2011年以前であればいわゆる旧一般電気事業者と呼ばれる大手電力会社が供給をほぼ独占しており

-

いろんな思いが重なりました。原子力関係者として福島事故が起こったことは大変なショックでした。大学や学会で調査支援や提言を行いましたが、事故対策にもっと強く関わりたかったのです。11年に原子力委員会の廃止措置を検討する専門部会の座長となるなど、政府からの仕事の依頼に積極的に応じたのです。

-

以下、読者の皆さんに役立つ発言の要旨を抜粋します。福島20km圏からの緊急避難者の震災時の外部被曝は5mSvと低線量で、福島県全体としても震災元年の線量は概して5mSv以下。また放射性ヨウ素の吸引などによる甲状腺の内部被曝は40mSv以下と低線量。

-

先日、和歌山県海南市にある関西電力海南発電所を見学させていただいた。原発再稼働がままならない中で、火力発電所の重要性が高まっている。しかし、一旦長期計画停止運用とした火力発電ユニットは、設備の劣化が激しいため、再度戦列に復帰させることは非常に難しい。

-

原子力規制委員会は11月13日に、日本原子力開発機構(「機構」)の所有する高速増殖原子炉もんじゅに関し、規制委員会設置法に基づく勧告を出した。

-

経済産業省において「エネルギー情勢懇談会」の提言が4月13日にまとめられた。現在政府が策定した長期のエネルギー政策としては、2014年に策定したエネルギー基本計画があり、ここでは主として2030年のエネルギーミックス目標

-

活断層という、なじみのない言葉がメディアに踊る。原子力規制委員会は2012年12月、「日本原電敦賀原発2号機直下に活断層」、その後「東北電力東通原発敷地内の破砕帯が活断層の可能性あり」と立て続けに発表した。田中俊一委員長は「グレーなら止めていただく」としており、活断層認定は原発の廃炉につながる。しかし、一連の判断は妥当なのだろうか。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間