日本の2050年に向けたエネルギー戦略とは?

経済産業省において「エネルギー情勢懇談会」の提言が4月13日にまとめられた。現在政府が策定した長期のエネルギー政策としては、2014年に策定したエネルギー基本計画があり、ここでは主として2030年のエネルギーミックス目標についての議論がまとめられている。しかし、パリ協定が締結されたこと受け2016年5月に閣議決定した地球温暖化対策推進計画では、政府は「2050年までに温室効果ガスを80%削減する」という目標を掲げている。そのためより長期な視点でのエネルギー政策の検討が必要となった。そのため、今回の懇談会では2050年までに低炭素社会を実現するために取り組むべきことが2017年8月以来議論され、先日その提言の内容がまとまったというわけである。今回この場を借りてその提言の内容をまとめたい。

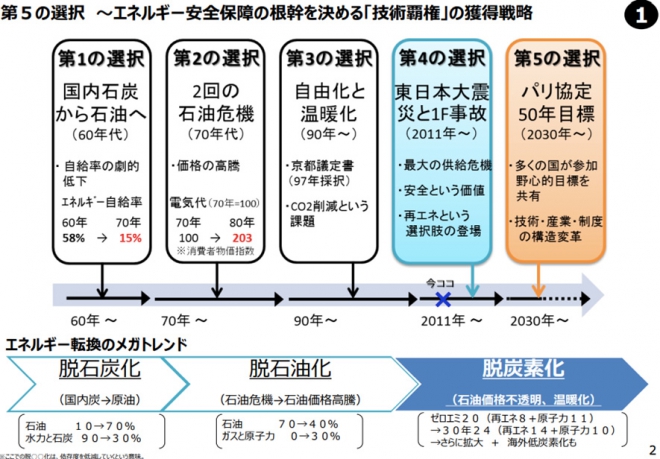

さて報告書では日本は今戦後「第5のエネルギー選択」の局面にあるとしている。振り返ると、まず1960年代の国内石炭から輸入石油への切り替えが進み、続いて1970年代に2度のオイルショックがあり脱石油を目指し様々なエネルギー源の開発を進めるようになり、1990年代に入ると京都議定書への対応を中心とした温暖化対策としてガス・原子力を強化するようになり、それが2010年代に入ると東日本大震災を契機に原発の見直しと再生可能エネルギーの開発が本格化し、そして今パリ協定への対応に向けて「脱炭素化」をキーワードに次世代のエネルギーシステムのあり方を議論する段階に来ている、という具合だ。2018年に2030年以降の議論をするというのはいささか時期尚早で違和感を覚えないでもないが、世界中がそのような流れになっているのでいたしかたないところではある。

提言ではまず「技術間競争」をキーワードに様々なエネルギー源に関する動向を簡単にまとめ、以下のように評価している。

- 太陽光・風力といった再生可能エネルギーは分散型の脱炭素化のエネルギー源として普及を見せているが、火力発電による補完が必要でそれ単独では脱炭素化は実現ができない。また自然変動で発電量が天候に応じて変わってしまうなど、電力システム全体を見れば課題が多い。今後再エネを大量導入するには火力依存から脱却するため蓄電池の低コスト・高性能化などのための技術革新を進め、ネットワーク全体を再設計していく必要がある。

- 石炭においてはガス化して水素を製造し、その過程で発生するCO2をCCS処理で固定化する取り組みが日豪で始まっているが、まだ実用化には至っていない

- 原子力においては、米国では原発の80年運転を実現しようとする動きや、新型の小型原子炉の開発が進められており、依然としてイノベーションへの挑戦が世界中で起きている

このようにそれぞれの動力源が、それぞれのアプローチで脱炭素化を目指しており、現段階では優劣をつけるのは適切ではなく、脱炭素化を見据えてそれぞれの「可能性」と「不確実性」を踏まえた2050年へのシナリオを考えていかなければならないとしている。

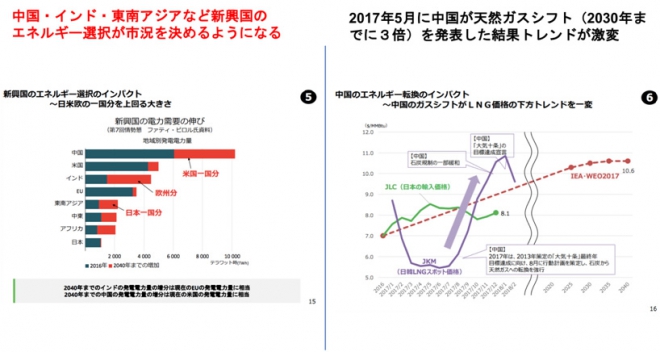

また技術以外にエネルギー環境を左右する要素として「地政学的リスクの顕在化」について述べている。当面は化石燃料が一次エネルギー供給の半分程度を占める状況が続くことが見込まれ、中東をはじめとする産油国の不安定な状況では、いつエネルギー危機を起きるかわからない。また今後の中国・インド・東南アジアなどの新興国のエネルギー需要の伸びは現在の日米欧の総需要にも迫ると推計されており、こうした国々の資源調達方針が資源市場に思わぬインパクトを与える可能性もある。例えば2016年まではシェール革命の影響で天然ガス価格は長期ダウントレンドであったが、2017年5月に中国が石炭から天然ガスへのシフトを進める方針を発表すると価格が一気に上昇した。中国は供給面では太陽光、原子力、送電網、EVといったエネルギー分野で国際的な主要プレイヤーに成長しており、我が国もエネルギーに関するコア技術を維持するための取り組みを考える必要に迫られている。

もちろんこうした事情は各国も同様で次世代のエネルギーシステム構築は国家間競走としての性質も有しており、提言では日本も自国のリスクと可能性を見極め、可能性を顕在化するための打ち手を構想することが求められるようになってきている、としている。こうしたナショナリズムはいかにも経産省らしいが、実際我が国の企業は世界のエネルギー市場での存在感を発揮できておらず、また中国がアジア各国への影響力を高めている状況を考えると、「脱炭素化」をテーマにした次世代のエネルギーシステムの構築を国策として捉え日本もまた巻き返しを図る必要がある、というスタンスは間違っていないように思う。

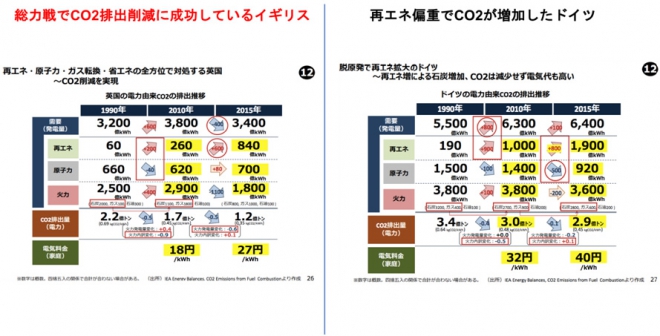

他方実際の脱炭素化に向けた取り組みという観点では我が国よりも欧州の方がやや先行している状況であるが、提言では「日本はどの国を参考にすべきか」という点についても言及している。東日本大震災以降我が国では「再エネ先進国としてのドイツを参考にすべき」という論調が多かったように思うが、提言ではドイツの評価は、少なくとも日本へのモデル、としては芳しくない。大陸国で隣接する国家間での電力融通が可能で国際パイプラインも豊富なドイツと日本では地政学的な条件が大きく異なる上、そもそもドイツの「原子力を減らして再エネを増やす」という方針は脱炭素化という面ではそれほど成果を上げていない。むしろドイツよりも、島国で地政学的環境が日本と近く、着実にCO2排出量を減らしているイギリスをモデルにすべきではないか、としている。イギリスは再エネも原発も火力発電の効率化も取り組み「総力戦」型の脱炭素化を目指しており、日本としても習うべき点が多いとの論調だ。ただそこまで言い切ることには、おそらく政治的な観点から、躊躇しており、オーストラリアの蓄電池の大量導入の取り組みなどにも言及しつつ「エネルギー転換・脱炭素化を目指した全方位での野心的な複線シナリオ」を定期的に見直しながら、検討していくべきとしている。

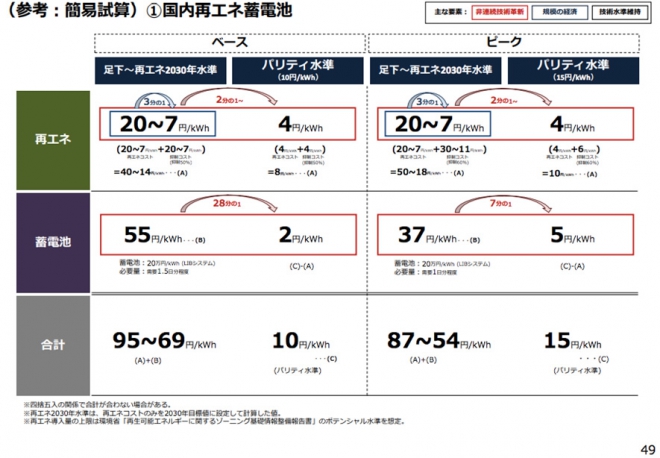

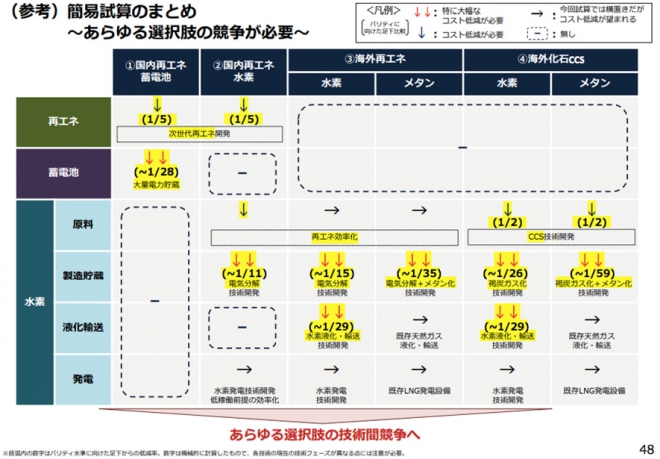

この方針に基づき提言では実際にいくつかの新たな電力システムの実現可能性に関して簡易なコスト試算をしており、再エネ・蓄電池・水素活用・CCSといった新たな技術をベースにした電力システムを構築するには大幅な低コスト化が必要なことを上図のように示している。注目されるのはこれまでのような電源ごとの単独の発電コストの比較から、エネルギーシステムとして系統側も考慮にしたコスト比較をしている点だ。例えば国内で再エネと蓄電池をベースにした電力システムを構築するには、現在の水準より電源側で今よりも1/5、系統に設置される蓄電池側で1/28までコストを落とす必要があるとしている。相当に破壊的な技術革新が必要ということである。実際の計算例を見てみよう。

まず目指すべきエネルギーシステムコストを10円/kwh程度と考える。この時、足下の太陽光や風力発電の本来の発電コスト概ね20円/kwh程度で、蓄電池のストは55円/kwh、さらに抑制コストとして発電コストと同額の20円/kwh程度を見込んでいる。これは再エネ電源の大量導入に応じて発電が需要・蓄電池の受け入れ容量を超える時間帯が増えるようになり、その結果出力抑制で発電する電気の半分が使われることなく捨てられるという前提に基づいている。この3つのコストを足し合わせると現状の「再エネ+蓄電池」のエネルギーシステムコストは95円/kwhということになる。これではとても実用化できない。現実のラインでは発電➕抑制コスト8円/kwh、蓄電コスト2円/kwh程度までに落とす必要があると考えられており、前述の通り、現在の水準より電源側で今よりも1/5、系統に設置される蓄電池側で1/28までコストを落とす必要があるということになる。ただ電力がこれだけ余ればいわゆる「上げデマンドレスポンス」などのビジネスモデルが発達すると思われるためやや抑制コストの条件が厳しいように思うが、それでも再エネ+蓄電池の電力システムが普及する見込みは現状では乏しいと言ってもよいだろう。

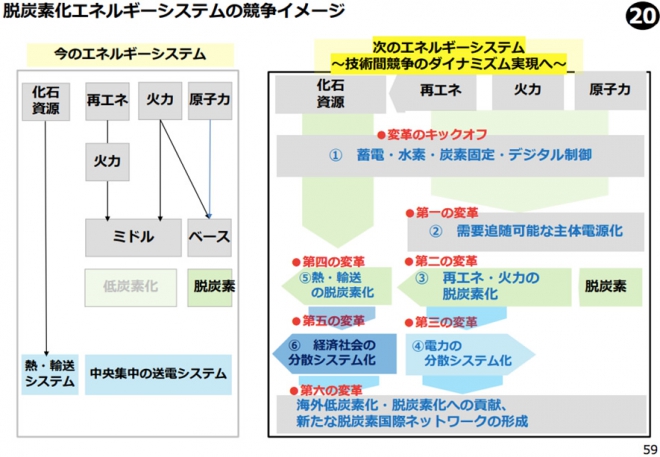

このようにエネルギー情勢懇談会は、全体として歯切れが悪い印象は拭えないものの、様々な観点から脱炭素化を目指すエネルギーシステムの転換に向けての取り組みの方向性が議論されている。提言の結論としては、今後の取り組みの方向性として上図のようにやや総花的なビジョンが提示されているのだが、これは長期政策ビジョンという点を考えれば致し方ないところであろう。

全体としての大きな方針転換は、今後は「電源ごとの発電コスト比較」から「エネルギーシステムごとのコスト比較」に政策検討の中心が移ると宣言されたことで、今後はこうした方針が徐々に個別の政策に反映されていくことになるのだろう。

関連記事

-

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE

-

小泉環境大臣がベトナムで建設予定の石炭火力発電所ブンアン2について日本が融資を検討していることにつき、「日本がお金を出しているのに、プラントを作るのは中国や米国の企業であるのはおかしい」と異論を提起している。 小泉環境相

-

筆者は、三陸大津波は、いつかは分からないが必ず来ると思い、ときどき現地に赴いて調べていた。また原子力発電は安全だというが、皆の注意が集まらないところが根本原因となって大事故が起こる可能性が強いと考え、いろいろな原発を見学し議論してきた。正にその通りのことが起こってしまったのが今回の東日本大震災である。続きを読む

-

前回、AIは気候危機プロパガンダを教え込まれていて、それをとっちめると、誤りを認めたという話を書いた。 そこで紹介した論文 Artificial Intelligence Systems (AI) Are Program

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

東北電力原町火力発電所(福島県南相馬市)を訪れたのは、奇しくも東日本大震災からちょうど2年経った3月12日であった。前泊した仙台市から車で約2時間。車窓から見て取れるのはわずかではあるが、津波の爪痕が残る家屋や稲作を始められない田んぼなど、震災からの復興がまだ道半ばであることが感じられ、申し訳なさとやるせなさに襲われる。

-

菅首相の16日の訪米における主要議題は中国の人権・領土問題になり、日本は厳しい対応を迫られると見られる。バイデン政権はCO2も重視しているが、前回述べた様に、数値目標の空約束はすべきでない。それよりも、日米は共有すべき重

-

産経新聞、4月18日記事。政府は18日、原発再稼働の条件である審査を担う原子力規制委員会の委員長に更田(ふけた)豊志委員長代理(59)を昇格させるなど、国会同意が必要な12機関28人の政府人事案を衆参両院の議院運営委員会理事会に提示した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間