2030年の電力化率はどうあるべきか

要約

2030年の電源構成(エネルギーミックス)について現時点で予断はできない。だが、どのようなミックスになるにせよ、ヒートポンプ・EVを初めとした電気利用技術は温暖化対策の一つとして有力である。さらに、2030年以降といった、より長い時間軸で考えると、電力の低炭素化は後戻りしないであろうから、電力化率(=最終エネルギーに占める電力の割合)の上昇はますます重要な手段となる。

震災以来、緊急的な節電が実施されてきたが、電力需給の不安定は2030年には解消しているはずであり、また電力供給インフラはより強靱になっているはずである。短期的な情況と長期的な戦略は区別しなければならない。経済・技術の発展により、電化率は趨勢として上昇してきたし、今後もこの趨勢は続く。更に温暖化対策の観点を加えるならば、電力化率はますます上昇すると想定することが適切である。

1・はじめに:電気利用技術のCO2削減効果

日本の今後の電源構成(エネルギーミックス)をどうするかということについては、いま政府審議会で議論が進んでいるところであり、その結論の予断はできない。

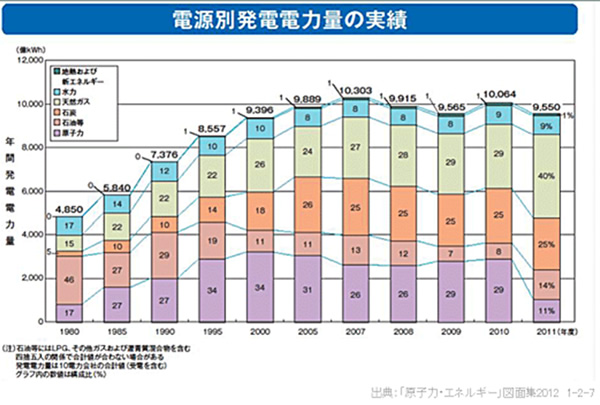

過去においては、原子力・再エネの合計の比率は2000年に45%に達したのが最高であり、震災前の2010年には39%であった(図2)。このぐらいの比率の下で、ヒートポンプやEV(電気自動車)を初めとした電気利用技術は、CO2を削減する技術の一つとして重要であった。今後定められていく新しい電源ミックスがどのようなものになるにしても、電気利用技術のこのような位置づけが大きく変わることはないであろう。

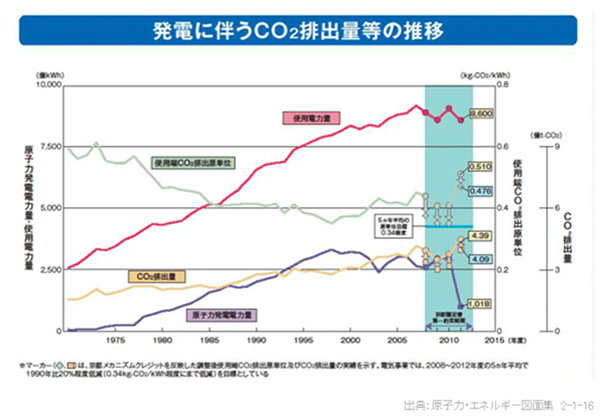

電気の利用が温暖化対策として優れる理由は2つある。第1は、供給側において、原子力・再エネ・高効率火力発電等の低炭素技術があることである。過去、CO2の少ない電源を増やし、また高効率化を進めることで、発電部門のCO2原単位は大幅に改善してきた(図1)。第2は、需要側において、ヒートポンプやモーターなどの効率の高い技術があることである。(注・電気利用技術の温暖化対策における位置づけについて専門的な観点から解説したものとしては「電気のチカラ」(電力中央研究所編著、エネルギーフォーラム社刊))

(図1)発電に伴うCO2排出量の推移(電気事業連合会ホームページ)

(図1)発電に伴うCO2排出量の推移(電気事業連合会ホームページ) (図2)電源別発電電力量の実績(電気事業連合会ホームページ)

(図2)電源別発電電力量の実績(電気事業連合会ホームページ)2・歴史的趨勢としての電力化:過去と現在

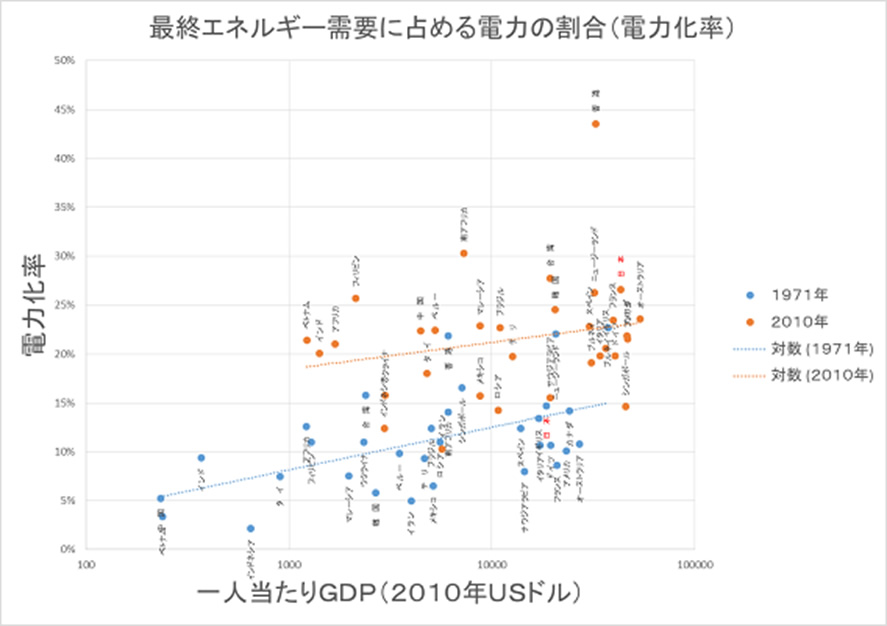

図3で、過去の電力化率(=最終エネルギー需要に占める電力の割合)を見てみよう。国によってエネルギー需要の構成が異なるのでばらつきはあるものの、以下の傾向ははっきりしている。すなわち、電力化率は、あらゆる国で、一貫して上昇してきた。そして、電力化率は所得水準にも依存するが、それ以上に、同じ所得水準であっても、時間とともに電化率が大きく上昇してきた。

所得水準が上がるにつれて電化が進んできたのは、電気が、便利・安全・クリーンだからである。所得水準が同じであっても時間と共に電化率が上昇してきたのは、技術進歩によって、次々に新しい機器が利用可能になり、かつそのコストが低下してきたからである。

(注・歴史的趨勢としての電力化について専門的に論じたものとして、やや古いが、論文「地球環境と電力化」。また多くの家電製品が開発され、普及してきたことについては、例えば「家電普及率の推移図」)

今後も、この傾向は変わらないだろう。電力化率は、一貫して、時間と共に上昇する。それは、経済成長が早ければ勿論加速されるが、仮に経済成長が遅くても、技術進歩に伴って電化率は上昇していくだろう。

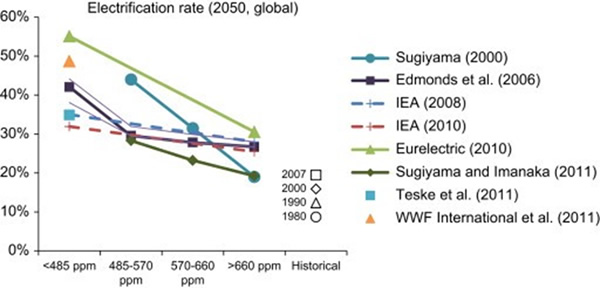

3・温暖化対策としての電力化:2030年を越えて

CO2を大規模に削減しようとすると、電力の低炭素化と、電化率の向上がその主要な手段となる。このことは、IPCC第5次評価報告書でも取り上げられている。図4では、世界全体の、2050年における、最終エネルギーに占める電力の割合(電力化率)の計算結果が示されている。CO2濃度を低く抑えるシナリオ(図4の左側)ほど、電力化率が高くなる傾向にあることが、国際機関、エネルギー研究者、環境NGOなど、多くの異なる研究グループによって、共通の見解として示されている。

(注・なお、IPCCというと66%の確率で温暖化を2度に抑制するというシナリオが最もよく報道されているが、その内容を見るとバイオエネルギーとCCSを大量導入して排出をマイナスにするというかなり極端な(というより荒唐無稽な)シナリオなので、このシナリオ自体は、筆者はとても受け入れられない。IPCCとしても実現は困難である(challenge is huge)と認識している。2度シナリオの問題点はこちら(記事「現実感失う温暖化「2度」抑制・IPCC報告書はこう読む」)。だが、より一般的な結論として、温暖化対策は電力化と相性が良いという点については、2度以外の多くのシナリオでも確認できる。)

電力化は、歴史的趨勢としても起きた現象であり、今後も続くであろう。温暖化対策をするということは、これを一層加速することである、と理解できる。

温暖化問題は、2030年に終わるものではない。2050年、あるいはそれ以降をも見据えて長期的に取り組むべき問題である。2030年のエネルギー需給見通しには、そのような、長期的な観点が必要である。より高い電力化率へ向かうための中間点として、2030年に向けて電力化率は下がるのではなく、上がる、とすることが適切であろう。

では電化率の向上を実現するためにはどうすればよいか。それが消費者に選択されるためには、2030年の電力供給は、単にCO2原単位が低いというだけでは落第である。安定して、安価なものでなければならない。つまり、環境という1Eだけを突出させるのではなく、3Eのバランスをとったミックスを実現することが、長期的な温暖化対策として、最も優れたものとなる。

(2015年4月20日掲載)

関連記事

-

本稿の目的は、北海道で再び大規模な停電が起きないように、北海道胆振東部地震の経験から学ぶべき教訓を考えることにある。他方現在北海道の大停電については電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」)において検証委員会が開催され、

-

停電の原因になった火災現場と東電の点検(同社ホームページより) ケーブル火災の概要 東京電力の管内で10月12日の午後3時ごろ停電が発生した。東京都の豊島区、練馬区を中心に約58万6000戸が停電。また停電は、中央官庁の

-

アゴラ研究所は、2月4日にインターネット放送「言論アリーナ」で「原子力規制委員会は何を審査しているのか」という放送を行った。同委員会の活動の是非をテーマにした。

-

デモクラシーの歴史は長くない。それを古代ギリシャのような特権階級の自治制度と考えれば古くからあるが、普通選挙にもとづく民主政治が世界の主流になったのは20世紀後半であり、それによって正しい意思決定ができる保証もない。特に

-

前回に続き住宅太陽光発電システムの2019年問題への対応のあり方について考えていきたい。前回は住宅太陽光発電システムのFIT 卒業後の短中長期的な選択肢として大きく、 ①相対価格で電力会社に従前の通り電気を売る ②家庭用

-

有馬純東京大学公共政策大学院教授の論考です。有馬さんは、経産官僚出身で、地球環境・気候変動問題の首席交渉官でした。日本の現状と技術力という強みを活かした対策の必要性を訴えています。有馬さんが出演する言論アリーナを10月1日午後8時から放送します。

-

本レポートには重要な情報がグラフで示されている。太陽光・風力の設備量(kW)がその国の平均需要量(kW)の1.5倍近くまで増えても、バックアップ電源は従来通り必要であり、在来型電源は太陽光・風力に代替されることもなく、従来通りに残っていることである。

-

【要旨】各発電方式での発電コストと、原発の経済性について最新の研究のレビューを行った。コストを考えると、各方式では、固定費、変動費に一長一短ある。特に原発では、初期投資の巨額さと、社会的コストの大きさゆえに先進国での建設は難しいことから、小型モジュール炉への関心が高まっている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間