日本変革の希望、メタンハイドレートへの夢(下)-青山繁晴氏

(上より続く)

専門家として現場からの直言を続ける

問・行政にも、エネルギー産業にも、現場の実態を直視し、利害関係なく正論を述べようとする青山さんの姿を評価する人々がいる一方で、その行動を煙たがる人がいるようです。

青山・そうしたことはあるようですが気にもしていません。私はこれまで、原子力の運営の欺瞞も指摘してきました。原発は「安全神話」という嘘がまかり通っている。絶対安全というのはありえない。冷却が失敗すれば、炉心が損傷、最悪の場合は炉心が崩壊し、大事故につながる。万が一に備えた対策が必要だと、機会があるごとに述べました。「青山は過激なことをいう。原発は安全だ」とそれを批判する人が福島事故前からいました。福島事故で、それが現実になってしまいました。

福島事故の後には電力会社に対して、これまでの問題を洗いざらい話し、原発の安全対策を社会に向けて説明するべきだ、そうしないと国民の原子力への不信感は根強く稼働のできる状況ではないと、述べました。しかし各電力会社は、嵐の通り過ぎるのを待とうと、何もしませんでした。結果は私の予想通り、原子力の不信が国民に広がったままで、それを背景に原発は多くが稼働できなくなっています。

行政にも、無責任でおかしい点があります。かつての規制行政の失敗から、原子力規制委員会・原子力規制庁が新しく作られ、行政の実務経験のない学者をトップにしました。そこで「活断層があれば原発は廃炉」というおかしな原則をつくり、その認定も恣意的に行われています。

私は規制庁から、安全保障・警備の専門委員への就任要請を受けました。しかし規制委・規制庁は「原子力ムラ」への世の批判を恐れるあまり、危機管理・テロ対策の議事まで公開するというので、就任を断りました。

それに、福島事故の反省の一つは、行政の責任のあいまいさにあったはずです。その改善も充分に行われているとは思えません。

安倍内閣の取り組みも問題です。福島事故はIAEA(国際原子力機関)の事故基準で、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故と同じ、「レベル7」という事故評価にされたままです。これはおかしい。

福島事故で外部環境に広がった放射線量は核物質の種類で異なりますが、チェルノブイリ事故に比べてはるかに少ない。そして放射線障害で病気になった人もいませんし、治療を受けた人もゼロです。チェルノブイリでは放射線障害による死者が多数確認されています。

これは民主党政権時代に、日本みずから「レベル7」と申告して、そのままになっているのです。IAEA内の良識を持つ人が、変えるべきだと指摘すると、事務局長の天野之弥氏は、日本政府の一度決めたことだからと放置して、そのままにしています。これを政府は是正しない。

こうした無責任と失策、そして逃亡の連鎖が原子力事故を起こし、事故後もそれは続き、今も悪影響を与え続けています。

原子力、構造的な問題解決のためまず公開の議論を

問・原子力発電の扱いをどうするべきでしょうか。

青山・賛成、反対を語る前に、まず大前提として、原子力をめぐる正確な情報を国が国民の間で共有できるようにして、反対派を含めてしっかり議論をする場をつくるべきだと思います。それを政府はしていません。安倍政権による非常に問題の大きな不作為です。

原子力災害も研究している安全保障・危機管理の専門家の端くれとして、私は機会あるごとに説明します。「福島事故による線種の放射線量では健康被害は起きない」「チェルノブイリは原子炉そのものが崩壊し爆発してすべての核生成物が大気にまき散らされた。福島事故は原子炉の格納容器は壊れず、外に漏れたのはベント、つまり格納容器の圧力減少のための蒸気排出と、燃料溶融による放射性生成物の水への落下、そこからのヨウ素とセシウムに限定した漏えいによるもので、事故の様相がまったく異なる」。こうした説明をすると、事実を知らずに今でも驚かれる方がいます。福島での講演でもそうでした。正確な福島事故の状況が社会に共有されていないのです。

国民に対して、共有できる正確な事実を提示し、福島事故の反省をこのように活かしましたと示し、事故の問題点と責任を公開の場で明確にした上で、先に進むべきと考えます。原子力関係者の真摯な反省と、無責任さの是正も当然行われるべきです。

問・福島事故を引き起こした原因は、電力会社の体質など、構造的な問題があったのでしょうか。

青山・理由の一つになったと思います。電力会社と、そして原子力の運営では政治、行政、産業界、学界の間で、癒着といっていい状況がありました。政府は電力の地域独占などの地位を与える代わりに、行政が支配力を強めました。そして競争によるサービスの進化、イノベーションが、なかなか生まれませんでした。また安全対策に真剣に取り組まなかった理由の背景になったでしょう。そうした構造はなくしていかなければなりません。

けれども私は個人的にはエネルギー産業の中にいる、「国士」というような人々も知っています。私は個人的な人生のテーマとして、沖縄問題への取り組みを行っています。大東亜戦争での沖縄戦の悲劇を日本全体に伝え、日本の兵士も沖縄を守るためにこそ戦ったということを世の中に広げようとしています。その活動の中で、志を持つ沖縄電力に勤める方々とも、共に活動しました。

利害関係を持たずに、私の思うところを真っすぐ伝えるという私の態度は、政治家になっても誰に対しても変わりません。エネルギー業界ともそうです。

メタンハイドレート、画期的な探査方法を提案

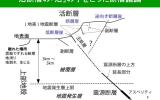

問・メタンハイドレートは、青山さんがその開発の必要を訴えてきました。そうなれば日本はどう変わるでしょうか。(写真)

青山・私は日本海側の、現在では「表層型」と呼ばれるようになったタイプのメタンハイドレートの開発を主張してきました。日本海側は今、過疎に直面しているところが多くあります。そこに基軸となる産業ができたら、地方創生の有力なきっかけになるでしょうし、地域の姿が変わるはずです。それは太平洋側を含めた日本全体を変えていくでしょう。日本経済はダメだからデフレになったのではありません。成熟しきったからです。しかし日本海側にこそ日本経済の「伸びしろ」はあります。日本初の自前の資源産業はそこに寄与するのです。

また日本は無資源国という制約に苦しんできました。その状況が変わります。仮に埋蔵量が日本の需要を満たし、輸出という段階に進めば、国際的な勢力図も大きく変わるでしょう。産油国、アメリカ、石油メジャーがエネルギーでは今も大きな力を持っているためです。

また日本は無資源国という制約に苦しんできました。その状況が変わります。仮に埋蔵量が日本の需要を満たし、輸出という段階に進めば、国際的な勢力図も大きく変わるでしょう。産油国、アメリカ、石油メジャーがエネルギーでは今も大きな力を持っているためです。

今は韓国、中国の政府がメタンハイドレートの情報収集を進めています。韓国が不法占拠を続ける島根県の竹島近海には、これが大量にある可能性が高いのです。日本が確保することは、主権国家として必要なことです。

問・経産省とJOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)は1990年代からメタンハイドレートを、太平洋側の熊野灘で水深1000‐3000メートルの海底のボーリング探査と採掘を行ってきました。青山さんと独研は、日本海側の水深数百メートルの浅瀬で、塊を見つけました。探査法も革新的で、魚群探知機を使ってメタンの泡を探して探査するものでした。この手法はどのような影響があるのでしょうか。

青山・劇的に採掘コストを下げるでしょう。従来の「ここ打ちゃあたるかも」のボーリング調査ではなく、安価な超音波探査で、確実にメタンハイドレートの塊を見つけられます。日本海側の海底を、ソナーで探査すると、東京スカイツリーぐらいの数百メートルの高さのメタンのプルーム(上昇流)が各所で発見されます。なかなか企業が動かないので、そうしたプルームからの上がるメタンを使い、試験的にいくつかの自治体や企業で、ガスの商業生産の試みを行います。

私たちは特許を持っています。日本だけではなく、米、豪、中、韓、露、EU、ノルウェーの特許です。しかし特許使用料は1円、1セントも取りません。私利益が目的ではないからです。

問・政府のメタンハイドレートの調査・開発費用は16年度に130億円も計上されました。そして2013年に青山さんの事前の予想通り、日本海側の各所にメタンハイドレートの存在が確認されました。しかし巨額の予算の使われ方が偏っていて、独研には、ただの1円も来なかったと聞いています。

その通りですが、独研はもともともらうつもりがありませんでした。私利益より国益を追求するのが、独研ですから。そして私は、選挙出馬とともに、独研の社長兼首席研究員を完全に辞め、株も放棄しました。さらに社長退任前に独研はメタンハイドレート研究から退かせました。今後は、私は政治の立場から公平に開発を支援しますが、もちろん利益は一切、得ません。

問・独研のこれまで探査に費やしたコストが、そのままになるのではないですか。

青山・はい、そうなります。独研はこの件でコストを回収しません。日本のためにメタンハイドレートを新しい産業にすることが目的です。何か誤解されて、その目的の障害になってはいけないと考えるためです。

表層型の開発でコストは劇的に下がる可能性

問・2000年前後の経産省の目標では、メタンハイドレートを2030年代に実用化し、そこではキロワットアワー(kWh)換算当たりの発電単価で、1kWh=20円前後まで落としたいという目標でした。これは深海での開発を想定しており、表層型ならもう少し安くなるかもしれません。

ただし2015年度時点の30年度のエネルギー源ごとの発電単価の試算(エネ庁資料)では、その金額は太陽光(小規模)の同29.4円より安いものの、同10.1円以上の原子力、LNG火力の同13.7円と比べると高いです。また今シェール革命が進み、ガスとオイルの供給が増え、2017年にはそのガスの米国から日本への輸入も始まります。わざわざ新しいエネルギー源を開発する必要がありますか。

青山・私は、あると思います。自前資源を持つのは自立国家の基本です。太平洋岸の砂と混じったメタンハイドレートだけではなく、純度の高い表層型メタンハイドレートの実用化で、コストは下がる可能性があります。

私は米国のシェールガス、シェールオイルの産出地を見ました。その環境破壊を見ると、この動きが持続可能なものか疑問です。採掘では、シェール層を薬品や水を使って壊し、ガスやオイルを取る方法が一般的です。その結果、地下水汚染が実際に起こり、黒い水が出て水道が使えず、行政が給水車で水を配る地域もありました。

国でも企業でもエネルギー供給を考える時に必要なのは、エネルギーのベストミックス、ポートフォリオを考え、複数のエネルギー源を作ることです。一つがつぶれても他を使うことで、途絶の可能性をなくし、安定した供給をもたらします。電力、ガス、石油産業の各企業が、その供給の全部をメタンハイドレートに委ねる必要はありません。その中の一部に新しく、安い国産資源であるそれを組み込めばいいのです。そうすることで、日本経済もエネルギー企業の経営も、プラスに変わり、消費者に利益となるはずです。

問・メタンハイドレードが、安い値段で供給できるようになれば、日本のエネルギー産業、輸入の構造が変わります。それは既得権益の変更であり、消極的になる人もいるのではないでしょうか。

青山・私はその現実と、長年ずっと、ささやかなりに闘ってきました。日本のエネルギー産業には、これまでのようにエネルギーを輸入に頼り、高いコストを消費者に転嫁する安易な道を選ぼうとする人がいます。実際に独立総合研究所が、日本海側でメタンハイドレートを発見したときに、「これまでの業界の構造を変えかねない」と既得権益を壊すことを警戒する人が、エネルギー業界の中にも行政の中にもいました。

自らリスクを取らず、イノベーションを起こす努力をせず、できあがった道の上を走る。それはたしかに楽ですが、そのままでいいのでしょうか。

日本全体の未来、次の世代の生活を考えれば、私は国費を有効に使い、メタンハイドレートを開発する意義があると思います。そして、その開発を、既得権益を乗り越える政治によって、公平無私に支えます。

(取材・編集 石井孝明 記者、GEPR編集者)

関連記事

-

太陽光発電が国の支援策によって急増した。しかし、山梨県北部の北杜(ほくと)市では、太陽光の乱開発によって住環境の破壊が起きている。現地の凄惨な状況を伝える。

-

以前から、日本政府が10月31日に提示した「2035年にCO2を60%削減という目標」に言及してきたが、今回はその政府資料を見てみよう。 正式名称はやたらと長い:中央環境審議会地球環境部会2050年ネットゼロ実現に向けた

-

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE

-

福島原発事故以降、「御用学者」という言葉がはやった。バズワード(意味の曖昧なイメージの強い言葉)だが、「政府べったりで金と権勢欲のために人々を苦しめる悪徳学者」という意味らしい。今は消えたが2012年ごろまで「御用学者リスト」(写真)がネット上にあった。卑劣にも、発表者は匿名で名前を羅列した。それを引用し攻撃を加える幼稚な輩もいた。

-

1. はじめに 2015年12月のCOP21で採択され、2016年11月4日に発効したパリ協定から約8年が経過した。我が国でも、2020年10月菅首相(当時)が、唐突に、2050年の脱炭素、カーボンニュートラルを発表し、

-

福島第一原発事故による放射線被害はなく、被災者は帰宅を始めている。史上最大級の地震に直撃された事故が大惨事にならなかったのは幸いだが、この結果を喜んでいない人々がいる。事故の直後に「何万人も死ぬ」とか「3000万人が避難しろ」などと騒いだマスコミだ。

-

北海道~東京海底送電線が暗礁? 2024年4月電力広域的運営推進機関(OCCT)は「北海道本州間連系設備(日本海ルート)」事業実施主体の募集を始めました。これは図1に示すとおり、北海道の積丹半島付近から、秋田市付近を経由

-

アゴラ運営のインターネット放送「言論アリーナ」。4月29日に原発をめぐる判断の混乱−政治も司法も合理的なリスク評価を」を放送した。出演は原子力工学者の奈良林直さん(北海道大学大学院教授・日本保全学会会長)、経済学者の池田信夫さん(アゴラ研究所所長)。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間