気候変動枠組条約の「枠組」を見直すとき

アメリカのトランプ大統領が、COP(気候変動枠組条約締約国会議)のパリ協定から離脱すると発表した。これ自体は彼が選挙戦で言っていたことで、驚きはない。パリ協定には罰則もないので、わざわざ脱退する必要もなかったが、政治的スタンドプレーだろう。だがこの際、COPの枠組に意味があるのかどうか考え直してもいいのではないか。

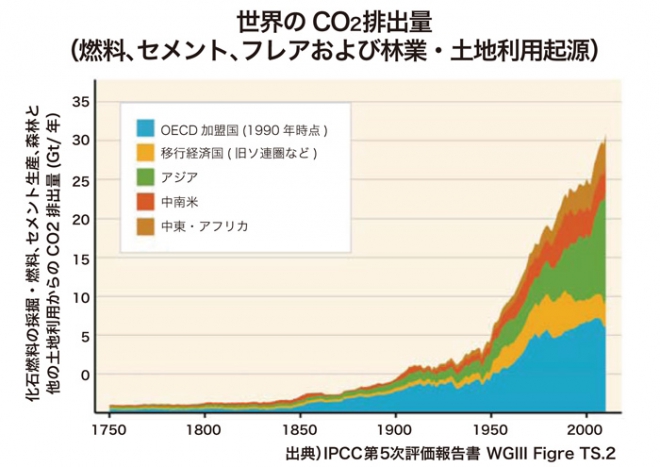

地球全体で排出可能な温室効果ガスの総量を決めて各国に割り当てるという考え方は自由経済にはなじまないもので、実効性もあやしい。京都議定書は、気候変動対策としては役に立たなかった。世界の温室効果ガス排出量は次の図のように、1997年の京都議定書以降も増え続けている。

特に議定書から除外された途上国の排出量が大きいが、これはパリ協定で見直され、彼らも入れた包括的な枠組になった。その代わり「プレッジ&レビュー」という自主規制で、排出量の削減枠を守ることになった。この考え方は、もともとはアメリカの一部で成功した排出権取引でできたものだ。

普通の公害対策では有害物質の排出量を濃度で決めるが、これだと排気や水を薄めればクリアできる。総量規制すると、古い(排出量の多い)工場が操業できなくなる一方、環境基準をクリアした新しい工場はフル操業しても枠が余る。こういうとき、地域全体の排出量を考えると、新しい工場の余っている枠を古い工場が買うことが効率的だ。

これは排出権の枠に所有権を設定して取引するもので、もとはロナルド・コースの発想である。普通の商品に財産権を設定するのと同じように、マイナスの環境汚染にも所有権を設定して取引すれば、古い工場も操業でき、新しい工場は排出権を売ってもうかり、パレート最適な配分が実現できる。

しかしこの枠組の前提には、所有権が一義的に決定できるという条件がある。たとえば工場が汚染物質の量をごまかしたり、契約を守らなかったりしたらどうするのか。アメリカの一つの州の中なら、州政府が監視して違反を摘発し、紛争は裁判所で解決できるが、国際間の取引には監視機関がなく、司法機関も機能しない。

国際的な約束を強制執行する機関がないことはどんな条約も同じだが、パリ協定のような途上国まで入れた多国間の条約では、正直に削減するOECD諸国に経済的な負担が集中し、中国やロシアが排出権を売ると称して金をもらう「ただ乗り」が起こりやすい。その最大の被害者が日本である。

世界全体の削減枠を(紳士協定で)決めるのはいいが、その実施方法として、統制経済的な排出権取引は効率が悪い。他方、炭素税は国際競争力が下がるので、マンキューやフェルドシュタインの提案している炭素税の国境調整が合理的だ。COP以降の気候変動の枠組を考えるべきだと思う。

関連記事

-

1. IPCC設立の経緯 IPCCのCO2温暖化説の基礎は、Princeton大学の真鍋淑郎が1次元モデル(1967)と3次元モデル(1975)で提唱しましたが、1979年にMITの優れた気象学者R. Newell が理

-

今年7月末に「『気候変動・脱炭素』 14のウソ」という日本語の書が出版された。著者は渡辺正博士。全体は「気候変動」編と「脱炭素」編に分かれ、それぞれ7つの「ウソ」について解説されている。前稿の「気候変動」編に続き、今回は

-

頭の悪い地方紙は、いまだに「原発新増設」がエネ基の争点だと思っているようだが、そんな時代はとっくに終わった。 311の原発事故がまるでなかったかのようである。 【原発推進派を集めて「エネルギー基本計画」議論スタート 「関

-

「電力システム改革」とはあまり聞きなれない専門用語のように思われるかもしれません。 これは、電力の完全な自由化に向けて政府とりわけ経済産業省が改革の舵取りをしています。2015年から2020年にかけて3ステップで実施され

-

なぜ浮体式原子力発電所がいま熱いのか いま浮体式原子力発電所への関心が急速に高まっている。ロシアではすでに初号基が商業運転を開始しているし、中国も急追している。 浮体式原子力発電所のメリットは、基本構造が小型原子炉を積ん

-

少し前の話になりますが、2016年12月20日に経済産業省に設置されていた「東京電力改革・1F問題委員会」において、「東京電力改革提言」なる報告書がまとめられました。この提言では福島における原発事故の対策費用の全体像が初

-

6回目の核実験で核先進国に追いついた 日・米・韓の外務次官会合が26日都内で開催され、もし仮に北朝鮮が7回目の核実験を強行すれば『比類ない規模の対応』をすると警告を発した。 北朝鮮は、2017年9月3日正午過ぎに同国の核

-

総選挙とCOP26 総選挙真っ只中であるが、その投開票日である10月31日から英国グラスゴーでCOP26(気候変動枠組条約第26回締約国会議)が開催される。COVID-19の影響で昨年は開催されなかったので2年ぶりとなる

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間