転換する日本のエネルギー政策、今起こっていること — リスクはらみながら進む「脱原発」「ガスシフト」

原発事故をきっかけに、日本のエネルギーをめぐる状況は大きく変わった。電力価格と供給の安定が崩れつつある。国策として浮上した脱原発への対応策として、電力会社は「ガスシフト」を進める。しかし、その先行きは不安だ。新年度を前に、現状を概観するリポートを提供する。

原子炉建屋の水素爆発を起こした直後の東京電力福島第一原子力発電所の光景。2011年3月16日撮影、東京電力提供

安全神話崩壊で不信拡大

「福島原発事故は取り返しが付かない大失敗だった。誰に、何を言っても、何も信じてもらえない」。経産省の中堅官僚は原発事故後の状況を、悔しそうに振り返っていた。東日本大震災と原発事故は、人々の生活だけでなく、「安全神話」とエネルギー政策への信頼を壊し、波紋を広げている。

「今後10年以上、原発は新規建設できず、止まった原発の再稼動も危うい。いろんな影響が出る」。ジャーナリストの田原総一朗氏は2月の講演で語った。これはエネルギー関係者の共通認識だ。

菅直人前首相は昨年7月の在職中1に「将来は原発がなくてもやっていける社会を実現する」と言明。「2030年に原発の発電比率を約半分にする」とした10年策定のエネルギー基本計画を白紙に戻した。そして原発事故により、原発の是非に加えて、エネルギー政策そのものへの批判が強まった。その決定過程が閉鎖的であるとして、政策の再検討が内閣府、原子力委員会、経産省の特別委員会で民間有識者を交えて今でも続いている。ところが、政策の見直しが秩序立って行われなかったために、次々と問題が噴出している。

日本の政策は「原発推進」と思い込まれているが、それは一面だ。「一次エネルギー総供給」と呼ばれるエネルギー源の比率では原子力は10.4%(08年度)程度。自動車燃料など多用途に使われる石油が41.9%、火力発電などに用いる石炭が22.8%、都市ガスや発電に使う天然ガスが18.6%となっている。

これまでのエネルギー政策の特徴は「ベストミックス」と呼ばれた。エネルギー源を分散し、情勢は変わるので一つに絞らないという考えだ。日本は無資源国で、自給率は総供給比でわずか4%。歴史を振り返れば、太平洋戦争の開戦と敗戦、70年代の石油ショックによる混乱は当時の中心エネルギーだった石油の輸入途絶が一因。その「トラウマ」が背景にある。

また「3つのE」も政策で配慮されてきた。エネルギーセキュリティ(安定供給・安全性)、エコノミー(経済性)、エコロジー(環境)の英語の頭文字を取ったもので、3つの調和を政策で図るという考えだ。

原発は福島事故前まで、事故が起こらないとする「安全神話」が語られた。また地球温暖化の一因とされる二酸化炭素の排出が少ないことが評価された。そのコストは事故前の試算で1キロワットアワー(kWh)当たり5.9円と全電源平均6.5円程度より安いとされ、それが原発推進の理由となった。

しかし福島事故後の昨年秋に、内閣の原子力委員会がコスト再試算を行った。事故対策比を考慮したためにコストは同8.4円に跳ね上がり、他電源とほぼ並んだ。事故対策費などを加味したためだ。これは恣意的な試算として批判がある。しかし原発事故後への厳しい世論、そして事故後の混乱が続く状況を見ると、日本国内での原発の新規建設は当面は不可能だろう。

原発停止、電力供給不足に

しかし原発を使わないことによる負の側面が現れている。電力の供給不安とコスト増が起こりつつあるのだ。沖縄を除く全国9電力会社の予備率の合計は今年1、2月に2%台に低下した。「予備率」とは供給力が需要のピークを上回る余裕度を言うが、3%以下は停電の危険が高まる。冬の暖房需要の増大によって電力需給が逼迫したことに加えて、原発が停止したためだ。全国には17カ所の原子力発電所、合計54基の発電用原子炉がある。そのうち、3月27日時点で稼動しているのはわずか1基だ。

菅政権で、原発の災害耐久性を調査するストレステストが実施され、年1回義務付けの定期検査期間が伸びた。そして再稼動を前に地元住民の理解が得られない状態に陥った。全原発停止のまま、電力需要ピークの今夏を迎える可能性がある。

昨年夏の電力不足では東電、東北電管内では、人々の努力で15%の節電を実現したが、経済と社会に負担となった。今夏が一昨年夏並みの猛暑になれば、ピーク需要比で電力が約1割不足すると政府は予測する。

しかもコスト面の問題がある。火力発電の稼動増で天然ガス、石油の使用が増えた。電力合計で2011年は3兆円以上の燃料費が増加して、発電コストは約2割上昇。東電を初め、各社は料金の年内値上げに踏み切りそうだ。11年は48年間続いた貿易黒字が終わって赤字に転落したが、原発の停止による化石燃料の大量輸入が一因だ。

「原発がだめなら自然エネルギーがある」。ソフトバンクの孫正義社長は自ら理事長を務める自然エネルギー財団の3月のシンポジウムで語った。多くの人が同じ期待を持つだろう。しかし、その道のりは困難だ。

水力を除く太陽光、風力などの割合は全発電量の1.2%(2011年度)。自然条件に左右され、安定供給は難しい。またその発電価格は他電源に比べて高く、自然条件に左右され供給は不安定。対応した送配電網の整備も進んでいない。

今夏には再生可能エネルギーの固定価格全量買取制度が導入され、普及は後押しされるが、主要電源まで育つこと、そしてその高コスト構造の是正には時間がかかりそうだ。

答えはガスシフト、リスクも浮上

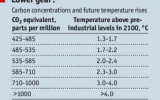

原子力の代わりに電力会社は、LNG(液化天然ガス)による火力発電を推進している。この発電は石油よりも安く、温室効果ガスの排出量も、他の化石燃料よりやや少ない。経産省によれば、発電別電源比率は2月末時点(推計)で石油20%、LNG40%、石炭25%、原子力5%、再生可能エネルギー10%(水力含む)だ。09年比で原発分がガスと石油に置き換わった。(図表1)

資源エネルギー庁

資源エネルギー庁 世界のガス情勢に目を転じても、シェールガスの増産が起こり、米国を中心に天然ガス価格は低下している。このガスはシェール(頁岩・けつがん)中、もしくはその地層に含まれる天然ガスのこと。日本の領土内の地層にはないが、米国では新エネルギー源の一つとして注目され、採掘技術の革新によって利用が増えており、2010年には同国の天然ガス産出量の2割を占めた。

シェールガスの利用によって可能採掘年数も今後100年は大丈夫との見通しも出た。「天然ガスを主軸に据えざるを得ないのは専門家の常識」と、エネルギーアナリスト石井彰氏は語る。枝野幸男経産相は3月8日の日本外国特派員協会での会見で、「今夏は何基の原子力発電所が稼動できるか分からない」との認識を示した上で、「日本は天然ガスへのシフトを加速すべき。安価で合理的な選択だ」と表明した。

しかしガスシフトにも、供給不安がある。現在はペルシャ湾での緊張が高まる。エネルギー面からこの問題を見ると日本は中東地域から原油の約8割、天然ガスの約3割を輸入。また昨年から原発の代わりの火力発電のため、LNGをカタールからスポット(短期小口買い)で購入している。軍事紛争が回避されても価格は危機を材料に上昇する。原油は公開市場で取引され、投機マネーが流入しやすい。「海上交通線」の遮断、もしくは混乱は日本のエネルギー供給に打撃を与える。

また日本はガスシフトへの準備が足りない。LNGは天然ガスを極低温状態にして液状化して運搬する手法で、地上で長期保存するにはコストがかかる。そのためにLNG備蓄の仕組みがこれまで作られず、供給途絶や価格の急騰に対応できない。

さらに日本のLNGの調達価格は、現時点で米国の6倍、中国の1.5倍と他国比で高い。国内や国外を結ぶパイプラインも未整備で、供給体制が整っていない。「ガスシフト」という道は見えたが、その調達戦略を組み立て、エネルギーの「3つのE」を満たす状況を作らなければ「絵に描いた餅」だ。(詳細はGEPRコラム「到来するガスの時代に備えるべきこと」石井 彰 エネルギー・環境問題研究所代表を参照)

「日米戦争は油で始まり、油で終わった」。これは昭和天皇が太平洋戦争の敗戦直後に振り返った言葉という。この述懐から無資源国日本の政府、企業、個人の運命にエネルギー問題が宿命的につきまとうことに気づかされる。原発事故まで、それが隠れていたのだ。

国民的な議論の下で、長期的な視野に立った日本のエネルギー政策の検証と再構築が必要になっている。

関連記事

-

福島第1原発事故以来、日本では原発による発電量が急減しました。政府と電力会社は液化天然ガスによる発電を増やしており、その傾向は今後も続くでしょう。

-

北海道と沖縄、なぜ電気代だけが突出して高いのか 全国の電気料金を比較すると、最も高いのは北海道と沖縄である。なぜこの二地域だけが突出して高いのか。表1は2023年6月現在の各社の電気料金であり、赤枠の中は標準的な家庭の電

-

大変残念なことに、金融庁は2027年度から上場企業へCO2排出量などのサステナビリティ情報開示を義務化する方向で動いています。 サステナビリティ開示、保証基準策定へ議論 金融庁 金融庁は12日、一部上場企業に義務化される

-

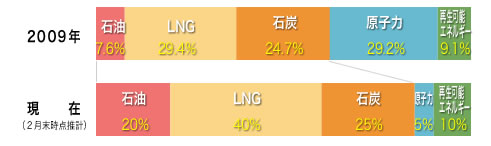

9月末に国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第5次評価報告書が発表されることをきっかけに、9月3日に池田信夫さんの「言論アリーナ」に呼んで頂き、澤昭裕さんも交えて地球温暖化の話をさせて頂く機会を得た。(YouTube『地球は本当に温暖化しているのか?』)その内容は別ページでも報告されるが、当日の説明では言い足りなかったり、正確に伝わるか不安であったりする部分もあるため、お伝えしたかった内容の一部を改めて書き下ろしておきたい。

-

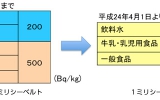

台湾が5月15日から日本からの食品輸入規制を強化した。これに対して日本政府が抗議を申し入れた。しかし、今回の日本は、対応を間違えている。台湾に抗議することでなく、国内の食品基準を見直し、食品への信頼感を取り戻す事である。そのことで、国内の風評被害も減ることと思う。

-

Climate activist @GretaThunberg addresses crowd at #FridaysForFuture protest during #COP26 pic.twitter.com/2wp

-

熊本県、大分県など、九州で14日から大規模地震が続いている。1日も早い復旧と被災者の方の生活の回復を祈りたい。この地震でインフラの復旧の面で日本の底力に改めて感銘を受けた。災害発生1週間後の20日に、電力はほぼ全戸に復旧、熊本県内では都市ガス、水道は9割以上が復旧した。

-

藤原かずえ 1月14日の「豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議」において、環境基準を超過する多数の汚染物質の濃度計測値が公表されました。この日の会議資料が公開されたのちに詳細に検討してみたいと思いますが、まず

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間