電力自由化で日本人は貧しくなる

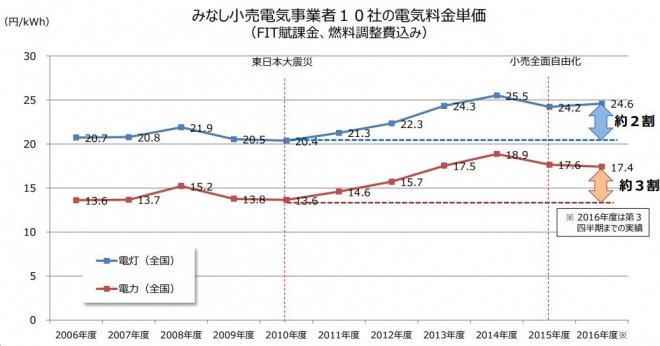

世の中には「電力自由化」がいいことだと思っている人がいるようだ。企業の規制をなくす自由化は、一般論としては望ましいが、民主党政権のもとで経産省がやった電力自由化は最悪の部類に入る。自由化の最大の目的は電気代を下げることだが、図のように3・11の前に比べて家庭用(電灯)は約2割、業務用(電力)は約3割、上がっている。

電気代の推移(経産省調べ)

その原因は、原発を止めたことと固定価格買取制度(FIT)を導入したことだ。原発を止めたことで供給力は3割下がったので、電気代の上昇は避けられない。こういうとき自由化したら、価格上昇に歯止めがなくなってしまう。経産省がまずやるべきことは、原発を早期に正常化して供給力を回復させることだった。

ところが経産省は「東電が弱っている今こそ自由化のチャンスだ」と考えた。これは政治的には正解である。2000年から進めてきた電力自由化の中で、発送電分離が最大の課題だったが、剛腕といわれた村田事務次官でさえ東電の勝俣社長に勝てなかった。電力会社は一次情報をもっているので、「供給が不安定になる」といわれると、役所は反論できないからだ。

そんな中で民主党政権が「発送電分離」を打ち出した。これは従来の力関係では無理だったが、3・11で東電が弱っているときならできる、と経産省は考えた。そして2016年に小口電力が自由化され、2020年に発送電分離を行うことが決まった。

原発を止めて化石燃料を燃やしたコストは「燃料費調整金」として電気代に上乗せされた(2015年以降は原油価格が下がった)。FIT賦課金を電気代に上乗せしたので、電気代はさらに上がった。東電の場合、賦課金は2.9円/kWhだから、値上げ分のほぼ7割を占める。

今まで太陽電池のコストが急速に下がって来たのは、世界的にFITで需要が嵩上げされてきたからだ。中国がFITから撤退する方向を示した今年は、世界的な「太陽光バブル」が終わり、太陽電池の需要は史上初めて減る見通しだ。

送電網は規模の経済が大きい「自然独占」だが、発電所は必ずしもそうではない。特に太陽電池のような分散型の発電インフラには、蓄電池など分散型の送電インフラが必要だ。再エネの不安定性をカバーするコストを電力会社が負担したままの発送電分離は、不公正競争をさらに悪化させる。

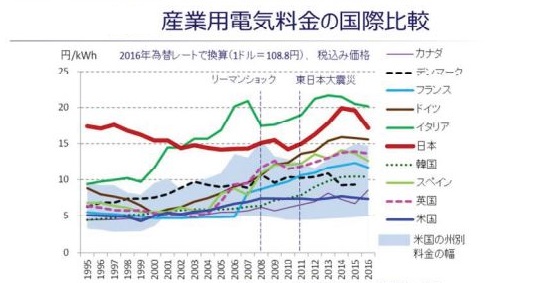

世界の産業用電気料金(電力中研調べ)

経産省による経産省のための電力自由化で電気代は上がり、可処分所得は下がった。電気代は定額で毎年約13万円(標準世帯)かかる「逆進的な税」なので、所得格差も拡大した。そして電気代が図のようにOECD諸国で最高水準(中国の約2倍)になった日本からは、製造業が出て行く。電力自由化で、日本人は貧しくなるのである。

関連記事

-

地球温暖化によってサンゴ礁が失われるとする御用科学の腐敗ぶりを以前に書いたが、今度は別のスキャンダルが発覚した。 「CO2濃度が上昇すると魚が重大な悪影響を受ける」とする22本の論文が、じつは捏造だったというのだ。 報じ

-

政府の第6次エネルギー基本計画(案)では、2030年までにCO2排出量を46%削減する、2050年までにCO2排出を実質ゼロにする、そのために再生可能エネルギーによる不安定電源を安定化する目的で水素発電やアンモニア発電、

-

2026年新年早々、世界はトランプ政権のベネズエラ侵攻とマドウロ大統領の身柄確保に驚かされた。国家安全保障戦略に明記された西半球重視を実行に移した形である。 更に1月6日には大統領メモランダムにおいて66にのぼる国際機関

-

アゴラ研究所の行うシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」 の出席者を紹介します。この内容は、ニコニコ生放送、BLOGOSで生放送します。

-

2025年5月、米国フロリダ州で画期的な法案が可決された。議会は、気候工学(ジオエンジニアリング)や天候改変行為を犯罪とする法案「SB 56」を通過させ、違反者には最大5年の懲役と10万ドルの罰金が科される見通しだという

-

6月1日、ドイツでは、たったの9ユーロ(1ユーロ130円換算で1200円弱)で、1ヶ月間、全国どこでも鉄道乗り放題という前代未聞のキャンペーンが始まった! 特急や急行以外の鉄道と、バス、市電、何でもOK。キャンペーンの期

-

バイデン政権にとって昨年来のエネルギー価格高騰は頭痛の種であり、ウクライナ戦争は状況を更に悪化させている。 脱炭素をかかげるバイデン政権は国内石油・天然ガス生産の拡大とエネルギー独立をかかげるトランプ政権とは対照的に、発

-

再稼働に反対する最も大きな理由 各種世論調査では再稼働に反対する人の割合が多い。反対理由の最大公約数は、 万一事故が起きた時の影響が大きい→事故対策が不明、 どれだけ安全になったのかが判らない→安全性が不明、 原発が再稼

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間