メガソーラー未稼働案件関する追加措置 〜再エネ主力電源小委の議論から〜

経済産業省で11月18日に再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下単に「委員会」)が開催された。

同委員会では例によってポストFITの制度のあり方について幅広い論点が議論されたわけだが、今回は実務に大きな影響を与える論点として、長期未稼働案件(FITに関連する権利を保持したまま長期間稼働にまで至らない案件)について新たに追加的措置を講ずる方針が議論されたので、この点についてまとめたい。

Q1:これまで未稼働案件にはどのような対策が講じられてきたか?

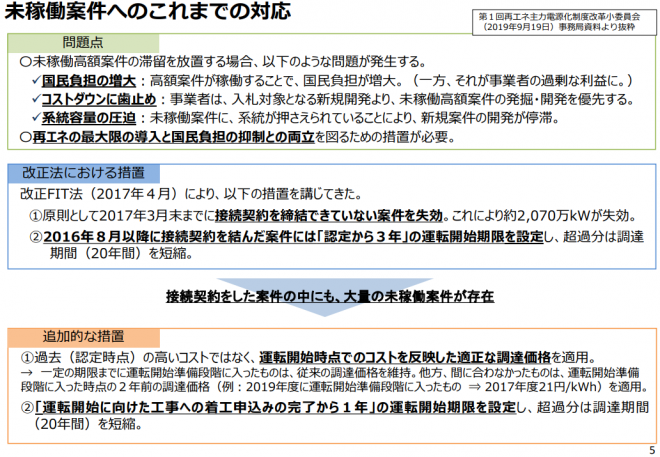

まずは、これまでいわゆる未稼働案件問題に関して講じられてきた措置を振り返りたい。

長期未稼働案件の問題を整理すると、2012~2014年ごろに認定を受けた高い調達価格の案件が遅れて稼働することで、国民負担の増大やコストダウンの支障となりうること、また、たとえ稼働しない場合でも、有限の資源である系統枠を無為に占拠し続けることになる、といった問題がある。

したがって、こうした未稼働案件を減らすために、経済産業省は前回のFIT法改正(2017年4月)のタイミングで認定制度を設備認定から事業認定制に切り替え、それまでに接続契約を締結できなかった案件の権利を失効させることとした。また、併せて2016年8月以降に接続契約を締結した案件については3年間の運転開始期限を設けることとした。

さらに、2019年度には追加的措置がなされ、運転開始期限までに着工に至らなかった案件は調達価格を大幅に引き下げる措置が取られた。余談になるが、この措置により未稼働案件の権利が不安定になったため、メガソーラー市場は大型案件の新規開発は滞り、未稼働案件に係る権利取引はほとんどなくなった状態にある。その意味では経産省の狙いは半ば達成されている。

Q2:今回どのような場合を想定して経済産業省は追加的措置を課すのか?

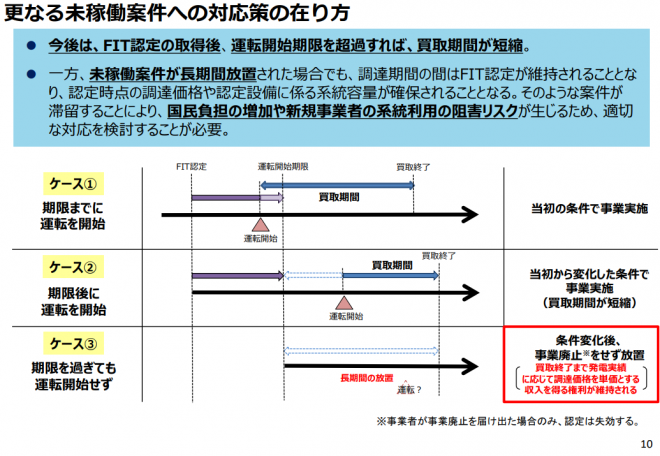

前述の通り、これまでの措置により、過去の長期未稼働案件の追加的な開発は事実上封じられた状況にある。

他方で、こうして開発が停滞した案件も依然として系統枠を保持し続けているという問題がある。

現行の制度では、規制当局が一方的にFITに関する権利を失効させる手続きを取ることはかなり困難で、事業者が事業廃止手続きを取らない限り、未稼働案件に割り当てられた系統枠は解放されない。

概して長期未稼働案件は様々な主体が関係しており権利関係が複雑なため、いわゆる「損切り」が困難で、事実上プロジェクトが頓挫していても事業廃止の意志決定ができずに放置されることが多い。

現在、委員会で議論され始めたのはこうした事態に対応するための措置である。具体的には「運転開始期限を長期間超過しても事業廃止の届出を出さず放置している案件」に関して、機械的、強制的に権利を失効させる効果を持つ措置の在り方が検討されている。

Q3:現行制度における問題点はどのようなものか?

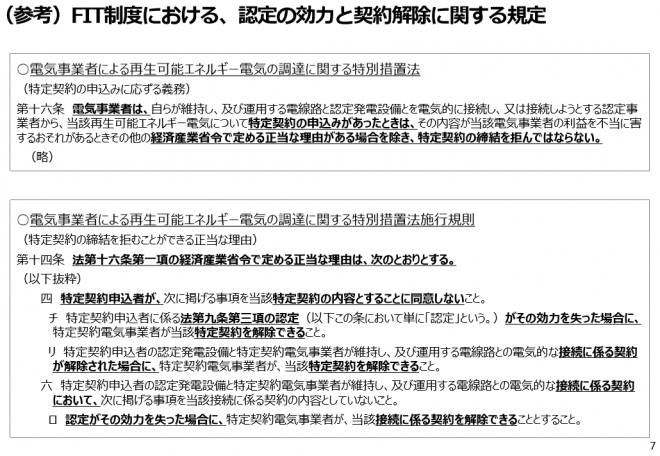

ここで現行制度における規定関係を確認したい。

FIT法の枠組みで固定価格買取制度に基づく事業を展開するには二つの契約が必要になる。

一つは「特定契約」で、これは端的に言えば、事業者が電力会社に再生可能エネルギー設備発の電気を固定価格で長期間買いとってもらうための契約である。

この契約に関してはFIT法において、電気事業者は同法に基づく認定を受けた事業者からの申し込みに原則として応じる義務があるとされている。

もう一つは「接続に係る契約」(一般的には「接続契約」)で、こちらは発電設備と電力系統を電気的に接続するための契約である。

こちらはFIT法ではなく電気事業法第17条第4項において、送配電事業者は“電気的磁気的に障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由”がなければ事業者の求めに応じなければならないとする義務が課されている。

仮に送配電事業者が未稼働案件の接続契約を解除しようとしても、未稼働のプロジェクトが系統に“電気的磁気的に障害を与えるおそれ”などあるわけないので、上記規定の「その他正当な理由」にあたる必要がある。

しかしながら、この文言の解釈・運用は現在極めて制限的になされており、すでにFIT法に基づく認定が効力を失っている場合でなければ、送配電事業者は接続契約を解除できないことになっている。

そのため接続契約を締結したまま未稼働で放置されている案件でも、接続契約は解除できず、無為に接続枠が占拠されてしまう状態にならざるを得ない。

畢竟この状況を解決するためには「機械的、強制的にFIT法に基づく認定を失効する規定」を創設する必要がある。

Q4:欧州では未稼働案件にどのような対策が講じられているか?

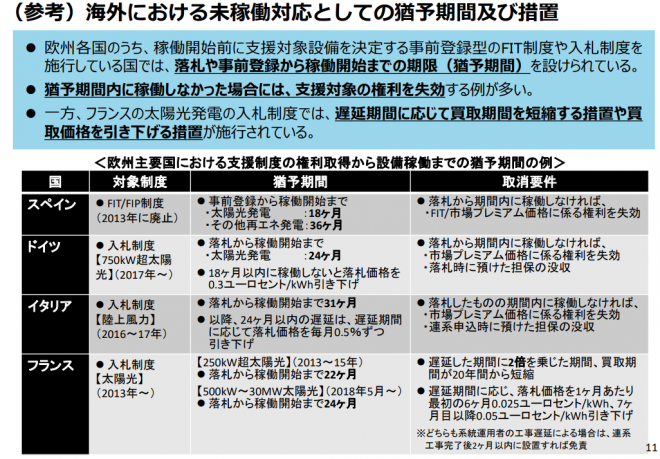

こうした新制度を検討するにあたっては必ず諸外国の事例が参考にされるわけだが、多分に漏れず委員会では欧州各国(スペイン、ドイツ、イタリア、フランス)の制度事例が紹介された。

このうちスペイン、ドイツ、イタリアでは、運転開始期限内に稼働されなかった案件は市場プレミアム価格に係る権利を失効するものとされている。

他方、フランスの場合は買取期間を加速的(遅延した期間に2倍を乗じた期間)に短縮し、加えてプレミアム価格も徐々に引き下げていくとされている。

Q5:今後の未稼働案件に対する対策はどのようなものになるのか?

さて、では肝心の「今後長期未稼働案件対策としてどのような制度ができるか」という点についてだが、委員会では経済産業省から一定の方針が示された。具体的には

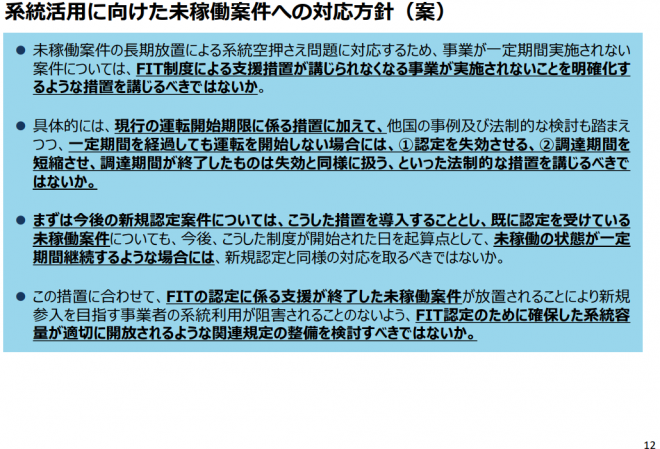

- 一定期間を経過しても運転を開始しない場合には、①認定を失効させる、②調達期間を短縮させ、調達期間が終了したものは失効と同様に扱う、といった法制的な措置を講じるべきではないか

- まずは今後の新規認定案件については、こうした措置を導入することとし、既に認定を受け、運転開始期限が設定されている未稼働案件についても、今後、こうした制度が開始された日を起算点として、未稼働の状態が一定期間継続するような場合には、新規認定と同様の対応を取るべきではないか。

というものである。この方針に対して委員からも特段異論が上がらなかった。

ここから考えると、どうやらわが国でも諸外国の制度をハイブリッドしたような制度ができそうということで、現在確実に言えることはそこまでである。

今回の措置は系統枠の開放という意味ではポジティブな意味合いを持つ措置ではあるが、他方であまり極端な措置を取ると今後の再エネプロジェクトの開発が難しくなるので、バランスの取れた措置となることを願いつつ続報を待つこととしたい。

関連記事

-

12月4日~14日、例年同様、ドバイで開催される気候変動枠組み条約締約国会合(COP28)に出席する。COP6に初参加して以来、中抜け期間はあるが、通算、17回目のCOPである。その事前の見立てを考えてみたい。 グローバ

-

今年7月から再生可能エネルギーの買取制度が始まります。経産省からは太陽光発電で1kWh42円などの価格案が出ています。この価格についての意見を紹介します。

-

・本稿では先月に続いて2020年度に迫ったFIT法の抜本改正をめぐる議論の現状を紹介したい。具体的には、5月30日、6月10日にそれぞれ開かれた第14回・第15回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難①) 田中 雄三 トレンドで見る発展途上国のGHG削減 世界銀行の所得分類 GHG排出量に関するレポートは、排出量が多い国に着目したものが一般的ですが、本稿では、国の豊かさとの関

-

「ポスト福島の原子力」。英国原子力公社の名誉会長のバーバラ・ジャッジ氏から、今年6月に日本原子力産業協会の総会で行った講演について、掲載の許可をいただきました。GEPR編集部はジャッジ氏、ならびに同協会に感謝を申し上げます。

-

以前紹介したように、米国エネルギー長官クリストファー・ライトの指示によって、気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)の報告書が2025年7月23日

-

IPCC報告は、国際交渉や各国に影響を与えてきた。放送に出演の澤昭裕氏は経産省環境政策課長として、温暖化対策に向き合った経験がある。「温暖化対策の国際的枠組みと日本の政策は今、どのようになっているのですか」という池田氏からの問いに、次のようにまとめた。

-

2011年3月11日に東日本大震災が起こり、福島第一原子力発電所の事故が発生した。この事故により、原子炉内の核分裂生成物である放射性物質が大気中に飛散し、広域汚染がおこった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間