電力料金値上げの影響は、一か月あたりコーヒー一杯程度なのか?

値上げは500円以下?

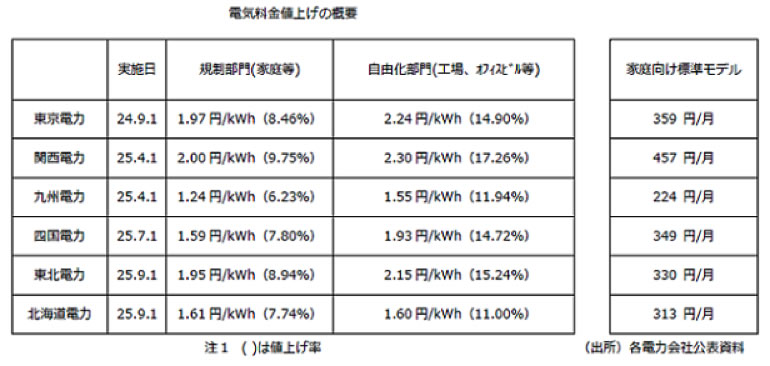

昨年9月1日に北海道電力と東北電力の電力料金値上げが実施された。これで、12年からの一連の電力値上げ申請に基づく料金値上げが全て出そろったことになる。下表にまとめて示すが、認可された値上げ率は各電力会社の原発比率等の差により、家庭等が対象の規制部門で6・23%から9・75%の範囲に、また、工場やオフィスビルを対象とする自由化部門で11・0%から17・26%である。

規制部門である家庭野負担居ついては、各社から、標準的世帯当たりの料金として、一か月当たり224~457円の増加、との試算結果が示されている。はたして家計への負担増はこれだけだろうか?

国民負担年4兆円の現実

今回の一連の電力料金値上げの主な要因である、化石燃料消費の増加の影響は、日本全体で年間3~4兆円とされている。単純に国民一人当たりに直すと、月あたり3000円程度となる。電力会社の努力があったにしても、また標準世帯(おおむね4人家族)の値上げが低めになっている可能性を考えても、ケタが合わないことがわかる。

値上げは一般家庭用のみならず、規制部門の企業向けと、自由化部門でも当然実施されている。家庭用の電力消費は全体の3割弱であり、産業用の電力消費ははるかに大きい。そして電力需要の6割を超える自由化部門での値上げ率は、表に示すように11%~17・26%と規制部門よりはるかに高く、産業部門への影響が大きいことがあきらかである。

関西経済連合会は今年6月に意見書を発表(注1)

しているが、産業、特に製造業への影響について興味ある内容が紹介されており、また、原発比率が高かったことから値上げ幅が最も大きくなった、関西電力の管内の分析であることから、意見書で紹介された内容の2点に注目し、もう一度料金値上げの影響を考えたい。

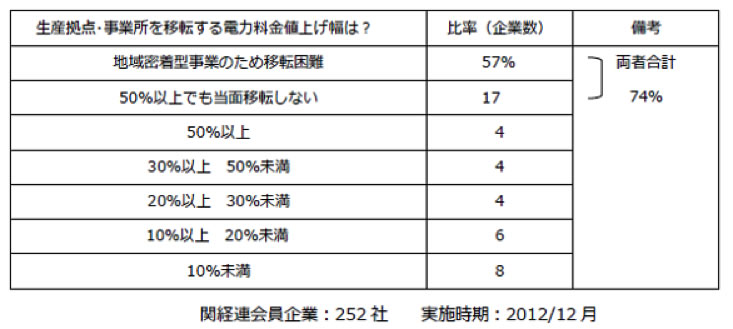

1点目は会員企業へのアンケート結果である。質問は、「どの程度電力料金が上がったら、生産拠点・事業所を関西電力会社管内から移転するか?」というものである。回答は下表のとおりであるが、「地域密着型事業のため移転は困難」の57%に、「50%以上でも移転は当面検討しない」17%を加えると、74%にのぼる会員企業が、電力料金が50%以上上がっても管内からの移転を選択肢にできない状況にあることがわかる。

販売価格への転嫁が簡単ではない事は容易に想像でき、電力料金値上げが業績を直撃することはあきらかである。大企業への同種のアンケートでは、生産拠点の移転が選択肢の一つとして挙げられることも多く、地域活性化あるいは日本活性化の見方で電力料金値上げの影響が語られる場合も多く見受けられるが、「普通」の製造業では、選択肢となりにくい事がわかる。移転しないのではなく、移転出来ないのである。

産業へのショックも負担に

2点目は製造業に働く人から見た電力値上げの影響である。関西経済連合会の意見書は、当研究所にも投稿された、RITEの発表(注2)

を引用している。分析の方法は、国の工業統計から関西地域の各製造業の電力消費額をもとめ、また同工業統計から各業種ごとの従業員数を分析することにより、従業員一人当たりの電力料金値上げによる費用増額の影響をもとめたものである。

報告によると、関西地区製造業平均での費用増額は年間給与の2・9%にあたる8万2000円に上る事が示されており、もし電力料金値上げによる費用増を給与削減で対応すると、月額7000円の給与減少に相当することとなる。

製造業で働く事で家計を支えている家庭にとっては、イメージ図に示すように、家庭用電力値上げに加えての負担となる。同報告には関東地域(東電管内)での試算結果も示されており、関西地区依り若干影響が小さいものの、年間7万円、月額60006円におよぶことが示されており、料金値上げ額が大きく、製造業の占める比率が大きい関西地区の方が大きく影響を受けるとしても、程度の差はあるにせよ製造業への影響の大きさは、全国におよび、そして製造業に働く人に影響が及ぶ事は容易に想像できる。

消費者が受け取る電気料金値上げの大きさは、家庭用電力料金での値上げの、一か月あたり300円~500円前後であり、一か月コーヒー一杯程度の負担と説明される。しかし製造業への従業員一人当たりの負担増は、関西地区では、月当たり457円の15倍以上の同7000円に及ぶ。

生産拠点の移動もできず製品価格への転嫁も難しいとすると、働く人一人一人への負担とならざるを得ない。現時点ではさらに料金値上げに匹敵するような燃料調整費が上乗せされており、今後再生可能エネルギー全量買い取り制度の負担も急増する。中部電力も9月17日に料金値上げの検討をはじめる事を発表した。電力料金に限らないが、エネルギー価格値上げの影響を考える場合は、産業を対象とする値上げも、結局消費者一人一人に降りかかってくることを忘れてはならない。

(2014年1月14日掲載)

関連記事

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 現状、地球環境問題と言えば、まず「地球温暖化(気候変動)」であり、次に「資源の浪費」、「生態系の危機」となっている。 しかし、一昔前には、地球環境問題として定義されるものとして

-

2025年4月28日にスペインで発生した大規模停電は、再生可能エネルギーの急速な導入がもたらすリスクを象徴する出来事であった。太陽光や風力などの直流発電からインバーターを介して交流に変換する電源の比率が高まる中、電力系統

-

菅首相が昨年11月の所信表明演説で2050年にCO2をゼロにする、脱炭素をする、と宣言して以来、日本中「脱炭素祭り」になってしまった。 日本の同調圧力というのはかくも強いものなのかと、ほとほと嫌になる。政府が首相に従うの

-

10月22日、第6次エネルギー基本計画が7月に提示された原案がほぼそのままの形で閣議決定された。菅前政権において小泉進次郎前環境大臣、河野太郎前行革大臣の強い介入を受けて策定されたエネルギー基本計画案がそのまま閣議決定さ

-

「もしトランプ」が大統領になったら、エネルギー環境政策がどうなるか、これははっきりしている。トランプ大統領のホームページに動画が公開されている。 全47本のうち3本がエネルギー環境に関することだから、トランプ政権はこの問

-

IPCCの報告が昨年8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、ハリケーン等(ハリケーン、台風、サイクロンの合計)

-

前回の記事で、①EUが実施しようとしている国境炭素税(CBAM)は、世界を敵に回す暴挙で、世界諸国によって潰されることになる、②このCBAMへの対応を理由に日本は排出量取引制度法案を今国会で審議しているが、経済自滅を招く

-

前回に続き「日本版コネクト&マネージ」に関する議論の動向を紹介したい。2018年1月24日にこの議論の中心の場となる「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」の第二回が資源エネルギー庁で開催されたが、

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間