エネルギーの脆弱性が戦争を誘発する

ゼレンスキー大統領の議会演説は、英米では予想された範囲だったが、ドイツ議会の演説には驚いた。

彼はドイツがパイプライン「ノルドストリーム」を通じてロシアのプーチン大統領に戦争の資金を提供していると、かねてから警告していたという。それに対してドイツは「ノルドストリームはビジネスだ」と相手にせず、この冬にノルドストリーム2を開通させる予定だった。

ロシアとの相互依存を深めたドイツの失敗

BBCによれば、ドイツがロシアからのパイプラインに依存する政策は、相互依存を深めて戦争の脅威をなくすドイツの国家戦略だったという。貿易や投資で経済の相互依存が強まるほど互いに戦争で失うものが多くなるので戦争は少なくなるという相互依存理論が、ブラント首相の東方外交のころからドイツ社民党の哲学だった。

冷戦期を通じてドイツは、東側との架け橋になろうとした。ノルドストリームはその架け橋になる予定だったが、プーチンはドイツの希望を打ち砕いた。ドイツが資源をロシアに依存して弱みを見せたことが、結果的には「ロシアが何をやってもドイツは報復できない」という侵略のインセンティブをプーチンに与えたのだ。

このようなドイツのエネルギー脆弱性を、ショルツ政権はさらに悪化させた。昨年末にドイツが3基の原発を停止し、今年中に原発ゼロにすることを決定した直後に、プーチンがウクライナ国境に軍を集結させたことは偶然ではないだろう。

ショルツ政権もノルドストリーム2を閉鎖し、国防予算を大幅に増額し、原発の運転を延長するなどエネルギー政策の転換をはかっているが、現在のノルドストリームは閉鎖できない。閉鎖すると3週間で天然ガスが枯渇してしまうからだ。

ゼレンスキーは「ドイツからの投資がロシア軍の資金源となった」と批判し、多くのドイツ企業が今もロシア国内で操業していることを糾弾した。ドイツがノルドストリームを遮断しなくても、プーチンが遮断すると脅している。

かつて世界の脱炭素化の先頭を走っていたドイツは、今やガスの遮断で国民の生命が脅かされる瀬戸際である。脱炭素化と脱原発を同時に進める愚かな政策がまねいた危機に同情する国は少ない。

日本の脆弱性が中国の軍事的冒険を誘発する

ドイツの状況は日本と似ている。日本も原発を止めたおかげで、きのうの東北地方の地震では東北地方で停電が起こり、東京では夜間に異例の節電要請が出された。幸い首都圏は停電しなかったが、日本の電力も綱渡りなのだ。

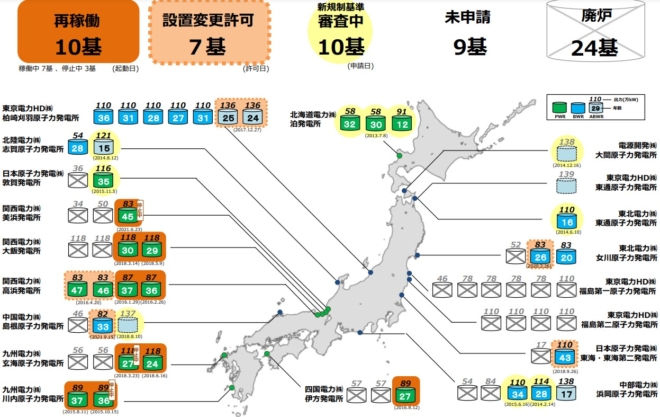

これは発電設備がないためではない。次の図のように再稼動した10基の原発に加えて、17基が運転できるが、原子力規制委員会が設置変更許可した原発でさえ7基が動いていない。それに加えて、再稼動した関電の美浜3号機までテロ対策(特重)で止められた。

資源エネルギー庁

規制委員会の更田委員長は美浜3号機について「基準を満たしていない状態になった施設の運転は看過できない」と脅したが、運転停止を命じることができなかった。この脅しには法的根拠がないからだ。

維新は特重で止まっている美浜3号機などの再稼働を求めたが、問題は特重だけではない。設置変更許可は再稼動の条件ではないのだ。これはエネ庁も電力会社も知っているが、今さら言い出せない。

ドイツのエネルギー脆弱性はウクライナ戦争を誘発したが、日本も脆弱性を抱えている。中国が台湾を攻撃すると、経済制裁が行われることは必至である。ロシアへの投資を止めるのは日本企業にとってはむずかしくないが、中国から撤退するのは致命的だ。

日本も脱炭素化と脱原発を同時に進めている点で、ドイツと似ている。日本経済もこれからますますLNGに依存するので、今のようにガス価格が何倍にもなると、電気代は倍増してもおかしくない。

日本のエネルギーが脆弱になると、中国に対して強い態度をとれなくなり、中国の軍事的冒険のインセンティブとなる。エネルギー安全保障は、国家の安全に直結するのだ。少なくとも設置変更許可の出た原発はすみやかに動かし、日本のエネルギーに強靱性を取り戻す必要がある。

関連記事

-

表題の文言は、フランス革命を逃れて亡命してきた王侯貴族たちを、英国人が揶揄した言葉である。革命で人民が求めた新しい時代への要求からは何事も学ばず、王政時代の古いしきたりや考え方を何事も忘れなかったことを指す。 この文言は

-

キマイラ大学 もしかするとそういう名称になるかもしれない。しかしそれだけはやめといたほうが良いと思ってきた。東京科学大学のことである。東京工業医科歯科大学の方がよほどマシではないか。 そもそもが生い立ちの異なる大学を無理

-

8月に入り再エネ業界がざわついている。 その背景にあるのは、経産省が導入の方針を示した「発電側基本料金」制度だ。今回は、この「発電側基本料金」について、政府においてどのような議論がなされているのか、例によって再生可能エネ

-

昨年11月に発表されたIEA(国際エネルギー機関)のWorld Energy Outlookが、ちょっと話題を呼んでいる。このレポートの地球温暖化についての分析は、来年発表されるIPCCの第6次評価報告書に使われるデータ

-

「世界はカーボンニュートラルへ一丸となって歩み始めた」「米国トランプ政権がパリ協定を離脱しても、世界の脱炭素の流れは変わらない」——といった掛け声をよく聞く。そして日本では脱炭素のためとしてグリーントランスフォーメーショ

-

昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。 何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。 縄文時代は「縄文海進期」と言われ、日本では今

-

このごろ世の中は「脱炭素」や「カーボンニュートラル」でにぎわい、再生可能エネルギーとか水素とかアンモニアとか、いろんな話が毎日のようにマスコミに出ています。それを後押ししているのがESG投資ですが、その意味がわからない人

-

太陽光発電や風力発電のコストに関して我が国ではIEAなどの国際機関の研究報告結果で議論することが多いが、そもそも統計化するタイムラグが大きい事、統計処理の内容が明らかにされないためむしろ実際の入札での価格を見るほうが遥か

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間