太陽光発電キロワット時8円の罠:SDGsとは到底相容れない

Jenson/iStock

第6次エネルギー基本計画の策定が大詰めに差し掛かっている。

策定にあたっての一つの重要な争点は電源ごとの発電単価にある。2011年以降3回目のコスト検証委員会が、7月12日その中間報告を公表した。

同日の朝日新聞は、「発電コスト、最安は原発から太陽光に 経産省が試算発表」と報じた。

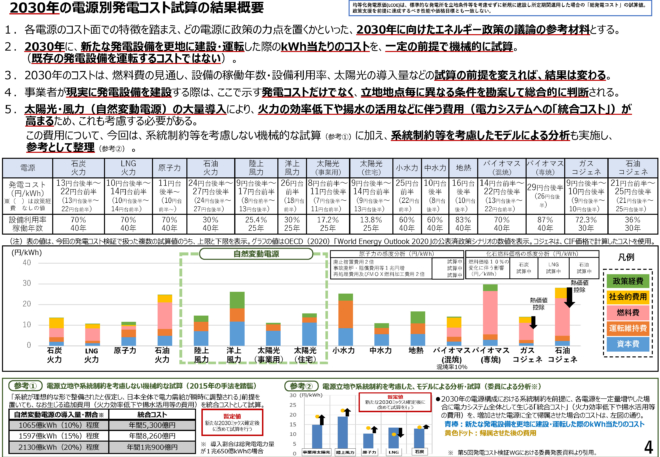

この試算では事業用の太陽光発電の2030年におけるコストを、1kWhあたり8円台前半〜11円台後半と予測した。一方、原子力は11円後半〜としている(図1)。

図1 発電コストの試算結果(©️資源エネ庁)注1)

太陽光最安の二つのカラクリ

<その① ― 単なる希望値>

まず、2030年時点、すなわち約10年先の試算値である。しかも、事業用の規模が比較的大きい太陽光発電である。試算というともっともらしく聞こえるが、これはむしろそうなってほしい、そうならなければいけないという希望の値付けである。

エネルギー基本計画の策定の背景には、自然ネルギー財団をはじめ太陽光発電を強くプロモートする団体の影響が表れている。2020年度実績の事業用太陽光発電の価格は13円/kWh程度であり、自然然エネルギー財団などは従来から、世界平均並みの発電価格にならないのは問題が大きいとの指摘をしていた。8円/kWhというのは、あくまでも世界の太陽光発電の平均値に基づくものである。2019年における、太陽光発電の世界平均値は国際再生可能エネルギー機関(IRENA)によれば、0.068USドル/kWh(7.5円/kWh)とされている注2)。ちなみに、自然ネルギー財団によれば、2030年には5円/kWhまでコストが下がるとの希望的観測がなされている注3)。

<その② ― バックアップコスト>

太陽光や風力発電はお天気まかせであり、受動的で時々刻々変動する発電しかできない。配電網に流れ込む電気の量は多すぎても少なすぎても停電を引き起こす。よって、必然的にバックアップ電源を必要とする。

そのことは、経産省の発表資料(図1)では、〝太陽光・風力の大量導入により、火力の効率低下や揚水(発電)の活用などに伴う費用(電力システムへの「統合コスト」)が高まるため、これも考慮する必要がある〟とわざわざ注釈している。

注釈を入れるのであれば、ぜひ、統合コストを加味した太陽光発電のコストも明示してもらいたいものだ。統合コストを無視した“太陽光最安―8円”の一人歩きは、大きな誤解を招きかねない。

国民の目を真実から逸らす欺瞞という他ない。

統合コストを算入した太陽光発電のコスト

太陽光や風力発電は変動する電源であり、不安定でもある。その欠点を補うためには、火力発電や揚水発電によるバックアップ、地域間で電気の融通を促進するための配電網の連携線の増強、大規模な蓄電池の導入といった「統合コスト」が発生する。その額は、太陽光や風力つまり再生可能エネルギーの導入割合が増えるに従って、容赦無く増額する。10%で、年間5300億円、20%では年間約2兆円にまで高騰する。その結果、統合コストを算入すれば、事業用太陽光発電のコストは20円/kWh程度になる。それに対して、原子力発電は14円/kWh程度とされている(図1、右下参考②を参照)。

太陽光発電のトリレンマ〜太陽光発電はSDGsに反する

太陽光発電は3つのレンマを抱えている。三重苦と言っても良い。

① 太陽光発電増加は火力発電の増加を余儀なくする

太陽光発電を増やせば増やすほど、バックアップ電源としての火力発電が増えることになる。細かな変動に対応するには、現実的には火力発電に頼るしかない。しかも、太陽光発電の量が増えれば増えるほど、稼働せずに待機している火力発電の設備が増えるので、非効率きわまりなくコストがかさむ注4)。それに加えて、太陽光発電を増やせば火力発電による二酸化炭素排出量が増えるというのが偽らざる現実である。

② メガーソーラーは災害の元

メガソーラーは今や景観を損なうばかりでなく、土砂崩れなどの災害を引き起こす元凶になっている。森林を切り開いて大量のパネルを敷き詰めれば、本来森林が持っていた保水機能が失われ、斜面の崩落を誘発する。そして、開発事業者と住民との間で訴訟が起こる注5)。このような事例が全国で増えてきている。

③ メガソーラーは生態系を破壊している

メガソーラーの設置には、森林や草原を切り開いたり水面を覆ったりすることを伴う場合が少なくない。その結果、食物連鎖が変化したり外来植物の侵入を促進したりする。つまり、生物相が変化し、生物多様性を損なう可能性があるというのだ注6)。

この他にも問題はある。太陽光パネルは建造から数十年後には、有害物質を含んだ産業廃棄物になる。有害物質とは、毒性の強いガリウムヒ素、カドミウム、そして鉛などである。このことは太陽光パネルのリサイクルに大きな障害となる。つまり、太陽光発電は多量の再生不可能なごみを生み出すのである。廃棄するにしても、有害物質による環境汚染の可能性は消えないばかりか、最終処分問題が未解決の問題として残る。5年から10数年程度で、最終処分場が逼迫するという。

さらに、中国製の安価な太陽光パネルが世界の再エネ市場を席巻してるが、価格低下の背景には強制労働の疑いがあるという注7)。米国バイデン政権は、6月24日、ウイグル族らを対象に大規模な拘束や強制労働が行われているという人権団体や国際連合の専門家委員会の指摘に基づいて、太陽光パネル関連製品の一部を輸入禁止とする措置に踏み切った注8)。

このようにしてみると、太陽光発電は国連の推進するSDGsとは到底相容れない側面をもっていると言わざるを得ない。

図2 全国で公害化する太陽光発電(©️毎日新聞注9))

山がちで狭い日本の国土に、今後メガソーラーが増えるに従って、当然ながら適地は減少していく。太陽光などの再エネに依存しすぎると、経済的負担が増すばかりでなく、元々、災害列島である日本に、さらに人工的な災害を増やすことになる。環境と生態系の破壊は、取り返しのつかない事態をもたらす。

わが国にとっての電源構成のベストミックスは、長期にわたる影響を見据え、未来への慧眼と胆力を持って策定することが肝要である。

気候変動対策という世界的な潮流に飲みこまれて、二酸化炭素の排出抑制という命題と非現実的なコスト計算に目を奪われると、この国の進むべき道を誤ることになるのではないか。

注1)発電コスト検証に関する これまでの議論について

注2)https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019

注3)https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/Report_SolarCost_201907.pdf

注4)https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210721/k10013151741000.html

注5)https://toyokeizai.net/articles/-/409507

注6)https://www.wbsj.org/activity/conservation/habitat-conservation/photovoltaic-influence/

注7)https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_60da8a30e4b04decb353f1c4

注8)https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-06-23/QV69EJDWRGG601

注9)https://mainichi.jp/articles/20210626/k00/00m/020/304000c

関連記事

-

日本の防衛のコンセプトではいま「機動分散運用」ということが言われている。 台湾有事などで米国と日本が戦争に巻き込まれた場合に、空軍基地がミサイル攻撃を受けて一定程度損傷することを見越して、いくつかの基地に航空機などの軍事

-

トランプ途中帰国で異例のG7に 6月16-17日にカナダのカナナスキスで開催されたG7サミットは様々な面で異例のサミットとなった。トランプ大統領はイラン・イスラエル戦争によって緊迫する中東情勢に対応するため、サミット半ば

-

米国シェールガス革命に対する欧州と日本の反応の違いが興味深い。日本では、米国シェールガス革命によって日本が安価に安定的に燃料を調達できるようになるか否かに人々の関心が集中している。原子力発電所の停止に伴い急増した燃料費負担に苦しむ電力会社が行った値上げ申請に対し、電気料金審査専門委員会では、将来米国から安いシェールガスが調達できることを前提に値上げ幅の抑制を図られたが、事ほど左様に米国のシェールガス革命に期待する向きは大きい。

-

北海道の地震による大停電は復旧に向かっているが、今も約70万世帯が停電したままだ。事故を起こした苫東厚真火力発電所はまだ運転できないため、古い火力発電所を動かしているが、ピーク時の需要はまかないきれないため、政府は計画停

-

今年は、太平洋戦争(大東亜戦争)終結70周年であると同時に、ベトナム戦争(第2次インドシナ戦争)終結40周年でもある。サイゴン陥落(1975年4月30日)と言う極めてドラマティックな形で終わったあの悲劇的な戦争については、立場や年齢によって各人それぞれの思いがあろうが、筆者にとっても特別な思いがある。

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難③) 田中 雄三 風力・太陽光発電の出力変動対策 現状の変動対策 出力が変動する風力や太陽光発電(VRE)の割合が増大すると、電力の積極的な需給調整が必要になります。前稿③の「E

-

民主党・野田政権の原子力政策は、すったもんだの末結局「2030年代に原発稼働ゼロを目指す」という線で定まったようだが、どうも次期衆議院選挙にらみの彌縫(びほう)策の色彩が濃く、重要な点がいくつか曖昧なまま先送りされている。

-

ハーバード・ビジネス・スクールのワーキングペーパー「Do Markets Reduce Prices? Evidence from the U.S. Electricity Sector」(市場は価格を下げるのか? アメ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間