日本はAZECを通じて現実的なエネルギー転換論を主導せよ

8月中旬、ジャカルタで第2回AZEC(アジア・ゼロ・エミッション共同体)閣僚会合が開催された。

AZECは脱炭素化を推進するアジア諸国による枠組みとして岸田首相が2022年1月の施政方針演説で提唱したものであり、日本の技術、制度、ノウハウを活かし、アジアの脱炭素化に貢献し、技術標準や国際的なインフラ整備をアジア各国と共に主導することを目指している。

現在、オーストラリア、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの11か国がAZECパートナー国となっている。

閣僚会合で採択された共同声明にはAZEC原則として「気候変動対策、包摂的な経済成長の促進、 エネルギー安全保障の確保を同時に実現するというトリプル・ブレークスルーを目指すこと」、及び「一つの目標、多様な道筋(one goal, diverse pathways)という概念を尊重し、地理的、経済的、技術的、制度的、社会的、公平性を含む各国固有の状況、既存の目標や政策、開発上の課題を考慮した上で、カーボンニュートラル/ネット・ゼロ排出に向けた多様かつ現実的な道筋が存在すること」が強調されている。

AZECの「多様な道筋」への批判とその背景

「多様な道筋」は日本が昨年の広島サミット議長国であった際、非常な努力を払って共同声明に盛り込んだ概念である。もともと環境原理主義的志向の強い欧州とバイデン政権の米国は、エネルギー転換においても省エネルギーの抜本的強化、太陽光、風力等の再生可能エネルギーの最大限の導入、石炭をはじめとする化石燃料の早期フェーズアウトを声高に主張する傾向が強い。

米国のように国内に化石燃料資源を有さず、太陽光や風力に必要な広大な土地にも恵まれず、欧州のように周辺国とグリッドやパイプラインで結ばれているわけでもない日本は、欧米とは事情が異なる。

温暖化問題を解決するためにはG7をはじめとする先進国のみならず、中国、インド等の新興国、発展途上国を含めたグローバルな取り組みが必要である。経済が成熟し、今後、少子高齢化が進む先進国と、これから経済も人口も増大する発展途上国ではエネルギー転換の絵姿も当然に違う。

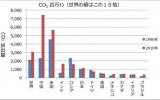

例えば成長著しいアジア諸国においては、急増する電力需要に対応するため、大量の石炭火力が設置されてきた。インドの石炭火力の61%、東南アジアの石炭火力の63%は建設後10年未満の若いプラントである。石炭火力のプラント年齢が40年以上のものが大部分を占める欧米諸国と違って、直ちにフェーズアウトできるはずはない。だからこそ石炭とアンモニアあるいはバイオマスの混焼等によって発電電力量当たりのCO2排出量を下げていくことが現実的な道筋になる。

日本はアジアに位置する唯一のG7諸国として、ややもすれば欧米スタンダードを押し付ける傾向のあるエネルギー転換論議において、アジアの実情をも踏まえた「多様な道筋」を主張したのである。AZEC構想もそうした問題意識の中から生まれてきた。

しかしながら「多様な道筋」という考え方は再生可能エネルギー、省エネルギーを最重要視する環境団体からは評判が悪い。昨年のCOP28では、AZEC構想を通じてアジア地域の脱炭素化に貢献するとの岸田総理のスピーチを理由に国際環境NGOが日本に化石賞を授与した。

その理由は「岸田首相はAZECを通じて、水素とアンモニアの混焼技術を使って石炭・ガス発電所を稼働させ続けるよう、東南アジアに売り込みを行っている。化石燃料ベースのエネルギーを固定化しようとする動きは、化石燃料から自然エネルギーへの移行を遅らせ、自然エネルギーを3倍にするという世界的な目標達成への障害となる」というものであった。2050年全球カーボンニュートラルをすべてに優先する発想であり、アジアのエネルギーの現実から乖離したものであることは論をまたない。

アジアの実情を考慮したエネルギー転換の必要性

8月のAZEC閣僚会議に先立ち、AZECをサポートするために設立された民間レベルの賢人会議AZEC Advocacy Groupが開催された。

大きな方向性としての脱炭素化や省エネ、再エネの推進等の点は先進国と共有する一方、欧米主導のJETP(Just Energy Transition Partnership)は石炭火力のフェーズアウトにのみ焦点をあてている、アジア諸国の脱炭素化は各国の実情を踏まえたものであるべきであり、化石燃料を排除する欧米的なスタンダードを押し付けるべきではない等のコメントも多く聞かれた。

「化石燃料を使って豊かになってきた先進国がこれから経済発展をする新興国、途上国の化石燃料利用や化石燃料インフラを制約するのはダブルスタンダードではないか」とのフラストレーションがうかがわれる。

その意味で石炭から天然ガスへの燃料転換、アンモニアと石炭の混焼、天然ガスと水素の混焼、CCUSさらには原子力も幅広くスコープに入れたAZECは、アジア各国の実情を踏まえた現実的なエネルギー転換のプラットフォームたり得るものである。

その際、最も重要なのはAZEC閣僚会議のみならず、COP等の場でアジア諸国自身が「多様な道筋」の必要性について声をあげることである。筆者自身の経験に照らしても、アジアにおいて開催されるエネルギー関連の会議では持続可能性と並んで、むしろそれ以上に、エネルギーの安定供給確保とエネルギーコストの低廉さ(affordability)が強調される。

2050年全球カーボンニュートラルからバックキャストし、化石燃料を排除するCOPにおけるエネルギー転換論と大きく異なる。AZECが世界のエネルギー動向に大きな影響を与えるアジア諸国の声の発信源となり、COPを含む国際的な議論が現実的なものになることを期待したい。

日本への期待と求められるリーダーシップ

最後にAZECを主導する日本に一つ注文したい。AZEC閣僚声明では「我々はCOP28でのコンセンサスを歓迎し、グローバル・ ストックテイク(GST)に関する決定に沿った努力を加速することにコミットする。我々は、1.5℃の道筋に整合する形で、温室効果ガスの排出量を大幅に、迅速かつ持続的に削減することが緊急に必要であることを認識する」と書かれている。

G7の一角を占める日本として1.5℃目標に言及せざるを得ないのは理解できないでもない。しかしAZECの「一つの目標、多様な道筋」の「一つの目標」を「1.5℃目標、2050年カーボンニュートラル」と限定的に解釈してしまうと、解がなくなってしまう。環境NGOがAZECに盛り込まれたアンモニア混焼、水素混焼等を否定するのは2050年カーボンニュートラルを絶対目標とするからである。

もともとパリ協定2条は「産業革命以降の温度上昇を2℃を十分に下回るものに抑え、1.5℃までに制限するために努力」であり、4条では「2条の気温目標を達しするため、今世紀後半にカーボンニュートラル(排出量と除去量のバランス)を達成する」ことが謳われているのであって1.5℃、2050年カーボンニュートラル決め打ちではない。「今世紀後半のできるだけ早期のタイミングでの全球カーボンニュートラルに貢献すること」を共有目標とするのが現実的であろう。

関連記事

-

ウクライナ戦争の帰趨は未だ予断を許さないが、世界がウクライナ戦争前の状態には戻らないという点は確実と思われる。中国、ロシア等の権威主義国家と欧米、日本等の自由民主主義国家の間の新冷戦ともいうべき状態が現出しつつあり、国際

-

昨年の震災を機に、発電コストに関する議論が喧(かまびす)しい。昨年12月、内閣府エネルギー・環境会議のコスト等検証委員会が、原子力発電の発電原価を見直したことは既に紹介済み(記事)であるが、ここで重要なのは、全ての電源について「発電に伴い発生するコスト」を公平に評価して、同一テーブル上で比較することである。

-

20世紀末の地球大気中の温度上昇が、文明活動の排出する膨大な量のCO2などの温室効果ガス(以下CO2 と略記する)の大気中濃度の増加に起因すると主張するIPCC(気候変動に関する政府間パネル、国連の下部機構)による科学の仮説、いわゆる「地球温暖化のCO2原因説」に基づいて、世界各国のCO2排出削減量を割当てた京都議定書の約束期間が終わって、いま、温暖化対策の新しい枠組みを決めるポスト京都議定書のための国際間交渉が難航している。

-

福島第一原発事故によって、放射性物質が東日本に拡散しました。これに多くの人が懸念を抱いています。放射性物質には発がんリスクがあり、警戒が必要です。

-

地球温暖化予測に使う気候モデルは、上空(対流圏下部)の気温も海水面温度も高くなりすぎる、と言う話を以前に書いた。 今回は地上気温の話。米国の過去50年について、観測値(青)とモデル計算(赤)の夏(6月から8月)の気温を比

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

気象庁は毎年気候変動監視レポート(以下、レポート)を出している。これまでは冊子がメインだったが今年からウェブ版のみとなった。 https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/inde

-

2021年8月に出たIPCCの報告の要約に下図がある。過去の地球の平均気温と大気中のCO2濃度を比較したものだ。これを見ると、CO2濃度の高い時期(Early Eocene)に、気温が大変に高くなっているように見える。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間