発電の外部影響、原発のコストは低い?計測の指標「Extern E」から

発電手法を公平に評価する指標「Extern E」

昨年の震災を機に、発電コストに関する議論が喧(かまびす)しい。昨年12月、内閣府エネルギー・環境会議のコスト等検証委員会が、原子力発電の発電原価を見直したことは既に紹介済み(記事)であるが、ここで重要なのは、全ての電源について「発電に伴い発生するコスト」を公平に評価して、同一テーブル上で比較することである。

「発電に伴い発生するコスト」には、発電所の建設費や燃料費、運転費、メンテナンス費など、直接的なもののほかに、発電に伴う環境負荷などの外部コストも含まれなければならない。発電に係る外部コストの内部化を目的に、1990年代以降、外部コストを抽出し、その額を評価するためのツール作りが、欧州を中心として進められてきた。これがExtern EというEU(欧州委員会)が専門家を集めて行った計測指標である。発電に係る外部コストを評価するツールとしては最も代表的なものであり、その他の評価ツールも基本的にはこれを踏襲している。その意味で、Extern Eは発電に係る外部コスト評価のデファクトスタンダード(事実上の標準)である。

「Extern E」の評価方法

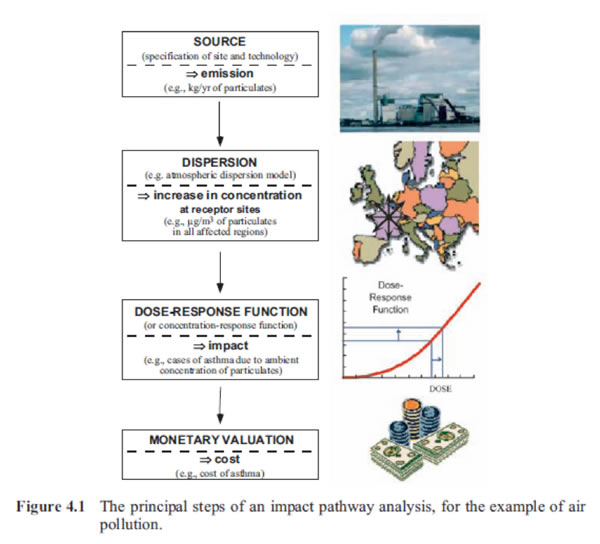

上図は大気汚染を例にExtern Eにおける外部性評価のステップを示したものである。ステップは大きく4つに分かれており、第1ステップでは発生源における当該物質の排出量を評価する。第2ステップでは、排出された当該物質の拡散・沈着、土壌からの地下水や農作物への移行、生物濃縮等を、気象条件や環境条件等を考慮しながらシミュレーションする。続く第3ステップで、当該物質のヒトへの移行を、それぞれの経路(呼吸、食物や飲料としての摂取、皮膚を通じた摂取など)について推計し、その際の健康影響の有無や程度を評価する。このとき、当該地域の人口分布、密度も考慮する。これらを経て第4ステップでは当該物質の排出に伴う種々の影響を貨幣価値に換算する。

以上がExtern Eにおける外部性評価のスキムであり、この手法は他の外部性評価ツールにおいてもほぼ同様と考えて差し支えない。

Extern Eにおいて扱う外部性は多岐にわたる。大きくは騒音、健康影響(主として化学物質による)、農作物、資材、生態系影響、温暖化影響などが挙げられる。例えば化学物質による健康影響であれば、リストアップされているものは、SOx(硫黄酸化物)、 NOx、一酸化炭素、炭化水素、硫化水素、VOC(揮発性有機化合物)、粒子状物質、温暖化ガス(CO2、メタンなど)、塩化物、フッ化物、リン化合物、固形廃棄物(石炭灰など)、液体廃棄物、微量物質(重金属など)、放射性物質の15項目に及ぶ。これら各項目について、上述のスキムにしたがって外部コストを評価している。

環境への影響では火力のコストが大きい

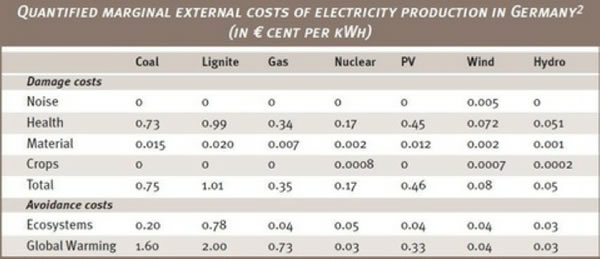

一例として、Extern Eにしたがってドイツにおける発電の外部コストを評価した結果を下表に示す。

同表から、外部コストが圧倒的に高い電源は、石炭、特に褐炭(lignite)であることがわかる。褐炭を用いた火力発電の外部コストがひときわ高いのは、その低品位性にある。褐炭は水分や不純物を多く含むため、発熱量が低いことに加えて、粒子状物質やCO2を多く放出する。それゆえに健康や生態系、地球温暖化に相対的に大きな影響を与えるのである。

これに対して、原子力の外部コストは低く、損害額(Damage costs)だけでみれば褐炭の17%程度、回避コスト(Avoidance costs)である生態系影響や地球温暖化を考慮すると約7%となる。ちなみに、以前のコラムでも指摘した通り、このコストの中には過酷事故発生時の影響も加味されている。

各発電について外部コストを評価することにはさまざまな意義があろうが、最も重要なのは、エネルギー政策を立案、施行するに先立ち、各電源が潜在的に持つリスクを定量的に評価し、そのコストを横並びに比較できるようになることである。これにより近視眼的な考えにとらわれることなく、包括的、俯瞰的な判断が可能となる。とりわけ、外部コストを含めた発電原価の横並び比較は、各国、各地域に最適なエネルギーを選択する上で重要な情報を提供する。

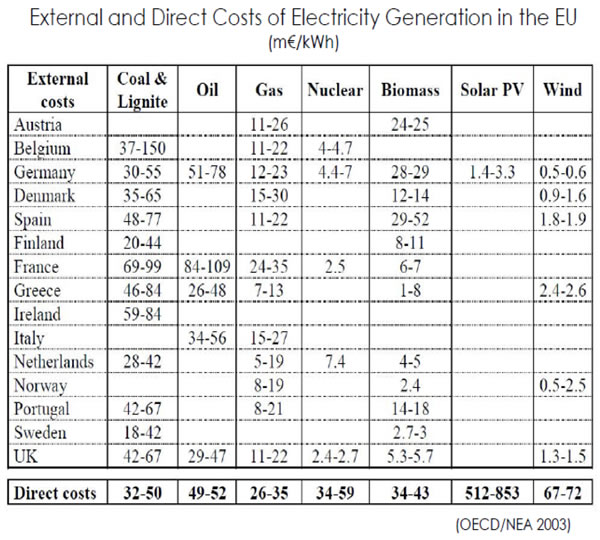

西欧諸国では、2003年にExtern Eに基づく各発電の各国における外部コストを算出、公表している(下表)。

同じ燃料であっても各国における外部コストが大きく異なるのは、発電所の環境対策設備の違いや立地地点周辺の人口密度、植生などの条件が異なるためである。しかし、そのような条件の違いがあるにもかかわらず、各発電の外部コストの傾向は、各国でほぼ同じである。

外部コストが最も高いのは石炭/褐炭及び重油であり、続くガスはこれらを大きく下回る。さらにバイオマスが続き、外部コストの観点から最も優秀なのは、原子力、太陽光、風力だということがわかる。そしてこれに直接費(direct costs)を加えると、原子力の優位性は一段と際立つ。なお、上表は2003年のデータであり、特に太陽光の直接費が高く見積もられている。現在は大量生産のスケールメリット等もあるため、もう少し安価に発電ができる。とはいえ、原子力など他の電力との差は歴然としている。

恣意的だった日本における発電コスト評価

わが国でも昨年12月に、内閣府エネルギー・環境会議のコスト等検証委員会が、外部コストを含めた各電源の発電原価を評価、報告している。既に指摘している通り、同報告書の評価は、再生可能エネルギー、なかんずく太陽光の発電原価をことさらに低く見せようという恣意が感じられる一方で、原子力の発電原価については可能な限り高く評価しようとする意図が見え隠れしており、非常に問題が多い。

そのため、同報告書の数値を額面通りに受け取るのは危険である。とはいえ、そのような恣意性の高い評価であっても、原子力の発電原価は8.9円/kWh、太陽光はどんなに手心を加えてもその倍以上であり、7月から始まるFITの買取価格に至っては42円/kWhである。これが意味するところは、外部コストを含めたとしても、我が国における原子力の優位性は揺らがないということだ。

一方、火力発電、とりわけ石炭火力は、外部コストが高くなる傾向にある。これは、既に述べた通りSOxやNOx、粒子状物質、さらにはCO2などを排出することによる。しかし、我が国の石炭火力発電には、電気集塵機や脱硝設備、脱硫設備が完備されており、これらが装備されていない発電所が大部分を占める諸外国とは事情が全く異なる。この点はわが国固有の事情として考慮されるべきである。

以上を鑑みれば、外部コストの視点からみた原子力は、過酷事故による損害などの外部性を考慮しても、経済的に優位性のある電源であることは一目瞭然である。我が国の政府は脱原子力を既定の政策であるがごとく喧伝し、国民の多くもこれを是とする雰囲気に支配されている。しかし、Extern Eに代表される外部コスト評価は、この選択が誤っていることを明確に示している。一刻も早く、この誤りに気付くべきだ。

(2012年6月18日掲載)

関連記事

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 エネルギー問題を議論する際には、しばしば供給側から語られる場合が多い。脱炭素社会論でも、もっぱら再エネをどれだけ導入すればCO2が何%減らせるか、といった論調が多い。しかし、そ

-

福島第一原発事故の放射線による死者はゼロだが、避難などによる「原発関連死」は事故から2014年までの4年間で1232人だった(東京新聞調べ)。それに対して原発を停止したことで失われた命は4年間で1280人だった、とNei

-

小泉元首相の「原発ゼロ」のボルテージが、最近ますます上がっている。本書はそれをまとめたものだが、中身はそれなりの知識のあるゴーストライターが書いたらしく、事実無根のトンデモ本ではない。批判に対する反論も書かれていて、反原

-

15日の報道、既視感があります。 エムケイ、EVハイヤー「CO2ゼロ」に 100円追加で排出枠 タクシー大手のエムケイ(京都市)は12月から、電気自動車(EV)を使い、温暖化ガス排出が実質ゼロのハイヤーの運行を始める。利

-

昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。 何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。 縄文時代は「縄文海進期」と言われ、日本では今

-

世耕経産相は「EV(電気自動車)の潮流は拡大してきているが、いきなりEVにいけるわけでもない」と述べ、プラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池車(FCV)などいろいろな次世代自動車がある中で「戦略的によく考えて中長期

-

森喜朗氏が安倍首相に提案したサマータイム(夏時間)の導入が、本気で検討されているようだ。産経新聞によると、議員立法で東京オリンピック対策として2019年と2020年だけ導入するというが、こんな変則的な夏時間は混乱のもとに

-

8月に入り再エネ業界がざわついている。 その背景にあるのは、経産省が導入の方針を示した「発電側基本料金」制度だ。今回は、この「発電側基本料金」について、政府においてどのような議論がなされているのか、例によって再生可能エネ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間