原発停止で失われた命は原発事故より多い

福島第一原発(資源エネルギー庁サイトより)

福島第一原発事故の放射線による死者はゼロだが、避難などによる「原発関連死」は事故から2014年までの4年間で1232人だった(東京新聞調べ)。それに対して原発を停止したことで失われた命は4年間で1280人だった、とNeidell, Uchida and Veronesiは論じている。

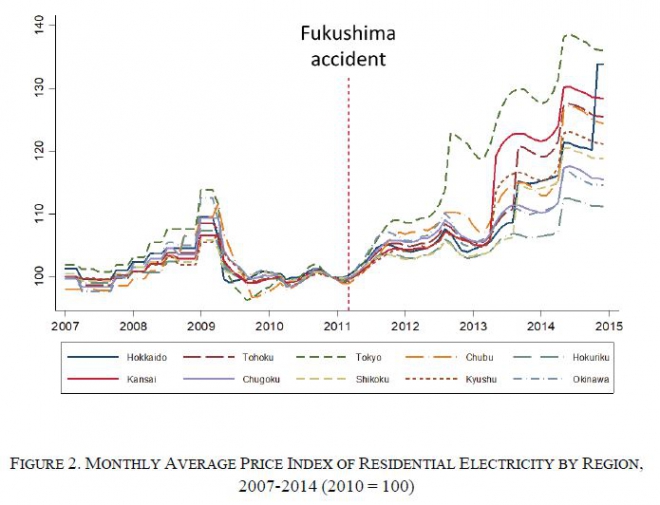

その最大の原因は、電気代の値上げである。原発を突然止めたため化石燃料の輸入が急増し、次の図のように北海道では33%、関西では29%、東京では38%も電気代が上がった。

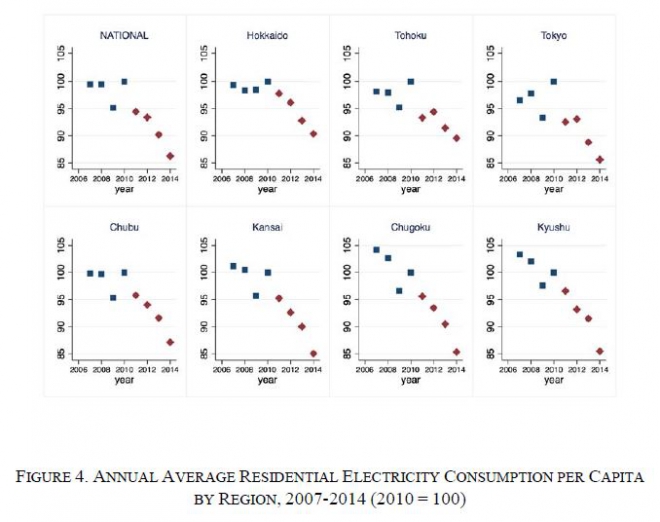

このため一世帯あたりの電力消費が、次の図のように4年で約15%下がった。それによって北海道・東北で室温が下がり、死者が増えた。

電力消費が減ったことによる死亡率への影響を推定するのが、この論文のコアである。その計算は複雑なので省略して結果だけ書くと、0℃以下の地域では電気代が10%上がると、寒冷化で死亡率が0.01%上がると推定される。

21都市での調査をもとにした推計では、2014年までの寒冷化による死者は毎年1683人で、そのうち320人が電気代の上昇によるものと推定される。これを4年合計すると1280人。寒冷化による死者の19%が、原発停止による電気代の上昇に関連していると考えられる。

さらに原発停止によって火力発電が増えた影響で、大気汚染が悪化した影響も考えられる。スリーマイル島事故のあと原発が停止した影響で乳幼児死亡率が上がったという統計もある。この論文は大気汚染の影響は定量的に推定していないが、原発の停止で悪化したことは確実である。

こうした推定をもとに、この論文は予防原則を批判している。予防原則は「ある技術のリスクが不確実なときは、それが解決するまで実施してはならない」という原則である。

これは「ゼロリスク原則」で、その技術を採用しないことによる機会費用を考慮していない。原発のリスクは不確実だが、それが解決するまで運転しないと、電気代の上昇や大気汚染などの社会的コストは必ず発生する。原発を動かすコストと動かさないコストのどちらが大きいかはわからないのだ。

ただこの論文のように、社会的コストを死者という基準で比較できるかどうかは疑問である。原発の停止で電気代が上がったことは明らかだが、それによって死者が増えたという因果関係は証明できない。日本の原発停止は予定外だったので電気代が急激に上がったが、原発を運転しながら徐々に減らせば、これほどの社会的コストは発生しなかっただろう。

したがって日本の原発停止は予防原則に対する一般的な反例にはならないが、法にもとづかないですべての原発を止めた民主党政権の決定が愚かだったことを示している。原発の停止が大きな社会的コストをもたらしたことは明らかであり、それが原発事故の被害より大きかったという推定は成り立つ。

関連記事

-

「電力システム改革」とはあまり聞きなれない専門用語のように思われるかもしれません。 これは、電力の完全な自由化に向けて政府とりわけ経済産業省が改革の舵取りをしています。2015年から2020年にかけて3ステップで実施され

-

以前、尾瀬の自然保護活動に関して「仮想評価法(CVM)」という手法を使ってその価値の計測を試みたことがある。ハイカーが押し寄せて自然が荒廃した1960年代の尾瀬の写真と、保護活動により回復した現在の尾瀬の写真を2つ提示し、尾瀬の美しい自然価値に対して自分が支払ってもいいと考える評価額(支払い意思額)を聞いたものだ。回答のなかには驚くほど高額の回答もあり、平均すると年間で1人1000円超となった。担当者としては、尾瀬の自然に高い価値を感じてくださっていることを嬉しく思うと同時に、その場で自分が支払うわけではない「架空の財布の紐」は緩いのだとも感じた。

-

1.はじめに 雑誌「選択」の2019年11月号の巻頭インタビューで、田中俊一氏(前原子力規制委員会(NRA)委員長)は『日本の原発はこのまま「消滅」へ』と題した見解を示した。そのなかで、日本の原子力政策について以下のよう

-

CO2を多く排出するとして、ここのところ先進国ではバッシングを受けている石炭事業だが、世界には多くの炭鉱開発計画がある。 最近出た環境団体グローバル・エナジー・モニターの報告によると、世界で提案されている新しい炭鉱開発事

-

先進国では、気候変動対策の一つとして運輸部門の脱炭素化が叫ばれ、自動車業界を中心として様々な取り組みが行われている。我が国でも2020年10月、「2050年カーボンニュートラル」宣言の中で、2035年以降の新車販売は電気

-

サプライヤーへの脱炭素要請が複雑化 世界ではESGを見直す動きが活発化しているのですが、日本国内では大手企業によるサプライヤーへの脱炭素要請が高まる一方です。サプライヤーは悲鳴を上げており、新たな下請けいじめだとの声も聞

-

12月16日に行われた総選挙では、自民党が大勝して294議席を獲得した。民主党政権は終わり、そして早急な脱原発を訴えた「日本未来の党」などの支持が伸び悩んだ。原発を拒絶する「シングルイシュー」の政治は国民の支持は得られないことが示された。

-

日本の自治体も参加するスマートシティ 元ゲリラ活動家の左派大統領、ダボス会議で資本主義否定のスピーチに引き続き、ハートランド研究所の動画“In the Tank”第382回ならびにダボス会議のセッション「Bold New

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間