小泉純一郎氏の合理的な錯覚

小泉元首相の「原発ゼロ」のボルテージが、最近ますます上がっている。本書はそれをまとめたものだが、中身はそれなりの知識のあるゴーストライターが書いたらしく、事実無根のトンデモ本ではない。批判に対する反論も書かれていて、反原発派の主張の総まとめともいえる。

小泉元首相の「原発ゼロ」のボルテージが、最近ますます上がっている。本書はそれをまとめたものだが、中身はそれなりの知識のあるゴーストライターが書いたらしく、事実無根のトンデモ本ではない。批判に対する反論も書かれていて、反原発派の主張の総まとめともいえる。

反原発派の弱点は「原発事故と交通事故はどう違うのか」という批判に答えられないことだ。命を守るために原発をゼロにしろというなら、自動車も飛行機もゼロにしなければならない――というと、討論番組でも反原発派はぐっと詰まるのだが、さすがに元首相は反論を用意している。

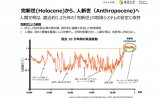

彼の論理はこうだ:まず原発事故の被害は人類の起こす事故の中で最大であり、「これほどの被害をもたらす技術は、原発を除けば核兵器しかない」という。そして彼は次のような三段論法で、原発をゼロにすべきだと証明する。

- 原発の被害は最大なので、事故は絶対に起こしてはいけない

- しかし絶対に事故の起こらない技術はない

- だから原発はゼロにすべきだ

この論理は巧妙で、1を認めると、2は自明なので、3が導けるように見える。問題は1の「原発の被害は人類の起こす事故の中で最大だ」という前提である。そうだろうか。たしかに福島第一原発事故と交通事故を比べると、原発事故のほうが1回の被害は大きい。しかし昨年の交通事故による死者は3562人。戦後の累計では63万人以上が、交通事故で死亡している。原発事故の死者は、世界全体で60人だ。

つまり長期で考えると、原発事故より交通事故の被害のほうがはるかに大きいのだ。この三段論法に従うと、絶対に事故の起こらない技術はないので、自動車もゼロにしなければならない。「自動車は原発と比較できない」というなら、毎年世界で(大気汚染で)100万人が死んでいるといわれる石炭はどうか。

YouTubeより:編集部

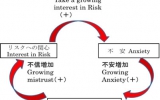

小泉氏の話はリスク=被害(ハザード)×回数(確率)だということが理解できない錯覚だ。ある技術が危険かどうかは、1回の事故の被害を比較するのではなく、被害×回数で考えるのだ。特に政策を決めるときは長期のリスクを計算して、そのコストと比較しなければならない。

しかし普通の人は小泉氏のように、1回の被害の最大値を最小化しようと考える。これは経済学でいう「ミニマックス原理」で、進化の中では合理的である。あなたが生き残る上で大事なのは、1年に何人死ぬかではなく、そのとき自分が死ぬかどうかだから、確率も平均値も関係ない。最大の被害を想定して危険を回避する恐怖は、合理的な感情なのだ。

だが政治が個人の恐怖に迎合すると、長期の政策を短期の感情で決めるポピュリズムになる。これは大統領制や住民投票など、政治と個人の距離が近いほど起こりやすい。来週からのアゴラ読書塾「感情の科学」では、こういう政治経済の問題も科学的に考えてみたい。

関連記事

-

先週、3年半ぶりに福島第一原発を視察した。以前、視察したときは、まだ膨大な地下水を処理するのに精一杯で、作業員もピリピリした感じだったが、今回はほとんどの作業員が防護服をつけないで作業しており、雰囲気も明るくなっていた。

-

政府は「2050年カーボンニュートラル」という方針を決めました。これは「2050年までに温室効果ガス(特にCO2)の排出を実質ゼロにする」という意味で、そのために2030年までに46%減らすことになっています。これは地球

-

エリートが勝手に決めた「脱炭素」目標の実現のための負担が明らかになるにつれて、庶民の不満が噴出しつつある。 警鐘を鳴らすのはイギリスの右寄りタブロイド紙Daily Mailである(記事、記事)(イギリスの新聞事情について

-

小泉・細川“原発愉快犯”のせいで東京都知事選は、世間の関心を高めた。マスコミにとって重要だったのはいかに公平に広く情報を提供するかだが、はっきりしたのは脱原発新聞の視野の狭さと思考の浅薄さ。都知事選だというのに脱原発に集中した。こんなマスコミで日本の将来は大丈夫かという不安が見えた。佐伯啓思・京大教授は1月27日付産経新聞朝刊のコラムで「原発問題争点にならず」と題して次のように書いた。

-

めまいがしそうです。 【スクープ】今冬の「節電プログラム」、電力会社など250社超参戦へ(ダイヤモンド・オンライン) 補助金適用までのフローとしては、企業からの申請後、条件を満たす節電プログラム内容であるかどうかなどを事

-

リスク情報伝達の視点から注目した事例がある。それ は「イタリアにおいて複数の地震学者が、地震に対する警告の失敗により有罪判決を受けた」との報道(2012年 10月)である。

-

11月6日(日)~同年11月18日(金)まで、エジプトのシャルム・エル・シェイクにて国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)が開催される。 参加国、参加主体は、それぞれの思惑の中で準備を進めているようだが、こ

-

欧米エネルギー政策の大転換 ウクライナでの戦争は、自国の化石燃料産業を潰してきた先進国が招いたものだ。ロシアのガスへのEUの依存度があまりにも高くなったため、プーチンは「EUは本気で経済制裁は出来ない」と読んで戦端を開い

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間