総選挙とCOP26:DX時代に日本が美しく、強く、成長するには

LFO62/iStock

総選挙とCOP26

総選挙真っ只中であるが、その投開票日である10月31日から英国グラスゴーでCOP26(気候変動枠組条約第26回締約国会議)が開催される。COVID-19の影響で昨年は開催されなかったので2年ぶりとなる。

この間、世の中は随分様変わりした。なかでも、国内外を問わず会議はオンラインが主流になった。これまでは無駄な出張を繰り返していたわけである。気候変動、脱炭素を標榜しながら、世界中から数万人が飛行機を利用してCOPに参加し続けてきたことは、ナンセンスというより滑稽ですらある。

第6次エネルギー基本計画策定

COP26の論戦に備えるかのように、10月22日に第6次エネルギー基本計画が閣議決定された。この計画では、再エネ依存を36−38%程度という極めて無謀な目標値を設定する一方で、原子力に関しては「原発依存度については、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる。」という文言がそのまま残された。

この点に関して、私は3.11後一貫して、電源構成における原子力発電の比率はまず40%を目指すべきと言い続けてきた。そしてそのためには、直ちに原子力発電所の〝新増設・リプレース〟に向けて舵を切るべきだと主張している。

2030年の電力需要

ここに興味深いレポートがある。科学技術振興機構に設置された低炭素社会戦略センターは、2030年のIT関連だけでもその電力消費量が、1,480TWh/年(2016年のIT関連消費電力は41TWh、2020年の国内総消費電力は905TWh)になるという予測値を報告している。

仮に、これを全て太陽光発電で賄おうとすると、東京ドーム約25万個分の設置面積が必要になる。笑えないジョークというほかない。不安定で変動し、給電指令に応えられず、広大な土地を要する再エネではDX時代を乗り切れない。脱炭素を目指し、同時に急速な電力需要に応えるには原発に頼らざるを得ないのが現実である。

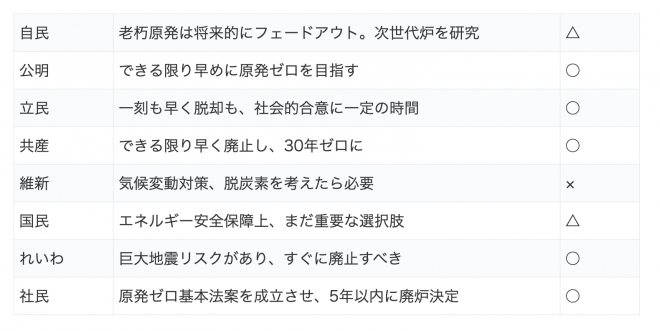

各党の原子力政策:公明党のくびき

各党の選挙公約に基づく原子力政策は表のようになる。これは、10月17日に都内で行われた気候危機を訴える10代の若者を中心とする団体であるFFF(Fridays for Future)の討論会で、「原発を廃止する予定はあるか。廃止の場合は何年を計画しているか。」に対する各党の政策担当者の回答をまとめたものである。

出典:東京新聞

自民、維新、国民以外は全ての党が積極的な脱原発に向かっている。自民党は消極的脱原発である。これには連立政権を組みながらも、〝できる限り早めに原発ゼロを目指す〟という公明党がくびきになっている。他党と比較してももっとも急進的な部類の脱原発政策である。このことによって、自民党は間接支配されていると言ってもよい。

今後加速していくDX時代に、日本が美しく、強く、成長する国となるためには、原子力発電所の新増設・リプレースは欠かせない。そのためには、自民党がこのくびきから解放され、自立の道を選ぶしかないのではないか。

関連記事

-

G7では態度表明せず トランプ政権はイタリアのG7サミットまでにはパリ協定に対する態度を決めると言われていたが、結論はG7後に持ち越されることになった。5月26-27日のG7タオルミーナサミットのコミュニケでは「米国は気

-

政府の審議会で発電コスト試算が示された。しかしとても分かりずらく、報道もトンチンカンだ。 以下、政府資料を読みといて再構成した結論を簡潔にお示ししよう。 2040年に電力を提供するための発電コストをまとめたのが図1だ。

-

原子力規制委員会が原発の新安全設置基準を設けるなど制度の再構築を行っています。福島原発事故が起こってしまった日本で原発の安全性を高める活動は評価されるものの、活断層だけを注視する規制の強化が検討されています。こうした部分だけに注目する取り組みは妥当なのでしょうか。

-

前回の記事で、①EUが実施しようとしている国境炭素税(CBAM)は、世界を敵に回す暴挙で、世界諸国によって潰されることになる、②このCBAMへの対応を理由に日本は排出量取引制度法案を今国会で審議しているが、経済自滅を招く

-

原子力発電の先行きについて、コストが問題になっています。その資金を供給する金融界に、原発に反対する市民グループが意見を表明するようになっています。国際環境NGOのA SEED JAPANで活動する土谷和之さんに「原発への投融資をどう考えるか?--市民から金融機関への働きかけ」を寄稿いただきました。反原発運動というと、過激さなどが注目されがちです。しかし冷静な市民運動は、原発をめぐる議論の深化へ役立つかもしれません。

-

7月25日付けのGPERに池田信夫所長の「地球温暖化を止めることができるのか」という論考が掲載されたが、筆者も多くの点で同感である。 今年の夏は実に暑い。「この猛暑は地球温暖化が原因だ。温暖化対策は待ったなしだ」という論

-

福島原子力事故を受けて、日本のエネルギー政策の見直しが進んでいます。それはどのような方向に進むべきか。前IEA事務局長であり、日本エネルギー経済研究所特別顧問である田中伸男氏に「日本のエネルギー政策見直しに思う」というコラムを寄稿いただきました。

-

福島第一原発事故後、日本のエネルギー事情は根本的に変わりました。その一つが安定供給です。これまではスイッチをつければ電気は自由に使えましたが、これからは電力の不足が原発の停止によって恒常化する可能性があります。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間