温暖化・環境問題、中国だけが悪いのか? — 生産肩代わりの検証を

中国の環境汚染が著しい。空気、水、温室効果ガスの排出などの点で、急速な工業化と緩い規制によって環境破壊が広がる。しかし正確な情報は国内外に伝えられず、都市部を中心に中国国民の健康被害が伝えられ、政情不安の一因になっているとされる。東シナ海の汚染、PM2・5(微小粒子状物質)などによる大気汚染、酸性雨による日本への影響が懸念されている。温室効果ガスについては、中国は2010年には米国を抜き、世界最大の温室効果ガス排出国になった。中国は全世界のCO2のうち、約25%(日本は約6%)を排出している。

中国の環境政策の失敗、また不透明性の残る対応は、当然批判されなければならない。しかし中国を責めても問題は解決しそうにない。現在の中国は、先進国の消費のためにその生産を国際分業の中で肩代わりしている面があるためだ。この「肩代わり」問題は途上国と先進国の間で、普遍的に起こっている問題でもある。

比較的データがそろい、実態正確に検証できる温室効果ガスのデータを使いながら、中国との関係、そして先進国と途上国の温暖化と環境問題の関係を考える。

貿易に体化したCO2

温室効果ガス規制を定めた京都議定書の定める国際制度では、先進国が温室効果ガスの削減義務を負う一方で、この議定書から脱退したアメリカや、開発途上国は義務を負わない形になっている。京都議定書体制が崩壊した現在でも、規制を拒否する途上国、そしてそれを求める先進国の間で対立が続いており、世界で統一的な規制はできそうにない。

先進国とそこにある企業は、途上国やそこにある企業を「CO2削減の負担をしない」と批判する。一方で途上国側は「これまでの先進国の排出が問題だ」と反発している。しかし対立だけでは問題は解決しない。また「どちらが悪い」と決められないのだ。

日本人の生活を振り返ってみよう。国産の工業製品や農作物だけで生活する人はいない。中国産の食料品や軽工業品に囲まれ、中国で作られたアメリカ企業アップル社、韓国企業サムスン社の情報デバイスを使う。一国だけに限定して、産業による環境負荷の低減を検討することは不可能なのだ。

興味深い資料がある。電力中央研究所が日本、アメリカ、イギリス、中国について、貿易財に体化したCO2の輸出入量を推計している。「体化」とは、肩代わりして他国が排出したCO2のことだ。(「貿易に体化したCO2排出量‐日本・中国・米国・英国の国際比較」星野優子 杉山大志 上野貴弘 電力中央研究所報告(Y08028))

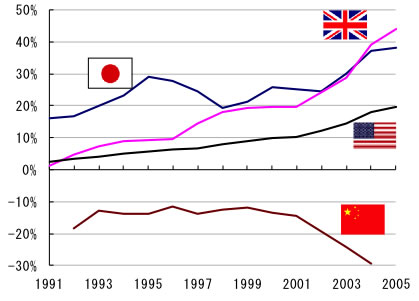

財の純輸入(輸入から輸出を引いたネットの輸入のこと)による排出量が国内のCO2排出量に占める割合(図表)について示した。

国内の排出量に対して2004年時点でイギリスが44%、日本が38%、アメリカが20%にもなった。同年時点で、中国の国内排出量のうち27%は輸出するために誘発されたものだった。

つまり、国内工業が空洞化したイギリスでは、自国の排出量に比べて約4割強のCO2排出を他国に肩代わりしてもらっている。一方で、「世界の工場」と呼ばれる中国は約3割の他国のCO2排出を引き受けている。先進国では最近になるほど、他国にCO2の排出を肩代わりしてもらうようになっている。一方で経済成長の続いた中国では、最近になるほど他国のCO2排出を引き受けた。

出典 「貿易に体化したCO2排出量‐日本・中国・米国・英国の国際比較」電力中央研究所研究報告(Y08028)

先進国の環境負荷を途上国が肩代わり

この調査では、産業別の検討を行ったところ、同様の傾向が確認されている。鉄鋼業については日本と中国は輸出に伴って国内のCO2排出が誘発された。対照的にイギリスとアメリカは同分野で輸入によって海外での排出を誘発した。繊維では、先進国が国内での排出量を上回る排出を海外で行い、中国は輸出のために多くの排出をしていた。

英米などでは製造業の衰退によって産業部門での国内排出量は抑制されているが、消費活動によって他国のCO2排出を誘発している。日本は他国の排出量を増やす一方で、製造業の強い「物作り」の国でもあるものの、それでも他国のCO2排出を誘発する効果の方がまさっているようだ。

世界経済の緊密化が強まっているために、国境ごとに区切ってCO2の抑制を考えることにあまり意味がなくなっている。おそらく他の環境負荷でも、同じように先進国は自国の消費分の環境負荷を、途上国に移転しているだろう。環境汚染の対策を考えるのに、一国だけでの解決は不可能になっているのだ。

「カーボンリケージ」で誰もが損をする前に

「カーボンリケージ」(Carbon Leakage)という日本ではなじみのない言葉が、温暖化政策を語る場合に世界では頻繁に登場する。これは生産の移転に伴って、先進国から途上国に温室効果ガスの排出が移ることだ。

例えば鉄鋼業界は世界的な合従連衡、そして中国の生産の急拡大と価格競争の激化が起こっている。日本を代表する鉄鋼メーカーの新日本製鉄の三村明夫会長(当時)が2010年にあるシンポジウムで次のように話していた。「私たちは日本の会社で、日本に投資をしたい。しかし収益性や規制、税制などビジネスのしやすさで、国にとらわれずに投資を考えなければならない。CO2の過剰な規制が続けば、日本以外のところに工場を建設しなければならなくなる」。

1970年代まで「鉄は国家なり」という言葉があり、新日鉄は日本を代表する企業であると同時に国を背負う公益を担っていた。そうした立場の企業もグローバルな競争で、国を離れて経営を考えなければならなくなっていた。三村氏の考えは多くの日本企業に共通するものであるし、そのように企業がルールに基づいて利益を追求する態度は、非難される行動ではない。

日本のように賃金などで高コストになった物作りの国は、産業が低賃金の途上国に移転しやすくなる。こうした産業移転によるCO2の漏れを「リケージ」(漏れ)と言う。今はCO2の削減対策で、先進国に規制が加わり、途上国に規制がないという状況になっているので、移転が加速する可能性がある。

産業移転が国家間で起こることは仕方のないことだ。しかしそのスピードが急速すぎれば、問題が生じる。産業が無くなった国には雇用問題などが産まれる。移転先の国では、生産に伴う物資の価格上昇、環境負荷の増大のなどの問題が深刻になる。今の日本、そして中国で起こっていることだ。電中研の研究は、こうしたカーボンリケージが起こっても、おそらく世界全体のCO2排出は減らないことを示している。

「批判合戦」ではなく、解決のための現状認識を

途上国が先進国のCO2の排出について生産活動を通じて肩代わりしているという事実は、これまでの温暖化対策をめぐる議論では、国際交渉でも、各国政府の政策でもそれほど考慮されてこなかった。その国の消費による環境負荷を他国がどの程度肩代わりしているのか、正確に計測するのが困難であるためであろう。

この分野での検証は、筆者の調べる限り、広く行われていない。温室効果ガスの各国の研究をレビューしたICPP(国連・気候変動に関する政府間パネル)のリポートにも言及されていなかった。かりに関心が向けば、各国ごとに違う規制の無意味さ、さらに無駄なカーボンリケージの抑制などの議論に発展するかもしれない。

現在は、先進国と途上国の対立が温暖化、環境問題で起こっている。どの国でも起こるのが、世論による自国と他国の産業界へのCO2規制への要請と、他国のCO2増かへの環境破壊の批判であった。しかし先進国での過剰規制は、産業が国外に逃れる「カーボンリケージ」を産むことになる。だからといって途上国に先進国並みの負担のかかる規制を求めても、おそらく受け入れられないはずだ。

そうしたCO2の規制づくりと国際交渉の行き詰まりを乗り越えるためには、先進国の温室効果ガスの排出を途上国が負担しているという、当たり前だが、なかなか強調されない事実を確認することが必要でははないだろうか。

これは他の環境問題でも当てはまるだろう。国境を越えた環境問題では、規制の緩い他国への批判が起こりやすい。また規制の厳しい国からそうでない国への産業移転の動きが生じてしまう。特に中国は、環境問題で批判が高まる。確かに中国が非難されるべき正当な批判は多い。

しかし批判だけでは問題は解決しない。特に「世界の工場」と言われる中国の環境負荷は、先進国の肩代わりという面がある。問題解決は難しそうだが、世界の産業活動の一体化という現実を把握した上で、途上国と先進国が妥協できる適切な環境規制を、協調に基づいて模索しなければならない。

参考文献

『気分のエコでは救えない!–データから考える地球温暖化』第三章、杉山大志、星野優子、石井孝明、日刊工業新聞社、2011年。

(2013年6月17日掲載)

関連記事

-

2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震直後の誘発地震で、それまでに考慮されていなかった断層に地表地震断層を生じたことから、翌年、国は既設原子力発電所の敷地内破砕帯を対象に活動性の有無に関するレヴューを行なった。

-

経済産業省において「エネルギー情勢懇談会」の提言が4月13日にまとめられた。現在政府が策定した長期のエネルギー政策としては、2014年に策定したエネルギー基本計画があり、ここでは主として2030年のエネルギーミックス目標

-

政府は停止中の大飯原発3号機、4号機の再稼動を6月16日に決めた。しかし再稼動をしても、エネルギーと原発をめぐる解決しなければならない問題は山積している。

-

原子力規制委員会が安全の認定を厳しくしている。もし仮に活断層が存在し、それによって原発の運用上危険があるならば、いくつかの原子炉の廃炉は検討することになるだろう。しかし敦賀2号機については、運営事業者の日本原電は活断層ではないと主張している。本当に科学的に妥当なのか、慎重に審査すべきではないだろうか。また今の政治状況では難しいかもしれないが、これを機会に古い原発を新しいものにするリプレイスを考えてもよいだろう。安全で効率の高い運用のためだ。

-

高速増殖炉(FBR)「もんじゅ」に対して、原子力規制委員会が「運営主体を変更して業務を見直せ」という勧告を出し、崖っぷちに立たされている。今のところ現在の日本原子力研究開発機構(JAEA)に代わる受け皿は見当たらず、メディアからは廃炉にすべきだという意見も出ている。

-

注目されてきたのがカーボンプライシング(Carbon Pricing)である。カーボンプライシングとは炭素(CO2)の排出に価格付けを行うことで、企業などにCO2排出を「費用」と認識させ、費用削減のインセンティブを通じて、CO2排出抑制への取り組みを促すことを狙ったものである。

-

1954年のビキニ環礁での米国の水爆実験 【GEPR編集部】 日本の内外から、日本の保有するプルトニウムへの懸念が出ています。ところが専門家によると、これで核兵器はつくれないとのこと。その趣旨の論考です。 しかし現実の国

-

原油価格は年末に向けて1バレル=60ドルを目指すだろう。ただし、そのハードルは決して低くはないと考えている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間