原子力発電の国有化は有り得るか(デメリットは何か)

GEPRフェロー 諸葛宗男

はじめに

本稿は原子力発電の国有化があり得るのかどうかを考える。国有化のメリットについては前報(2018.5.14付GEPR)で述べた。デメリットは国鉄や電電公社の経験で広く国民に知られているが、本稿でおさらいをする。問題はそれを承知しながら、なぜ国営化を検討するのかという理由と国営化のマイナス面を如何に抑えるかである。国営化を考える最大の理由は事故処理費用が莫大だということである。福島第一事故の処理費用は約22兆円と言われている。いくら安全対策を強化しても事故の可能性はゼロにはならない。だから事故処理費用は考えておかねばならない。将来起きる事故は福島事故より影響は小さくなるだろうが、半分としても11兆円にもなる。エネルギー確保は日本の経済発展に不可欠だという事を考慮すると、そのリスクを覚悟することはやむを得ないだろうが、民間企業がそのリスクを覚悟するのは荷が重い。それが国営化を考える理由である。もう一つは使用済燃料の最終処分場問題である。安全になるまでの管理期間が100万年と極めて長いのが国営化を考えた理由である。

国営化の第一のデメリットは独自の経営判断が出来なくなること

原子力発電所が国営化された場合、所有者が政府になる。したがって人事異動は政府主導で決められることになる。35基の原子力発電所を統括するのはこれまで10人の社長だったが、国営化後はそれが1人になる。トップの社長が経営判断を下すことになるが、当然政府の方針に沿ったものになる。これまでのような独自の経営判断は出来なくなる。それが第一のデメリットであろう。

第二のデメリットはモラルハザード

第二のデメリットは過去の国営企業の多くの社員が陥ったモラルハザードである。すなわち、社員の働く意欲が失われる問題である。昔の国鉄を思い浮かべればどんな事態になるのかが解る。モラルハザードに陥った社員が働く企業は、経営の改善が停止し業績が低下する。原子力施設の場合は品質低下で故障が増えることが懸念される。それはとりもなおさず競争力の高い海外企業の業績からの遅れを挽回できないことになる。

海外の原発はどうしているか?

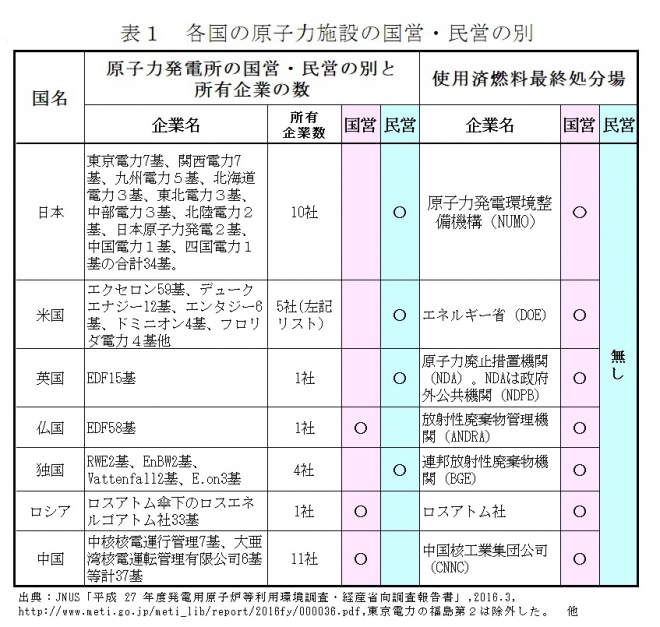

世界各国の原子力施設を俯瞰すると表1のとおりである。原子力発電所が民営されているのは日本、米国、英国と独国の西側4ヵ国で仏国、ロシア、中国の3国は国営である。英国も運転中の15基は仏国の国営企業EDFが経営しているから完全民営とは言えないのかも知れない。最終処分場は集約化の効果が大きいため、どの国も国営である。費用は発電が民間の国は発電会社が負担している。英国のEDFはNDAの処分場ではなく、ANDRAの処分場を利用する可能性も否定できない。中国は表1では運転企業が11社に細分化されているが、補修部品の調達などの合理化やリスク情報の共有化を目的に、今後集約化される可能性もある。

国営企業の会社規模

日本の原子力発電所の所有企業は所有している原子力発電所の数が少ない。以前、電力会社の規模が小さく、主有している発電所の数が少なかった米国はその後M&Aで集約化が進み、エクセロン社はフランスのEDF社の58基を抜いて59基もの原子力発電所を持ち世界最多になっている。日本の原子力発電所の勤務者は約12,000人[注1]と見られるが、この他に本社部門が約5,000人(工場統括、企画部門、技術統括部門、燃料調達部門、許認可部門、開発部門、廃炉管理部門等を想定)併せて計17,000人になる。国家公務員は人数641,000人だから、その2.6%である。

国営化のマイナス面を抑える方法として英国のNDAは一考の価値あり

英国では軍事利用のこともあり、原子力施設を国営化で拡大してきたが、日本の国鉄と同様、巨大化・非効率化したため、その後民営化して、大幅にスリム化してきた。ところが、21世紀に入りデコミは国が責任を負うべきとの世論に押され、2005年、元々国の所有だった原子力施設を再度国営化した。国の責任明確化のためである。それが英国原子力廃止措置機関(NDA; Nuclear Decommissioning Authority)なのである。NDAは国営化のマイナス面を抑えるための方策として3階建ての組織にしている。最上階の3階は国であるが、2階に当る原子力施設経営はPBO[注2]と名付ける民間企業に委ねる。PBOは入札で決めるのである。そして1階に相当する原子力施設そのものはそれまで運転していた企業をSLC[注3]と名付ける地域会社として存続させることとしている。国-PBO-SLCという3階建て構造にしているのである。

このNDA方式を我が国に導入するのも一案である。最終責任は政府が負うが、1階部分の各原子力発電所はSLCとして現状の原子力発電所をそのまま存続させる。2階部分の経営機能は原子力発電に精通した民間企業に競争入札で経営を任せPBOとする。3階の政府は原子力の専門知識を持たず、2階のPBOが所定の経営をしているかどうかを監視するだけで良い。もしPBOが所定の経営目標を達成出来なければ再入札して変更すればよい。こうすれば国有会社のNDAは最小限の人数に抑えられ、実質的経営はPBOが行う体制となる。

[注1] 電事連「原子力技術・人材の維持について」,総合資源エネルギー調査会原子力小委員会第4回会合資料4-1,p.4,2014.8.7

[注2] Parent Body Organizationの略

[注3] Site License Companyの略

関連記事

-

筆者は数年前から「炭素クレジット・カーボンオフセットは本質的にグリーンウォッシュ」と主張してきました。具体的な問題点についてはこちらの動画で整理していますのでぜひご覧ください。 さて、ここ半年ほどESGコンサルや金融機関

-

7月17日のウォール・ストリート・ジャーナルに「西側諸国の気候政策の大失敗―ユートピア的なエネルギーの夢想が経済と安全保障上のダメージをもたらしているー」という社説を掲載した。筆者が日頃考え、問題提起していることと非常に

-

3月11日の大津波により冷却機能を喪失し核燃料が一部溶解した福島第一原子力発電所事故は、格納容器の外部での水素爆発により、主として放射性の気体を放出し、福島県と近隣を汚染させた。 しかし、この核事象の災害レベルは、当初より、核反応が暴走したチェルノブイリ事故と比べて小さな規模であることが、次の三つの事実から明らかであった。 1)巨大地震S波が到達する前にP波検知で核分裂連鎖反応を全停止させていた、 2)運転員らに急性放射線障害による死亡者がいない、 3)軽水炉のため黒鉛火災による汚染拡大は無かった。チェルノブイリでは、原子炉全体が崩壊し、高熱で、周囲のコンクリ―ト、ウラン燃料、鋼鉄の融け混ざった塊となってしまった。これが原子炉の“メルトダウン”である。

-

「福島第一原発事故の放射線被曝は、即座の健康被害を引き起こさなかった。そして将来に渡って一般市民、原発事故作業員の大半の健康に影響をおよぼす可能性はほとんどないだろう」。

-

一枚岩ではない世界システム 2022年2月24日からのロシアによるウクライナへの侵略を糾弾する国連の諸会議で示されたように、世界システムは一枚岩ではない。国家として依拠するイデオロギーや貿易の実情それに経済支援の現状を考

-

菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている。 そして、「

-

日本は数多くの国と原子力協定を結んでいるが、そのうちで日米原子力協定は歴史も古く、かつ最も重要な協定である。日本の原子力開発は、黎明期から米国との協力を通じて進められ、日米協定はその枠組みを設けるものであった。

-

進次郎米(備蓄米)がようやく出回り始めたようである。 しかし、これは焼け石に水。進次郎米は大人気で、売り切れ続出だが長期的な米価の引き下げにはなんの役にも立たない。JA全農を敵視するような風潮にあるが、それに基づく改革は

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間