ウクライナ侵攻後の「パリ協定」の行方

2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻は、様々な面で世界を一変させる衝撃をもたらしているが、その中の一つに、気候変動対策の世界的な取り組みを規定するパリ協定への悪影響への懸念がある。

dinn/iStock

人類が抱える長期の課題である気候変動問題が、目の前で多くの人が亡くなっている戦争行為と、大量の難民発生といった悲惨な光景の前でいささか霞んでしまうことはやむを得ないことだとしても、気候変動問題を人類最大の危機的課題と考える人たちにとっては、必ずしもそう思えないようである。

米国バイデン政権で気候変動に関する大統領特使を務めるジョン・ケリー氏は、ロシアのウクライナ侵略が始まった後、「戦争でCO2が沢山出る。戦争で温暖化対策がおろそかになることが心配だ。自分はプーチンが気候変動対策の取り組みに協力し続けてくれると期待している」と発言して、米国内では保守派議員等から冷笑されているという。

ただこの発言には大きな示唆がある。

気候変動問題の本質

気候変動問題は、人類の活動により排出され続けている温室効果ガスの累積により、大気中濃度が高まっていくことで長期の温暖化をもたらすという問題であり、大気という地球の共通空間において、温室浄化ガスの発生が、どの地域や国に由来するかにかかわらず、地球の気候に影響をもたらす。

よく言われてきたように、日本で巨額のコストや労力をかけてCO2排出を100万トン削減できたとしても、お隣の中国や、遠く地球の反対側のブラジルで100万トン排出が増えれば、気候への影響は相殺されてしまう。

これが、一般的な公害問題と気候変動問題の大きな違いなのである。限定的な地域における汚染物質を抑えることで対処して地域環境が目に見えて改善できる、一般的な環境汚染問題と、地域性のないグローバルな気候変動問題は、本質的に違う性質の環境問題なのである。

京都議定書とパリ協定

90年代に合意され、2020年までの世界の気候変動対策の枠組みであった京都議定書が、先進国にのみ温室効果ガス削減義務がかけられ、途上国は不問とされていた中、中国をはじめとした途上国のその後の急速な経済発展で、結果的に大幅な排出増をもたらし、世界全体の排出量は増加を続けた。

その限界を露呈した反省から、2015年に合意された「パリ協定」では、先進国・途上国を問わず、加盟国のすべてが排出削減目標を掲げ、相互に検証、協力しながら世界全体の排出削減を進めるという「集団的解決(Collective Solution)」を担保したのである。

2020年から実施期間に入ったパリ協定では、190か国余りの締約国、つまり世界のほとんどすべての国・地域が、強度や時間の差はあれ、同じ温室効果ガス排出削減にむけて目標を掲げて努力するということでスタートを切っている。

そこでは、自国が努力しコストをかけて削減活動を行うと同時に、他国も(強度の差こそあれ)同様にコストや手間をかけて相応の削減活動を行うことで、せっかくの自国の削減を無駄にしない(つまりタダ乗りされない)という、暗黙の信頼関係がその有効性の前提となっている。

そうした信頼がなければ、自国民が例えば高い脱炭素エネルギーや低炭素商品を購入して、高いカーボンプライスを負担しながらCO2削減に貢献しても、その削減効果は世界全体に広く薄く共有されてしまい、気温上昇の抑制効果という直接的な便益を感じることはできない。他国の人たちも同様の貢献をしてくれないと困るのである。

つまりパリ協定は、世界が連帯し、人類が一丸となって気候変動対策という同じ方向に進んでいくということを暗黙の前提とした「集団的解決(Collective Solution)」の枠組みなのであり、冷戦が終わり、そうしたことが期待できるようになった20世紀の終わり以降の、大きな戦争のない平和な世界の産物だったのである。

ウクライナ危機がパリ協定に与える影響

そこに今回のウクライナ危機が勃発した。これは明らかに大規模な戦争状態であり、今世界は新たな冷戦の入り口にいるのではないかとの危惧すら持ち上がってきている。世界が東西2陣営に分断され、独自の経済圏を打ち立て対立した冷戦のような状況が再来するかどうかは予断を許さないが、世界の連帯と強調にひびが入ったことは確かだろう。それがパリ協定にどのような影響をもたらす可能性があるかについて、いくつかの視点を提供してみたい。

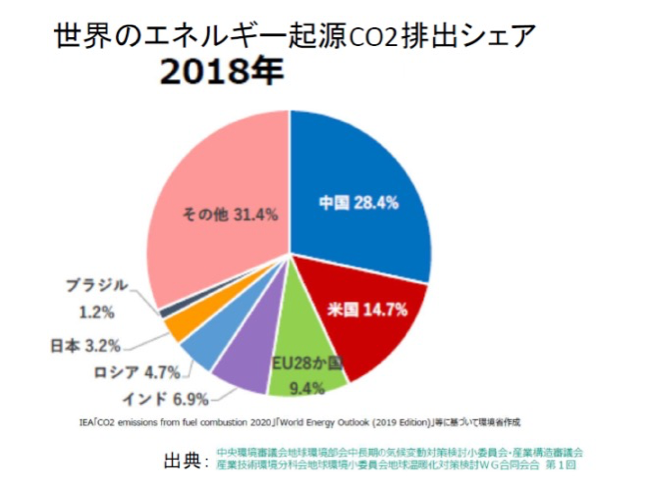

まず事実として、ロシアは世界第4位の温室効果ガス排出国である。図に示すようにロシアのエネルギー起源CO2の排出シェアは約5%となっており、パリ協定の重要な締約国の一つでもある。それがパリ協定を主導してきた欧州や米国と厳しく対立する構図は、パリ協定が前提とする連帯と協調に深刻なひびをもたらすことは、先に挙げたケリー大統領特使の発言を待つまでもない問題である。

加えてロシアは、化石燃料の中で温室効果ガス排出が少なく、比較的クリーンとされてきた天然ガス生産の世界シェア16.6%を占める世界第二の生産国であり、輸出市場でのシェアで見ると約40%を占める世界最大の輸出国である。

この輸出が厳しい制裁によって滞れば、北米、中東等での天然ガス増産によって代替されていくにしても、インフラ整備には時間がかかり、当面代替する化石燃料は、よりCO2排出が大きいものの既存インフラの整った石油と石炭の増産に頼らざるを得ない(再生可能エネルギーで代替すればよいと主張する向きもあるが、世界のエネルギー供給の約8割は依然として化石燃料とそれを前提としたインフラによって支えられている現実を考えると、短期的な解決策にはなりえない)。

より深刻な世界の分断

さらに潜在的に深刻な問題は、より構造的な世界の分断リスクである。日本での報道を見ていると、世界は反ロシアで団結しており、ロシアだけが孤立しているかのように思われがちだが、3月3日の国連総会特別会合におけるロシア非難決議では、日米欧を含む141か国が賛成票を投じたものの、ロシア、ベラルーシなど5か国が反対に回り、さらに中国、インドなど35か国が棄権している。

さらに戦闘が激化して深刻度が増した3月25日に行われた、同じ国連総会でのウクライナの人道状況改善を求める決議でも、賛成140か国、反対5か国、棄権38か国となっている。ちなみに2015年12月のCOP21におけるパリ協定の採択決議では、国連参加国ほぼ全ての195か国が賛成している。

140か国余り、国連加盟国の7割強がロシアを非難しているということは事実だが、棄権に回った35か国中、人口の多い中国、インド、パキスタン、バングラデシュなど上位12か国の人口を足し合わせただけで、世界の人口76.7億人の過半に達してしまう。いわば世界の人々の半分以上は、必ずしもロシアを非難する側に与していないということになる。

背景はさまざまなので、これがかつての冷戦時代のような世界の分断に繋がるわけではないだろうが、こうした国々の中には天然ガスや石油といった資源の供給でロシアに依存している国もあり、対ロシア制裁で世界が一枚岩でないことは明らかだろう。

これが、世界が一丸となってお互いに他国の貢献を信頼し、石油、石炭、天然ガスといった化石エネルギーの使用を抑え、脱炭素化を目指すという、まさに始動したばかりの「パリ協定」の行く末に、大きな不安を投げかけることになるかもしれないという懸念は、持っておいた方が良いように思われる。

関連記事

-

ニューヨークタイムズとシエナ大学による世論調査(7月5日から7日に実施)で、「いま米国が直面している最も重要な問題は?」との問いに、気候変動と答えたのは僅か1%だった。 上位は経済(20%)、インフレ(15%)、政治の分

-

内閣府のエネルギー・環境会議は9月18日、「革新的エネルギー・環境戦略」を決定する予定です。2030年代までに原発ゼロを目指すなど、長期のエネルギー政策の方針を決めました。これについては実現可能性などの点で批判が広がっています。

-

途上国からの要求は年間1兆ドル(140兆円!)に跳ね上がった。 全部先進国が撒いた種だ。 ここのところ先進国の代表は何を言ってきたか。以下のバイデン大統領のCOP27でのスピーチが典型的なので紹介しよう: 米国では、西部

-

以下の記事もまったく日本語で報道されません。 Fintech firm Aspiration Partners’ co-founder pleads guilty to defrauding investor

-

2025年5月2日、ゴールデンウィークの最中、秋田市内の風力発電所でブレード(羽根)が折れ、一部が落下して近くを歩いていた男性に直撃し、死亡するという痛ましい事故が発生した。これを受け、他の風力事業者は自社設備に問題がな

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑨:それは本当にCO2のせいですか) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発

-

明るいニュースは米国から:大学に新設されるマイクロリアクター 最近届いた明るいニュースでは、米国の大学構内に研究用のマイクロ原子炉が新設されるという。 今年4月2日に、米国のナノ・ニュークリア・エナジー(NANO Nuc

-

チェルノブイリ原発事故によって放射性物質が北半球に拡散し、北欧のスウェーデンにもそれらが降下して放射能汚染が発生した。同国の土壌の事故直後の汚染状況の推計では、一番汚染された地域で1平方メートル当たり40?70ベクレル程度の汚染だった。福島第一原発事故では、福島県の中通り、浜通り地区では、同程度の汚染の場所が多かった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間