再エネ賦課金の徴収を直ちに廃止すべきだ

Yusuke Ide/iStock

はじめに

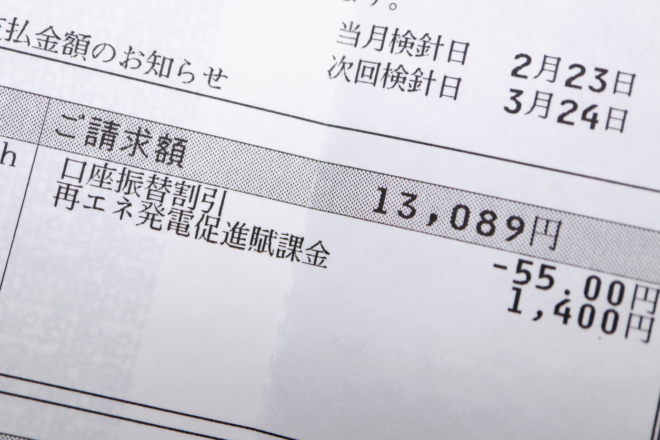

国は、CO2排出削減を目的として、再生可能エネルギー(太陽光、風力、他)の普及促進のためFIT制度(固定価格買取制度(※))を導入し、その財源を確保するために2012年から電力料金に再エネ賦課金を組み込んで電力消費者から資金を徴収し続けてきた。2021年までに徴収された賦課金の総額は16.3兆円に達しており、これは国民(0歳児までも含む)一人当たり13万円を支払ってきたことを意味する。

※FIT制度=通常の電力料金より高い価格で再エネ電力を買い取ることで再エネ事業者を補助し、その逆ザヤによって電力会社に発生する損失分を電力料金に上乗せして国民から徴収し、補充する制度。通常、電力料金徴収票の再エネ賦課金欄(朱記)に金額が表記されている。

資源エネルギー庁資料より

この賦課金は、再エネ発電設備を建設して電力を電力会社に売り込める個人や新電力事業者に支払われ、結果として2021年までに既に、太陽光発電6000万kW、風力発電500万kWの設備が建設されて、日本の発電設備総量(2億6000万kW)の25%を占めるまでになっている(ちなみに、その太陽光・風力が発電した電力の割合は、2021年で10.2%しかない)。

問題点はなにか?

上記のように、国民は、FIT制度で奨励された再エネの拡充によって日本のCO2排出が削減でき、京都議定書やパリ協定(COP26)で約束したCO2削減目標が実現できると期待して(信じ込まされて)、これまで延々と再エネ賦課金を支払ってきた。

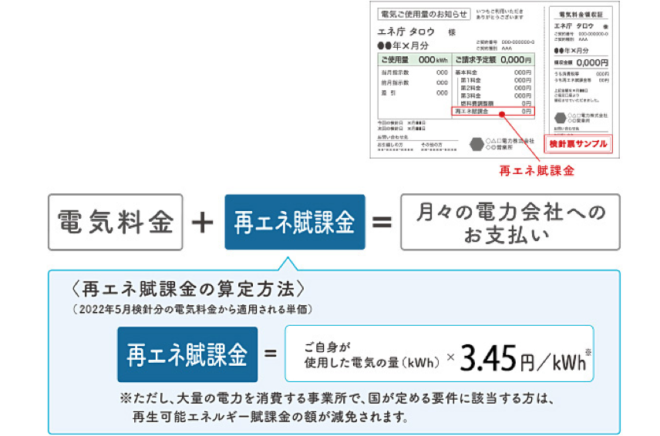

しかるに、日本のCO2排出量は、1990年(京都議定書の基準年、再エネゼロの時代)の11億6000万トンが2019年の11億1000万トンに減っただけで、たった4%しか削減できていない。

これは、効果の挙がらない政策を餌にして多数の消費者から資金を詐取してきたと言うべき状況ではないか?

出典:温室効果ガスインベントリオフィス

(注)2020年は新型コロナの影響で産業活動が低下したため、CO2排出も急減している。従って本文中では2019年の数字を使用する。

さらには、FIT制度で多大な資金を補助して再エネの大量建設を奨励しておきながら、冬場には政府が節電要請を出して電力使用量を抑えないと停電の危機にあるという。これは明らかに再エネ偏重というエネルギー政策の失敗であり、失政の負担を国民に付け回しているとしか考えられない。

詐取されたも同然の資金の返還要求は現実的に難しいとしても、今後の追加的な詐取を抑えるために再エネ賦課金の新規徴収を直ちに廃止させることが重要である。

閣僚あるいは元閣僚の有力議員の中には、「再エネ100%でやっていける」「原子力なしで脱炭素化できる」などと言っている方たちがいるが、その方たちは現在のエネルギー逼迫状態やCO2排出量の削減が進まない状況を見ても、詐取同然の多額の再エネ賦課金を徴収し続けていることへの責任を感じないのであろうか。それとも、再エネ賦課金制度は民主党政権が制定したことだから自分達には責任がないと言い逃れるつもりなのだろうか。

まとめ

以上述べてきたように、ここ10年以上続けられてきた再エネ賦課金制度は、CO2削減に実効を挙げていないと同時に、エネルギー政策の失敗をもたらし、失政挽回策として節電要請を発せざるを得ない状況を生んできた。

政府は、再エネ賦課金の徴収を直ちに廃止し、それによって国民の負担軽減を実現した上で、新たなエネルギー政策への協力を依頼するべきである。

関連記事

-

報道にもあったが、核融合開発のロードマップが前倒しされたことは喜ばしい。 だが残念ながら、いま一つ腰が引けている。政府による原型炉建設へのコミットメントが足りない。 核融合開発は、いま「実験炉」段階にあり、今後2兆円をか

-

COP26において1.5℃目標、2050年カーボンニュートラルに向けて強い政治的メッセージをまとめあげた英国であるが、お膝元は必ずしも盤石ではない。 欧州を直撃しているエネルギー危機は英国にも深刻な影響を与えている。来春

-

1月9日放映のNHKスペシャル「2030 未来への分岐点 暴走する温暖化 “脱炭素”への挑戦」は「温暖化で既に災害が激甚化した」と報道した。前回、これは過去の観測データを無視した明白な誤りであることを指摘した。 一方で、

-

福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の流出により、食品の放射能汚染がにわかにクローズアップされている。事故から10日あまりたった3月23日に、東京都葛飾区にある金町浄水場で1kgあたり210ベクレルの放射性ヨウ素が検出されたことが公になるや、首都圏のスーパーマーケットに置いてあったミネラルウォーターがあっという間に売り切れる事態に発展した。

-

頭の悪い地方紙は、いまだに「原発新増設」がエネ基の争点だと思っているようだが、そんな時代はとっくに終わった。 311の原発事故がまるでなかったかのようである。 【原発推進派を集めて「エネルギー基本計画」議論スタート 「関

-

カナダが熱波に見舞われていて、熱海では豪雨で土砂災害が起きた。さっそく地球温暖化のせいにするコメンテーターや自称有識者が溢れている。 けれども地球の気温はだいだい20年前の水準に戻ったままだ。 図は人工衛星による地球の大

-

福島第一原発の南方20キロにある楢葉町に出されていた避難指示が9月5日午前0時に解除することが原子力災害現地対策本部から発表された。楢葉町は自宅のある富岡町の隣町で、私にも帰還の希望が見えてきた。

-

11月1日にエネルギーフォーラムへ掲載された杉山大志氏のコラムで、以下の指摘がありました。 G7(主要7カ国)貿易相会合が10月22日に開かれて、「サプライチェーンから強制労働を排除する」という声明が発表された。名指しは

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間