原発再稼働で電気代もCO2も下がる

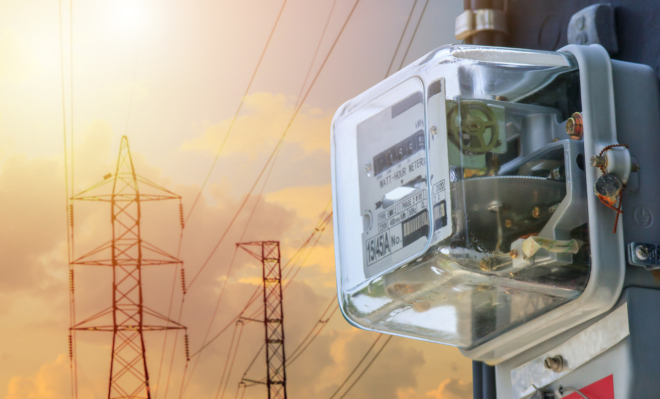

Kwangmoozaa

杉山大志氏の2023年2月4日付アゴラ記事で、電力会社別の原子力比率と電気料金の相関が出ていました。原子力比率の高い九州電力、関西電力の電気料金が相対的に抑えられているとのことです。

この記事を読みながら、その一週間前に環境省が最新の電気事業者別CO2排出係数を公表していたところだったので思いつきました。記事に出ていた電力会社別の原子力比率、電気料金の表にCO2排出係数を追加してみました(表1)。

|

電力会社 |

原子力比率 (2021年度) |

電気料金 (2023年6月) |

CO2排出係数 (2021年度) |

| 北海道 | 9,899円 | 0.537 kg-CO2/kWh | |

| 東北 | 9,462円 | 0.488 kg-CO2/kWh | |

| 東京 | 9,917円 | 0.457 kg-CO2/kWh | |

| 北陸 | 7,488円 | 0.388 kg-CO2/kWh | |

| 中部 | 7,369円 | 0.489 kg-CO2/kWh | |

| 関西 | 5,677円 | 0.311 kg-CO2/kWh | |

| 中国 | 8,608円 | 0.545 kg-CO2/kWh | |

| 四国 | 8,300円 | 0.533 kg-CO2/kWh | |

| 九州 | 5,526円 | 0.392 kg-CO2/kWh | |

| 沖縄 | 10,500円 | 0.707 kg-CO2/kWh |

表1 電力10社の原子力比率、電気料金、CO2排出係数

原子力比率は各社ウェブサイト(表内にリンク)、電気料金は杉山氏記事、CO2排出係数は環境省報道発表を参照

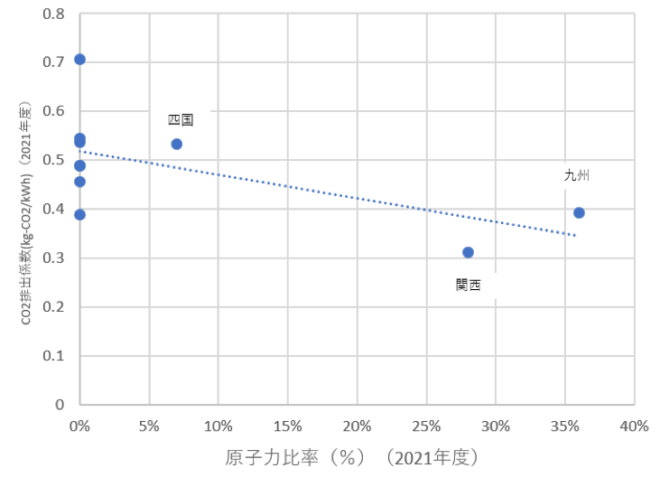

続いて、アゴラ記事と同様に散布図で原子力比率とCO2排出係数の相関を見てみます(図1)。

図1 電力10社の原子力比率とCO2排出係数

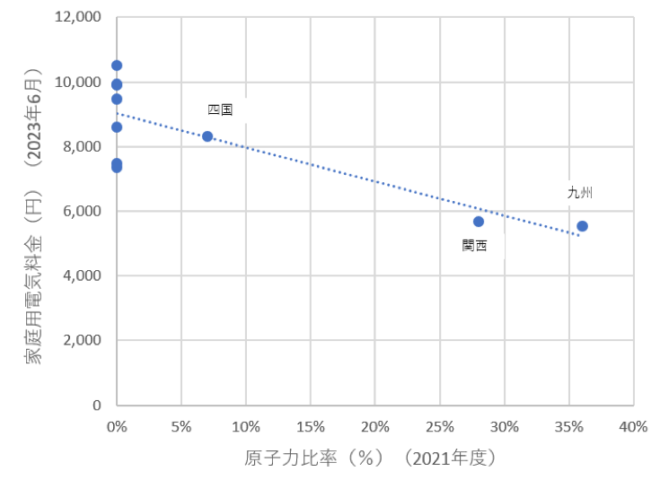

参考までに、図1とスケールを合わせた電気料金との比較も示します(図2)。内容は杉山氏作成のグラフと全く同じものです。

図2 電力10社の原子力比率と電気料金

何をいまさらと言われそうですが、原子力比率が上がれば電気料金とともにCO2排出係数も下がることが確認できました。しかしながら、表1の通り現状では原発再稼働が進んでいません。発電余力があるのに動かさないのは宝の持ち腐れです。

冒頭のアゴラ記事で杉山氏はこう指摘しています。

いまの電気代高騰は、反原発、再エネ推進、脱炭素といった、「エコな」政策のせいだ。(太字は筆者)

また、同記事を解説している動画の講演資料には、電気代を安くするための方策として、①原子力再稼働・新増設、②再エネ最優先を止める、③石炭・天然ガス(LNG)開発に投資、長期契約、があげられています。

筆者も2022年10月10日付アゴラ記事で同様の指摘をしていました。

こんな実効性の伴わない施策ではなく、①再エネ賦課金の廃止、②石炭火力のフル稼働、③原発再稼働を大至急で進めるべきです。

政府がやるべきことは国民や企業に節電をお願いすることではなく、日常生活や産業のために必要な電力量を確保することではないでしょうか。余力はあるし、これなら電気代も下がるためすべての国民と企業が恩恵にあずかれます。

当時から着手していればと思わずにはいられません。電気代高騰で国民全体(特に生活弱者)が困窮し、企業(特に中小企業)は利益を圧迫されています。家庭でも工場や店舗でも、省エネ活動は0.1%や0.2%など小さな節電効果を積み上げていきますが、図1、図2を見る限り原発再稼働だけでも一気に数%や10%を超えるレベルで電気代、CO2排出係数の低減効果がありそうです。

■

関連記事

-

ペロブスカイト太陽電池は「軽くて曲がる太陽光パネル」として脚光を浴びてきた。技術開発は進んでおり、研究室レベルではセルの変換効率は26.7%に達したと報告された。シリコン型太陽電池と層を重ねたタンデム型では28.6%にも

-

政府の審議会で発電コスト試算が示された。しかしとても分かりずらく、報道もトンチンカンだ。 以下、政府資料を読みといて再構成した結論を簡潔にお示ししよう。 2040年に電力を提供するための発電コストをまとめたのが図1だ。

-

過激派組織IS=イスラミックステートは、なぜ活動を続けられるのか。今月のパリでのテロ事件、先月のロシア旅客機の爆破、そして中東の支配地域での残虐行為など、異常な行動が広がるのを見て、誰もが不思議に思うだろう。その背景には潤沢な石油による資金獲得がある。

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 最近流れたニュース「MITが核融合発電所に必要となる「超伝導電磁石の磁場強度」で世界記録を更新したと報告」を読んで、核融合の実現が近いと思った方も多いかと思うが、どっこい、そん

-

産業革命以降の産業・経済の急速な発展とともに、18世紀初めには約6億人だった世界の人口は、現在72億人まで増加している。この間の化石燃料を中心としたエネルギーの大量消費は、人類に生活の利便さ、快適さ、ゆとりをもたらしたが、同時に、大気汚染、温暖化等の地球規模での環境問題を引き起こし、今やまさに全世界で取り組むべき大きな問題となっている。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 地球温暖化というと「猛暑で熱中症が増える」ということばか

-

村上さんが委員を務める「大阪府市エネルギー戦略会議」の提案で、関西電力が今年の夏の節電期間にこの取引を行います。これまでの電力供給では、余分に電力を作って供給の変動に備えていました。ところが福島の原発事故の影響で原発が動かせなくなり、供給が潤沢に行えなくなりました。

-

この連載でもたびたび引用してきたが、米国共和党は、気候危機など存在しないことを知っている。 共和党支持者が信頼しているメディアはウオールストリートジャーナルWSJ、ブライトバートBreitbart、フォックスニュースFo

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間