縄文時代は北極圏にブリがいてサンゴ礁もあった

日本でも縄文時代は今より暖かかったけれども、貝塚で出土する骨を見ている限り、食べている魚の種類は今とそれほど変わらなかったようだ。

けれども北極圏ではもっと極端に暖かくて、なんとブリや造礁サンゴまであったという。現在では、ブリといえば温帯から熱帯にかけての魚だし、造礁サンゴは千葉県館山あたりが日本の太平洋側での北限だ。

科学的手法の進歩で、この発見があった(解説記事)。これまでは、洞穴や貝塚で出土した魚の骨の形から魚種を判断していた。そうすると、粉々になった骨からは何の魚か分からなかった。ところがそのDNAを分析することによって、多くの魚が同定できるようになった。同様にして動物も多くが同定できるようになった。

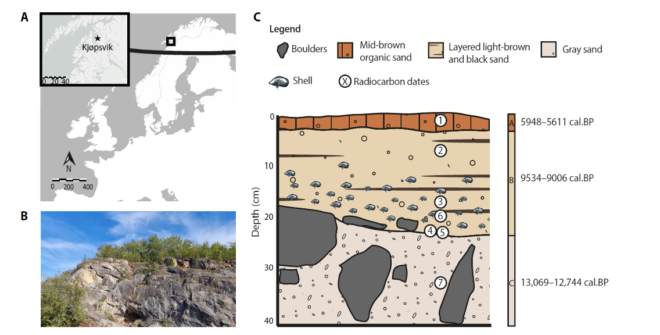

新しい論文(Boilard et al, 2024)によると、北緯82度にあるノルウェイ北部の洞穴のDNAを分析したところ、ブリ、造礁サンゴ、カブトガニに加えて、ヤマネコ、イエネコ、イヌ(ないしオオカミ。遺伝的には同じなので区別できない)、ヒグマ、アヒル、カモメ、カエルなどが確認されたという。

このうちのいくつかは、これまで知られていた生息の北限記録を大きく更新するものだった。日本だと瀬戸内海に生息するカブトガニは、現在、世界での北限は北緯45度で、北極圏からは遥か遠くに離れている。

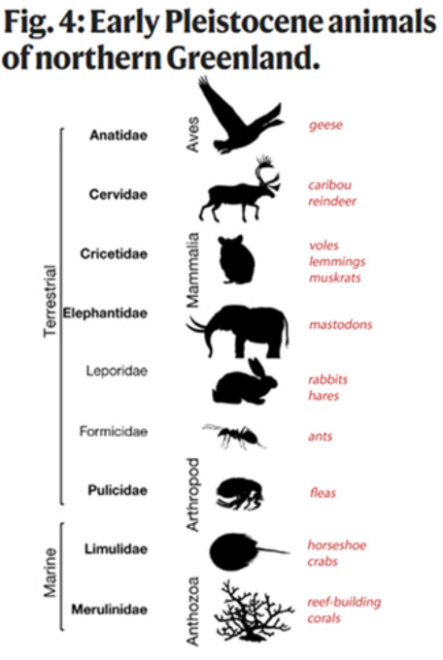

2年前に発表された先駆的なDNA分析研究では、グリーンランドの北端においても、360万年前から80万年前にかけては年平均気温が今より11℃から19℃も暖かく、造礁サンゴやカブトガニが生息していたことが分かっている(Kjaer et al.2022)。アヒル、トナカイ、ウサギにマストドンまで居たとのことで、いまでは不毛の地であるが、当時はずいぶん豊かな風景だったようだ。

このようにして、北極域では、かなりの温暖化と動物相の北方への移動が、過去に自然に何度も繰り返されてきたことが分かる。

自然環境中のDNAの分析はまだ始まったばかりの分野だが、これから多くの研究が出てくるだろう。そうすると、過去の地球の自然変動がかなり大きく、それに追随して動物も北へいったり南にいったり移動を繰り返してきたことが、より克明に分かってくるだろう。

■

関連記事

-

突然の家宅捜索と“異例の標的” 2025年10月23日の朝、N・ボルツ教授の自宅に、突然、家宅捜索の命を受けた4人の警官が訪れた。 ボルツ氏(72歳)は哲学者であり、メディア理論研究者としてつとに有名。2018年までベル

-

エネルギーをめぐる現実派的な見方を提供する、国際環境経済研究所(IEEI)所長の澤昭裕氏、東京工業大学助教の澤田哲生氏、アゴラ研究所所長の池田信夫氏によるネット放送番組「言論アリーナ」の議論は、今後何がエネルギー問題で必要かの議論に移った。

-

IPCCの報告が昨年8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 大雨についてはこのシリーズでも何度か書いてきたが、今回は

-

EUは今月から炭素国境調整メカニズム(CBAM)を開始しました。セメント、アルミニウム、肥料、鉄鋼、水素、電力について対象となる輸入の場合はCBAM証書が必要になるとのことです。ただし条件がかなり緩和され、各品目の上位1

-

地震・津波に関わる新安全設計基準について原子力規制委員会の検討チームで論議が進められ、その骨子が発表された。

-

新ローマ教皇選挙(コンクラーベ)のニュースが盛り上がる中、4月30日付の「現代ビジネス」に川口マーン恵美さんが寄稿された記事「ローマ教皇死去のウラで~いまドイツで起きている『キリスト教の崩壊』と『西洋の敗北』」を読んでい

-

ウクライナの戦争を招いたのは、ロシアのガスへの依存を招いたEUの自滅的な脱炭素・反原発政策だったことを糾弾し、欧州は、域内に莫大な埋蔵量があるガスの採掘拡大を急ぐべきだ、とする大合唱が起きている。 「エネルギーマゾヒズム

-

「福島後」に書かれたエネルギー問題の本としては、ヤーギンの『探求』と並んでもっともバランスが取れて包括的だ。著者はカリフォルニア大学バークレーの物理学の研究者なので、エネルギーの科学的な解説がくわしい。まえがきに主要な結論が列記してあるので、それを紹介しよう:

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間