今週のアップデート - 福島産イノシシ肉から食の安全を考える(2014年12月22日)

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

今週のアップデート

GEPR編集者のジャーナリスト、石井孝明のルポです。食べることでの体験、そして、福島の食の規制の矛盾をまとめました。

2) シェール革命、可能性とリスクにどう向き合うか【エネ庁部長インタビュー】

シェールガス革命が起こっています。これを日本のエネ庁は期待と同時に、リスクの警戒も始めています。エネ庁の住田孝之部長にインタビューをしました。

今週のリンク

1)再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について

経産省・資源エネルギー庁12月18日公表。再エネが増えすぎて混乱が生じたことの対応策です。制度の抜本的見直しには踏み込まなかったものの、新規の再エネへの補助金の制限、接続の見直しなどの取り組みを打ち出しています。

日本経済新聞、12月20日記事。福島原発事故で、事故直後に崩壊が懸念された4号炉の燃料取り出しが完了しました。廃炉作業が進んでいます。

東京電力ホームページ。22日時点で作業完了の更新はされていませんが、4号炉の状況を解説しています。

4)出光、昭和シェル買収へ交渉 TOB5000億円規模、首位JX追う

日本経済新聞12月20日記事。国内2位の石油元売りの出光興産が、同5位の昭和シェル石油にTOB(株式公開買い付けによる買収)を実施する意向を表明。国内の需要伸び悩みを背景に15年は石油業界の再編の可能性があります。

WNN(ワールドニュークリアニュース・米国専門誌)、12月19日記事。中国初のFBR(高速増殖炉)の実験炉が、12月15日最大出力運転を開始しました。65万キロワットです。日本の研究停滞で、また他国に先を越されました。ロシアはFRBの商業運転を開始しています。

関連記事

-

次に、司会者から大人が放射線のリスクを理解すると子どもへのリスクがないがしろになるのが心配であるとの説明があり、子どものリスクをどう考えれば良いのかを白血病や小児がんを専門とする小児科医の浦島医師のビデオメッセージの用意があることを示した。

-

福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の流出により、食品の放射能汚染がにわかにクローズアップされている。事故から10日あまりたった3月23日に、東京都葛飾区にある金町浄水場で1kgあたり210ベクレルの放射性ヨウ素が検出されたことが公になるや、首都圏のスーパーマーケットに置いてあったミネラルウォーターがあっという間に売り切れる事態に発展した。

-

中川先生はチームを組んで福島の支援活動を続けてきました。どういう理由からだったのですか。中川 私は、東大病院の緩和ケア部門の責任者です。この部署では放射線技師、看護師、医師、心理学カウンセラーなどさまざまな専門家ががんの治療に関わります。そのために原発事故で、いろいろな知恵を活用しやすいと思いました。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。今回のテーマは「福島処理水”ゼロリスク”とどう戦うか」です。 福島第一原発の汚染水を浄化した「処理水」の敷地内保管はタイムリミットに近づいていますが、海洋放出には漁業関係

-

東日本大震災、福島原発事故で、困難に直面している方への心からのお見舞い、また現地で復旧活動にかかわる方々への敬意と感謝を申し上げたい。

-

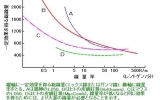

最近、放射線の生体影響に関する2つの重要なリポートが発表された。一つは、MIT(マサチューセッツ工科大学)の専門家チームが発表した研究成果(「放射能に対する生物学的解析の統合研究?ネズミへの自然放射線比400倍の連続照射でDNAの損傷は検出されず」(英語要旨)「MITニュースの解説記事」)である。

-

問・信頼性を確保するためにどうしましたか。 クルード博士・委員会には多様な考えの人を入れ、議論の過程を公開し、多様な見解をリポートに反映させようとしました。

-

福島県では原発事故当時18歳以下だった27万人の甲状腺診断が行われています。今年2月には「75人に甲状腺がんとその疑いを発見」との発表が福島県からありました。子どもの甲状腺がんの発生率は、100万人に1〜2人という報道もあります。どのように考えるべきでしょうか。中川 これは、原発事故の影響によるものではありません。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間