太陽光バブルの崩壊(上)なぜ混乱?【アゴラチャンネル報告】

アゴラチャンネルでは11月5日、「太陽光バブルの崩壊-なぜ再エネ買い取り制度は破綻したのか」を放送した。その要旨を紹介する。(上下2つ)

出演は元経産官僚で国際環境経済研究所所長の澤昭裕氏、元経産官僚で再エネコンサルタントの宇佐美典也氏、アゴラ研究所所長の池田信夫氏が司会を務めた。

2012年7月に再生可能エネルギー特別措置法が施行され、固定価格買い取り制度(Feed in Tariff:FIT)が始まった。それによって再エネ、特に太陽光の普及が加速。ところが増えすぎて電力会社が太陽光エネルギーの接続を保留した。経産省は接続拡大策を有識者、電力会社を集めて検討している。またこの制度のあり方について、再び社会的関心が集まっている。

今回の番組の主張のポイントは以下の通り。

1・今回の再エネの急拡大と混乱を専門家は予想していた。起こるべくして起きた。

2・国民負担が数兆円単位になりかねない。「原発の代替策としての再エネ」という誤った考えが流布し、支援策が適切かどうか、深い議論がされなかった。

3・再エネ振興は、「なぜ行うか」を明確にするべき。支援制度の始まりは温暖化対策のためだった。それをめぐる国民的議論では、エネルギーの「ベストミックス」とコストの分析が必要だ。

なぜ系統がパンクしたのか

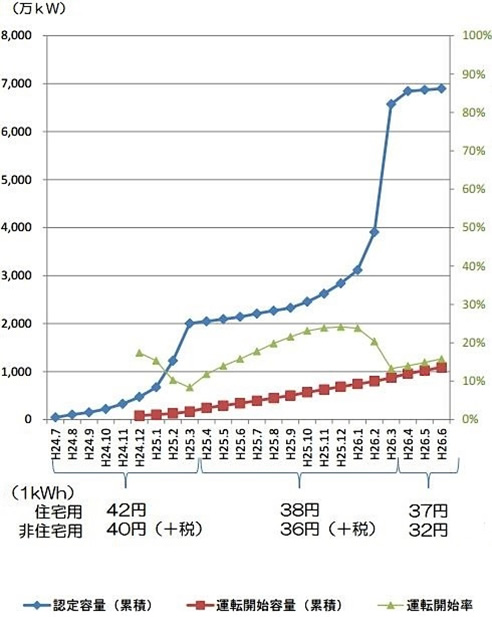

池田・10月に入って、各電力会社が太陽光エネルギーの新規買取を中止し、各地でトラブルが起こっています。今年3月末に入って太陽光設備の設置認可が、設備ベースで倍増し、約7000万kWに達したからで、電力会社の新規の接続が厳しくなったためです。稼働率の問題があり単純に比較はできませんが、原発70基分にのぼる膨大な設備です。この急増はなぜ起こったのか、背景の説明から始めましょう。(図表)

澤・FITがうまく行き過ぎてしまったわけです。これは価格を固定して、量を増やすという仕組みであるため急増はある意味では「起こるべくして起こった」結果と言えるでしょう。ただし、こんなに速いペースで増加するとは、当局も電力会社も、誰も予想していなかったようです。

日本のFITは経産省の認定があれば、その価格で買い取りが保証されます。一方で太陽光パネル設備は世界的に価格が値下がりしています。欧州が再エネ支援の補助金を削減して日本だけが増えている状況です。そのために、認定を取ってから建設費が下がるまで待とうと、設備を作らないで待つ人が増えました。一方で電力会社も「接続できない」とはなかなか言えない。これが急増をもたらしました。

宇佐美・今年3月に急増したのは4月から買い取り価格が引き下がるので、駆け込みです。13年3月にも同じことが起こったのです。そして経産省が認定した時点で買い取り価格が決まるために、その転売を目的にして登録する人が増えました。本当は農地法などの関連法規、電力会社との接続の話を決めるなどの取り組みが、設備をつくるには必要です。しかし、土地の使用の許諾さえあれば経産省が認定するために、急増したのです。

転売や登録だけの案件が多いので、この7000万kWの認定のうち、実際に稼働するのは3割ぐらいとされています。27ギガワット(2700万kW)の再エネでの発電が2030年の政府目標なのですが、もう達成するでしょう。

池田・かつてのバブル経済のときのように、土地転がしなどの反社会勢力は入ってきたのでしょうか。

宇佐美・42円ごろの高値の買い取り価格のついた最初の段階ではかなりいました。案件があるといって面会したら、紫のスーツに縞ネクタイという、見るからにその関係の人が出てきました。もう少し隠せよと思いましたが。(笑)

ただし銀行がファイナンスを2013年ごろから太陽光発電について積極的に行うようになりました。今は自己資金が15%程度で、残りを融資で行えます。銀行は反社会勢力をチェックするので、いなくなりましたね。

池田・経産省は金融機関が融資しやすくするために、土地を確保したら、認定を出すようにしたようですが、効果はあったのでしょうか。

宇佐美・金融が動いたのは昨年ごろからですが、これが急増に影響しました。メガソーラーをする人は、太陽光は投資案件にすぎず、利回りを重視します。発電条件がよければ利回りは10%以上になります。しかも20年保障ですから。地方に、こんないい投資案件はないので、地銀は喜んで融資していますよ。ただ日照がよく、平坦で、送電がしやすいメガソーラーに適した土地は、全国でほとんどなくなっています。

FITのプラスとマイナス

池田・コストの問題が深刻になっています。仮に7000万kWの太陽光が稼働した場合に、経産省の試算によればFITの負担は2兆7000億円。14年度でも6500億円の支出が見込まれます。50年では50兆円。さらに再エネにあった系統の作り直しの負担は24兆円にもなります。今消費増税が騒がれていますが、それを上回る負担です。日本経済にとって大変なことになります。

再エネの事業者が制度を活用して合法的に利益を得ようとすることは責められません。問題は制度です。制度作りの時の民主党政権と当時の菅直人首相のてこ入れ、また原発事故で権威と信用が失墜した経産官僚が国民への人気取りのために「大盤振る舞い」をした面もありました。また世論が、原発を止めたいというので、再エネに過度な期待を向けたのです。

澤・確かに制度設計が、議論ではなく空気で決まった面はあるでしょう。福島原発事故直後の空気は、脱原発のためならお金はいくら払ってもいいというものでした。確かに民主党も経産省も失敗したと思います。しかし、FITの大盤振る舞いを当時野党だった自民党も認めたし、メディアも世論も支持したわけです。

そもそも、この制度の目的がよく分からなくなっています。鳩山政権の時に2020年までに温室効果ガスを25%削減することを目的にしました。再エネ普及は、温暖化対策の中で検討されました。FITの閣議決定は偶然2011年の3月11日の午前中に行われました。ところが原発事故の後で、再エネは脱原発の手段に思われたようです。

そんなことはありません。発電の力が違うわけですから。野球に例えて言うならば、原発のようなベース電源は、コンスタントにヒットを打つ3割バッター。ところが再エネは発電をしないか、するかのホームランを打つか三振をするか、成績の振れが極端なバッター。それだけで打線を組んでもうまくいくわけがない。

エネルギーの世界では電源を分散し、それぞれの電源の長所と短所を認識しながら使い分ける必要があるのです。これを「ベストミックス」というのですが、福島原発事故の後でなかなかその方向の議論にならないのです。

池田・あの当時、孫正義さんはEUではFITの購入価格が58円だなんて間違った情報を流し、再エネ拡大をしようと世論を盛り上げました。そして自分で再エネビジネスを始めた。冷静に議論をする状況ではありませんでした。そして太陽光関係者のロビイングもすごかった。

制度をつくるときに、孫さんをはじめとして、主張をする人の話に論理矛盾があったんです。この人たちは「太陽光は安くなっている」「もうすぐ原発より安くなる」と強調するんですね。「だったら補助金はいらない」と指摘すると、「日本ではまだ再エネが広がっていないから必要だ」と、おかしな主張をしていました。

(編集 石井孝明 アゴラ研究所フェロー)

(2014年11月10日掲載)

関連記事

-

昨年7月に5回にわたって「欧州のエネルギー・環境政策をめぐる風景感」を投稿したが、その後半年の間に色々な動きがあった。これから数回にわたって「続・欧州のエネルギー環境政策を巡る風景感」を綴ってみたい。

-

要旨「数値目標を1%上積みするごとに、年間1兆円の費用がかかる。これは1トンCO2あたり10万円かかることを意味する。数値目標の本当のコストは途方もなく大きいので、安易な深掘りは禁物である。」

-

FITには光だけではなく影がある。急成長によって、ひずみがもたらされている。一つの問題は質のよくない人々が参入したことだ。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

商工会の会員240社のうち、町内で仕事を始めたのは土建、建設、宿泊施設など復興に関連する54社。町民を相手に商売をしていた商店は廃業も多い。

-

1.太陽光発電業界が震撼したパブリックコメント 7月6日、太陽光発電業界に動揺が走った。 経済産業省が固定価格買取制度(FIT)に関する規則改正案のパブリックコメントを始めたのだが、この内容が非常に過激なものだった。今回

-

石油輸出国機構(OPEC)が6月5日に開催した総会では、市場の予想通り、生産目標が日量3000万バレルで据え置かれた。これにより、サウジなど生産調整による原油価格の下支えを放棄する「減産否定派」の声が今回も通ったことになる。

-

ドナルド・トランプ新大統領は、グリーンエネルギー事業は同国経済にとって悪材料だと主張している。だが、そのトランプに異議を唱えたい人たちにとっては歓迎すべきデータが発表された。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間