人類の放射能への恐怖は間違っている

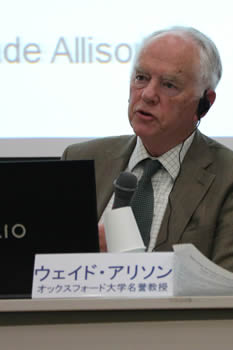

シンクタンクのアゴラ研究所(東京)は昨年12月8日に、シンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」を、東京工業大学(同)で開催した。そこで行われた基調講演の要旨を紹介する。(紹介記事「アゴラシンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」報告」)

信頼の回復をどうするか

文明はエネルギーと社会を構成する信頼を必要とします。残念ながら、福島第一原発事故によって、残念ながらその両方が傷を受けました。

原発事故では3つの原子炉が壊れ、放射性物質を放出しました。しかしながら、それは微量であり、人の健康への影響はほとんどないでしょう。現時点まで放射能の影響による直接の死傷者は出ていないし、これからも出ないと、科学者として私は判断しています。東日本大震災の被害の中心は津波であったのです。

ところが原発事故では不安と恐怖が、世界と日本に広がりました。その多くは、必要のないものでした。福島では避難が長期化することで、避難者に健康被害が広がっています。また福島の放射線防護対策や事故処理では、安全性に配慮して必要以上にコストがかかっている面があります。

リスクの正しい評価を

放射線は私たちの目に見えず、なじみがないように思える存在です。しかし私たちは、宇宙からの放射線を毎日浴びています。生物は長い年月、放射線にさらされ進化してきました。確かに放射線に過剰に当たると人体に悪影響が起こります。しかし保護するメカニズムが体にあるのです。そしてがん治療など医療分野や工業で、放射線は利用されているのです。

こうした科学的事実を考えれば、放射能のリスクは、社会的に過大に評価された面があるのです。これは恐怖という感情が影響しています。それが影響して、バランスの欠いた形でニュースが流れ、人々は影響を受けてしまいます。

国際的な放射性防護基準は、かなり厳しいものです。ICRP(国際放射線防護委員会)は、どんな被ばくでも「合理的に達成可能な限り低い(ALARA:As Low As Reasonably Achievable)」レベルにすることを勧めています。「自然放射線に追加して年間1マイクロシーベルト(mSv)程度」の被ばくに抑えるべきだという内容です。

これは厳しすぎます。一度に大量ではなく少しずつ放射線を浴びた場合に、健康被害は観察されていません。おそらく基準を1000倍程度にしても大丈夫でしょう。

日本では福島事故の後で被ばくの安全基準が厳しくなりました。食品の場合には、「1キログラム当たり100ベクレル」という基準です。ICRPのALARAの基準が採用されています。

ところが実際の数値を考えてみましょう。この基準上限の食品を毎日5トン、3カ月間食べても、CTスキャン1回分にすぎません。放射線の基準を厳しくするほど、社会が負担するコストが増えていくのです。

こうした科学的事実を知れば、過度に危険を警戒することもなくなるはずです。リスクに応じた合理的な対策を行うべきなのです。

私は核物理学を大きく進歩させた物理学者のマリー・キューリー(1867—1934)の言葉を思い出します。「人生において怖れることは何もない。ただ理解すべきことがあるだけだ」。重要な問題について、理解のないまま民主主義に基づく政治が行われることは危険です。

日本人の正しい選択を期待

世界はエネルギーをめぐる問題にあふれています。エネルギー不足、また化石燃料の枯渇の危険、また気候変動の問題があります。大量に発電でき、また温室効果ガスの一つである二酸化炭素(CO2)を排出しない原子力発電は、地球規模の問題を重要な対策になります。原子力を利用しないことは、そうしたエネルギー使用の問題を続けてしまうことになります。

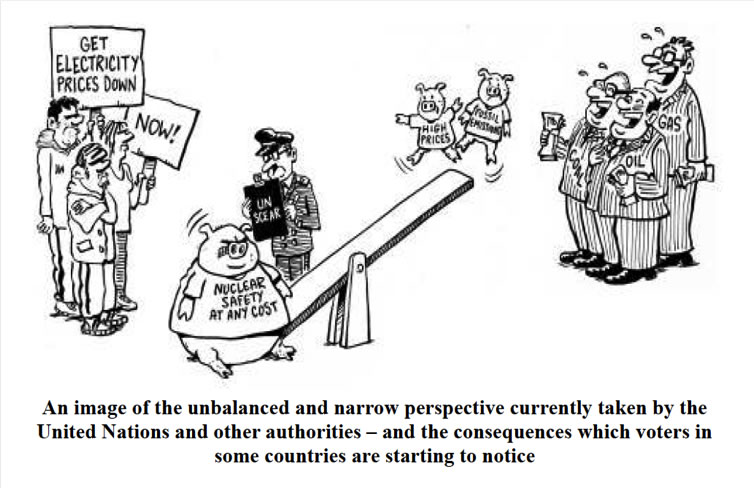

国連(UN)や他の行政機関のバランスを書いた狭い視点の規制のイメージ。今、いくつかの国の有権者がそれを直面している。

(「核の安全のコスト」と書いたシャツを着た重い豚さんが、「高価格」「化石燃料の環境影響」という小さな豚さんをはねとばしている。「ガスと電力価格を今下げろ」と人々が圧力をかける。この状況を「ガス」「オイル」「石炭」という服を着たビジネスマンが高笑いしている)

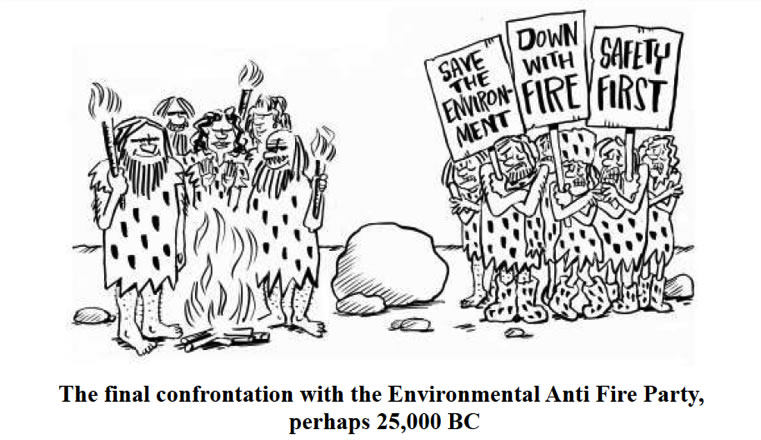

人類は数万年前、火を発見して利用しました。動物がそうであるように、火を使うことを警戒した人はいたでしょう。確かに火は誤って使えば、けがをしてしまいます。ところが、そうしたグループはその後、暖房、温かい食事などにありつけなかったでしょう。技術革新を手に入れた場合に、理性を使って、適切に用いることのできる人が、豊かさを享受できるのです。原子力でも同じことが言えます。

おそらく紀元前2万5000年に起こった、「火の利用反対党」が直面した現実。「環境を守れ」「火を止めろ」「安全第一」と書いたプラカードを持つ人が、凍えている。

日本は科学技術が進み、人々の教育水準が高いことで、世界の尊敬を集めています。福島事故でも日本の皆さんは、適切な対応をするでしょう。また私は日本の原発の対策を見たいと思いました。中部電力の浜岡原発を見る機会がありました。その防備体制は徹底したものでした。

このような取り組みを考えれば、日本は安全で効果的な原子力の利用をこれからも行えるでしょう。

(2014年1月14日掲載)

関連記事

-

【記事のポイント】1・現実的な目標値として、中西氏は除染目標を、年5mSvと提案した。2・当初計画でも一人当たり5000万円かかる。コスパが良くない。さらに年1mSvまで下げるとなると、その費用は相当高くなるだけでなく、技術的限界を超える。3・日本政府の示す被ばく線量は、実際よりも高く計測されている。

-

主要国の未照射プルトニウム保有量の変遷 英国、フランス、日本、ロシア、ドイツの保有量は発電炉の使用済燃料から回収されたプルトニウム、すなわち民生用プルトニウムに関する量 米国の保有量はいわゆる余剰核プルトニウム(解体核プ

-

東京電力福島第一原発の直後に下された避難指示によって、未だに故郷に帰れない避難者が現時点で約13万人いる。

-

NHK 6月5日公開。福井県にある高浜原子力発電所について、関西電力は先月再稼働させた4号機に続いて、3号機についても6日午後2時ごろに原子炉を起動し、再稼働させると発表しました。

-

私は獣医師で震災の年まで福島県の県職員だった。ふるさとの楢葉のために働きたいと思い、町議に立候補し、議長にも選んでいただいた。楢葉町では原発事故によって3つのものが失われたと思う。

-

村上敬亮資源エネルギー庁新エネルギー対策課長に、FITの成果と問題点について聞いた。

-

英国は6月23日に実施した国民投票で欧州連合(EU)離脱を決めた。エネルギー政策、産業の影響について考えたい

-

福島産食品などがむやみに避けられる風評被害は、震災から4年以上たってもなお根深く残り、復興の妨げとなっている。風評被害払しょくを目指す活動は国や県だけでなく、民間でも力を入れている。消費者の安心につながる食事全体での放射線量の調査や、企業間で連携した応援活動など、着実に広がりを見せている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間