風評被害を一掃!福島産品応援の動き広がる【復興進む福島6】

福島産食品などがむやみに避けられる風評被害は、震災から4年以上たってもなお根深く残り、復興の妨げとなっている。風評被害払しょくを目指す活動は国や県だけでなく、民間でも力を入れている。消費者の安心につながる食事全体での放射線量の調査や、企業間で連携した応援活動など、着実に広がりを見せている。

福島が全国2位の出荷量の名産の桃 (提供)福島県観光協会

福島が全国2位の出荷量の名産の桃 (提供)福島県観光協会食事の調査で安心広げる

消費者庁が行う風評被害に関する意識調査では、「福島県産品の購入をためらう」という回答が、今年2月の調査でも全体の2割弱を占めた。また、東京都中央卸売市場での福島県産品の単価は、震災以降どの品目も全国平均より低い水準が続く。価格差は徐々に改善されているが、震災前の状態までは戻っていない。

県では、農畜水産物の放射性物質量のモニタリングに加え、米や牛肉では全量検査を実施。特産品のあんぽ柿は、一大産地の伊達市のモデル地区で全量検査の体制を取る。テレビコマーシャルやトップセールスに加え、県産品の魅力を伝えるシンポジウムやメディアセミナーなども開催し、PRに尽力している。

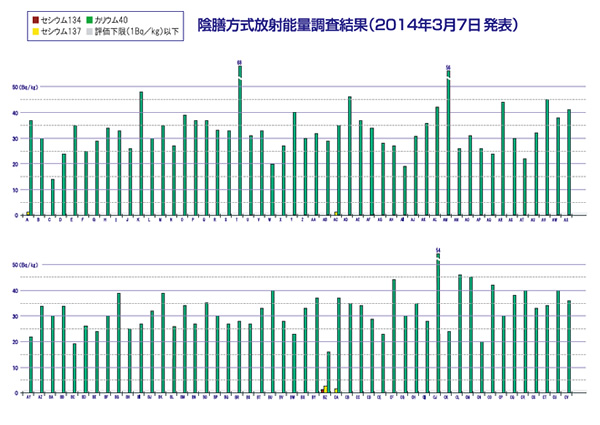

そうした中、生活協同組合コープふくしまでは組合員の不安に向き合い、食事の調査を2011年11月から実施している。普段の食事をもう1食分余計につくり、セシウム134、137、カリウム40を測定する取り組みだ。参加者は2日分の計6食と、間食や飲料も含めて摂取したものすべてを冷凍保存する。日本生活協同組合連合会(日本生協連)の商品検査センターに送り、ゲルマニウム半導体検出器(検出限界値は1kg当たり1ベクレル)に約14時間かけ、測定結果を参加者にフィードバックする。ほかの生協でも実施しているが、コープふくしまでは11年度に100家庭、12、13年度に各200家庭、14年度に100家庭を対象とし、多くのデータを蓄積してきた。今年度も100家庭で行う予定だ。

(図表1)100世帯の陰膳 (コープ福島資料)

(図表1)100世帯の陰膳 (コープ福島資料)これまでにセシウムが検出された件数はわずかで、最大値は初年度の11ベクレル。検出の放射性物質はどの食品にも含まれるカリウム40が大半だ。検出数、検出値ともに年度を経るごとに減り、14年度は全食事で検出されなかった。宍戸義広常務は、「市場流通している食品を使う限り、食事全体でも心配するような値にはならない」と話す。傾向が掴めるにつれ組合員の安心感も広がってきたようで、「行政も行っていない調査に参加できて良かった」、「福島で暮らすうえでこうした調査は大切」との声が挙がっている。「不安を持たれる人も多く情報発信を継続していく。自主避難を続ける人もいる中で調査を継続する意義は大きい」(宍戸常務)と説明する。

また、農協や漁協などほかの協同組合と連携する「福島応援隊」では、夏は桃、冬はリンゴなどの販売を協賛企業などにあっせん。基幹産業の復興を後押ししようと生産者からは通常の価格で買い取り、正常な流通の仕組みを取り戻すことを目的としている。

今夏の桃の販売量は4400ケースに上るなど、販売先の裾野が広がってきた。「震災前から福島産は西日本にあまり出回らなかったが、全国に発信できることが大きな成果」(根本茂・営業企画担当部長)と実感する。注文票の裏面には生産者へのメッセージ欄を設け、これまでに約4000人分の声が届けられた。応援隊をきっかけに、産地や生協と交流する企業も出てきている。

企業発の取り組みも着々と

首都圏でも企業発の動きが出ている。現在17社が参加する「ふくしま応援企業ネットワーク」は、個別に行ってきた支援を大手企業が協力して取り組もうと、14年11月に発足。発起人の東京電力が事務局を務める。

活動内容は県の意向も聞きながら固めてきた。これらの企業は、社員食堂での福島産食材の取り扱いや、企業マルシェ(企業が行う農産品などの展示販売)の開催、会議や観光での福島県内施設の利用促進などを柱に掲げる。社食の活用では、15年度は福島産米が9社の食堂約280カ所で常時提供され、消費量は約500トンになる見込み。企業マルシェは14年度に8社でのべ127回開催し、売上が4900万円となった。

社ごとの活動内容は各自の判断に任せている。例えば鹿島建設では、社内の売店で取り扱う手土産を福島のものに変え、福島産をアピールするシールも新たにつくった。ほかに、マルシェをビルのオープンスペースで開催し社員以外にも販売したり、福島産品の通販利用を子会社も含め呼び掛けたりと、多様な内容となっている。

今年5月に郡山市で開いた定時総会後には、参加者が農園を訪れて生産者と意見交換した。今後、農業体験などの新たな活動も各社に呼びかける予定だ。「現在は福島全体の応援を意識した活動だが、ゆくゆくは浜通りの復興再生をどう後押しするかを考えていきたい」(ネットワーク事務局)と、息の長い活動を目指す構えだ。

小売り大手のセブン&アイ・ホールディングスは、東北の被災企業などと連携した「東北かけはしプロジェクト」を11年から実施。今年7月からの第12弾では、復興庁と連携した商品など約1900アイテムを取り扱う。福島産品では、県オリジナル品種の米「天のつぶ」の加工食品などが並ぶ。「東北各県の農畜水産物を新たな食べ方も含め提案し、ファンをつくっていきたい」(同社)という。

震災前以上の水準目指す

県も今年度、風評被害対策の見直しを進めている。風評・風化対策を強化するため、部局横断的な取り組みを検討するプロジェクトチームを立ち上げた。「これまで安全性やおいしさのイメージアップをPRしてきたが、さらに取引量や価格をもとの状態に戻したい」(県農産物流通課)と強調する。東京には県が中心になってアンテナショップ「日本橋ふくしま館MIDETTE」を開設している。

今年のキャッチコピーは「ふくしまプライド」。生産者が誇りを持ってつくったものを食べてもらいたいとの思いがこもっている。「ブランド力や産地競争力を高め、震災以前の水準をさらに飛び越えるという気概で取り組みたい」(同)と前を向く。

(この記事はエネルギーフォーラム9月号に掲載させているものを、同社から転載の許諾を得た。関係者の方に感謝申し上げる。)

(2015年9月28日掲載)

関連記事

-

東京電力福島第一原発の直後に下された避難指示によって、未だに故郷に帰れない避難者が現時点で約13万人いる。

-

チェルノブイリ原発事故の後で、強制避難の行われた同原発の近郊に避難後に戻り、生活を続ける自主帰還者がいる。放射能が危険という周囲の見方と異なり、その人たちは総じて長生きであり、自分では健康であると述べている。

-

去る4月5日、経済産業省傘下の電力・ガス取引監視等委員会において「電力市場における競争状況の評価」が討議され、電力自由化一年目が総括されました。この評価は政策的に非常に重要な意味を持つものです。電気事業法では2020年4

-

(GEPR編集部より)この論文は、日本学術会議の機関誌『学術の動向 2014年7月号』の特集「社会が受け入れられるリスクとは何か」から転載をさせていただいた。許可をいただいた中西準子氏、同誌編集部に感謝を申し上げる。1.リスク受容の課題ここで述べるリスク受容の課題は、筆者がリスク評価研究を始めた時からのもので、むしろその課題があるからこそ、リスク評価の体系を作る必要を感じ研究を始めた筆者にとって、ここ20年間くらいの中心的課題である。

-

産経新聞7月15日。福島事故の対応計画を練る原子力損害賠償・廃炉等支援機構が、東京電力福島第1原発事故の廃炉作業で新たな「戦略プラン」で建屋をコンクリートで覆う「石棺」に言及し、地元の反発を招いた。汚染物質の除去をしないため。これを考える必要はないし、地元への丁寧な説明が必要だ。

-

全国の電力会社で、太陽光発電の接続申し込みを受けつけないトラブルが広がっている。これは2012年7月から始まった固定価格買い取り制度(FIT)によって、大量に発電設備が設置されたことが原因である。2年間に認定された太陽光発電設備の総発電量は約7000万kW、日本の電力使用量の70%にのぼる膨大な設備である。

-

ポーランドの首都ワルシャワから、雪が降ったばかりの福島に到着したのは、2月2日の夜遅くでした。1年のうち、1月末から2月が、福島においては最も寒い季節だと聞きました。福島よりもさらに寒いワルシャワからやって来た私には、寒さはあまり気にならず、むしろ、福島でお目にかかった皆さんのおもてなしや、誠実な振る舞いに、心が温められるような滞在となりました。いくつかの交流のうち特に印象深かったのが、地元住民との食の安全に関する対話です。それは福島に到着した翌朝、川内村で始まりました。

-

【出席者】 石破茂(衆議院議員・自民党) 市川まりこ(食のコミュニケーション円卓会議代表) 小野寺靖(農業生産者、北海道) 小島正美(毎日新聞編集委員) 司会:池田信夫(アゴラ研究所所長) 映像 まとめ記事・成長の可能性

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間