電力自由化という幻想:なぜ北海道と沖縄の電気代は高いのか

Kwangmoozaa/iStock

北海道と沖縄、なぜ電気代だけが突出して高いのか

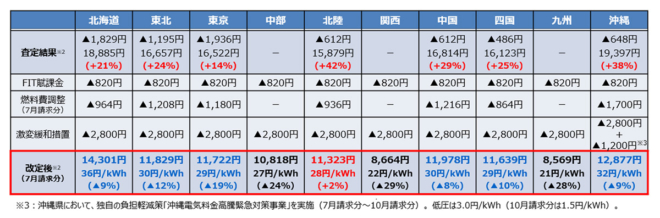

全国の電気料金を比較すると、最も高いのは北海道と沖縄である。なぜこの二地域だけが突出して高いのか。表1は2023年6月現在の各社の電気料金であり、赤枠の中は標準的な家庭の電気料金である。最も高いのが北海道電力で14,301円、次が沖縄電力で12,877円となっている。

表1 2023年6月改定時の各社の電気料金

資源エネ庁HPより

しかし、よく見ると一つ上の行の「激変緩和措置」というのは、政府が税金で電気料金を補助する仕組みであり、沖縄県だけは他の電力会社に比べて1,200円補助が多くなっている。この分を差し引くと、沖縄電力の電気代は14,077円となり、北海道電力とほぼ同額になってしまう。

今回は、北海道と沖縄の電気代が高い理由と、どうすれば電気代を下げられるのかを考察してみた。

地理と系統が生むハンデ——孤立する沖縄、広大すぎる北海道

沖縄は地理的に九州から約1,000km離れている。そのため、九州とは通信用の光ファイバーではつながっているが、電力を送電する海底ケーブルはない。建設や保守のコストがかかるうえ、送電ロスも大きいためである。

その結果、沖縄本島は約100万kW規模の比較的小さな独立系統となっている。小規模系統であっても、電力は常に需要と供給を一致させる必要があり、変動する需要に応じて発電量の調整を行わなければならない。さらに、大型の60万kW級発電機を用いると、故障時に大部分の供給力を失い、需給バランスが崩れるおそれがある。そのため、20万kW程度の比較的小型の発電機を複数台運転して、供給信頼度を確保している。小型の発電機は発電効率が低く、発電単価が高くなる。

加えて、九州とは送電線がつながっていないため、自由化されたとはいえ、沖縄本島の外に電力を卸売りすることはできない。事実上、自由化の恩恵はほとんど及ばない。

北海道も地理的に本州とは離れているが、最も狭い部分では100km未満である。このため、北海道と本州は海底送電線で結ばれている。しかし、距離が長いため直流送電が採用されており、両端で交流と直流の変換を行う必要がある。その分送電ロスが増え、売電単価が高くなってしまう。その結果、本州の電力会社と市場で競争したときに価格面で不利となることが多い。

北海道は沖縄より条件は良いが、基本的には北海道内での需要に依存した経営になっている。需要規模は約400万kWであり、火力発電所には高効率な大型発電機を備える。原子力発電所も3基あるが、2018年9月の胆振東部地震では、道内が全停電となった。これは、夜間の低需要時に苫東厚真火力発電所に発電を集中させていたため、一カ所の停止で供給力が大幅に失われたことが原因である。北海道も複数の大型高効率発電所を抱えるほどの需要規模ではない。

数字が語る電力コスト構造

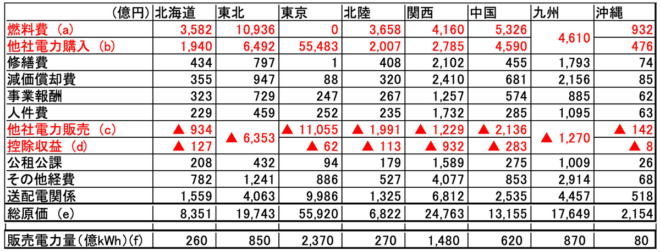

表2は、各社が2023年の電気料金改定時に提出した総括原価の内訳を示す。一部の会社(九州・関西)は2018年の値を使用し、また送配電費用が明示されていない場合は決算資料を参照した。したがって厳密な比較ではないが、大まかな傾向は把握できる。

表2 各社の総原価内訳

各社の料金改定資料などHPから

ここで注意したいのは、沖縄電力が厳しい条件下にあることは以前から認識されており、電力会社が購入する燃料にかかる税金(石炭1トン約700円、重油1キロリットル約2400円、LNG1トン約1080円)は沖縄電力のみ免除されている点である。さらに、一部の固定資産税も減額されている。逆に言えば、その他の電力会社にはこれらの税金が課され、最終的には電気を利用する人々が負担している。

電力各社は需要規模が大きく異なるため、数値をそのまま比較しても意味がない。そこで、燃料費に関係する指標を総原価や販売電力量で割り、割合で比較することにした。

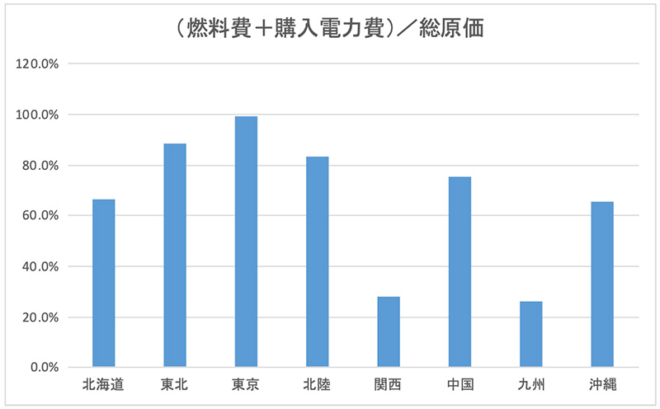

①(燃料費+他社購入電力費)/総原価

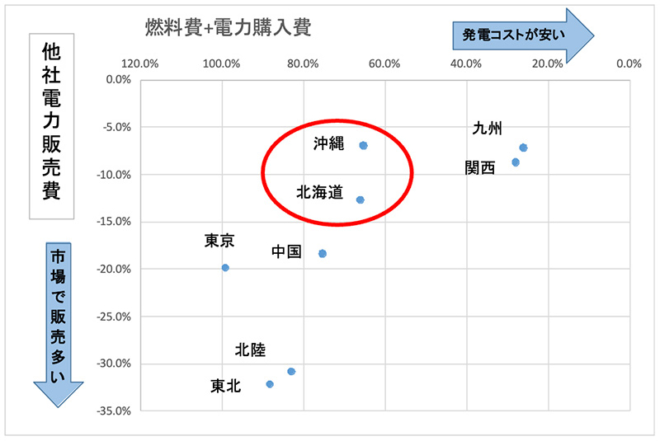

図1 (燃料費+他社購入電力費)/総原価

図1は、総原価に占める火力燃料関係費の割合である。市場などからの購入電力が増えているため、「他社購入電力費」も加算している。東京電力は火力部門をJERAに分社化しているため、自社の燃料費はゼロだが、その分、他社購入費が大きい。

全体として、原子力の稼働率が高い関西電力・九州電力が圧倒的に低い値を示している。だが、北海道や沖縄も意外に低い値を示しており、これだけでは電気料金の高さを説明できない。

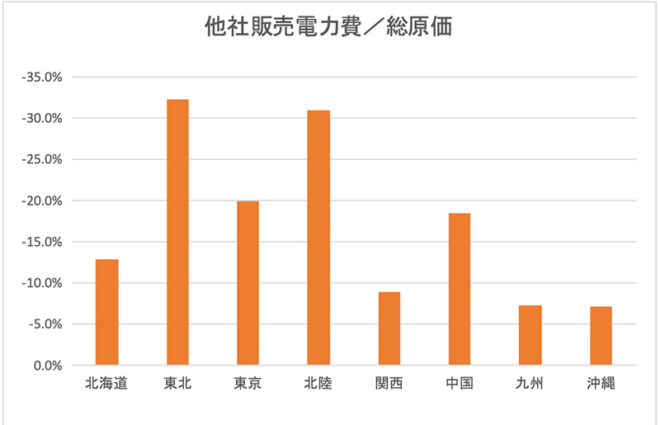

②(他社販売電力費+控除収益)/総原価

図2 (他社販売電力費+控除収益)/総原価

図2は、電力市場などに売電して得た利益の割合である。小売自由化後も、小規模電力会社の多くは大手電力会社から電気を仕入れて販売しているため、大手にとっては市場販売収益が増加している。

本来は「他社販売電力費」のみで比較すべきだが、合算値しか公表していない会社があるため、比較の便宜上「他社販売電力費+控除収益」で算出した。

結果を見ると、原子力比率の低い東北・東京・北陸・中国電力が市場で積極的に利益を得ていることが分かる。東京電力は火力をJERAに分社しており、売電利益の多くはJERAに帰属するため、自社の市場収益は水力(揚水式)発電分のみである。それでも相当な額である。

一方、北海道と沖縄の2社は他社販売による収益が低い。理由は前述の通り、送電線がつながっていないか、直流変換ロスが大きいためである。

図3は、図1と図2を合成した散布図である。点が右下に位置するほど、発電コストが低く、市場での売り上げが大きい、すなわち「稼ぐのが上手い優等生」ということになる。

図3

興味深いのは、原子力の比率が高い関西電力や九州電力が、意外にも市場であまり稼いでいない点である。売電の原資がないわけでもないだろうに、なぜだろうか。

北海道と沖縄を赤丸で囲んでみると、沖縄は免税などの支援制度の効果もあり、発電コスト自体はそこそこ安い。しかし、他社への販売がまったく振るわない。自由化の数少ないメリットである「他社や他エリアへの卸販売による利益」を、全く享受できていない状況である。

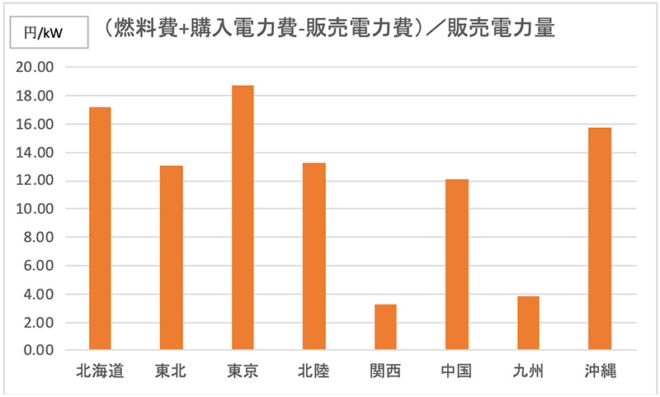

③(燃料費+購入電力費)-(販売電力費+控除収益)/販売電力量

最後に、電力調達費から他社販売収益を差し引き、販売電力量で割って算出した。すなわち1kWhあたりの実質的な電力調達コストである(図4)。

図4 1kWあたりの電気の調達費用

結果は、東京・北海道・沖縄の順で高く、特に東京は購入電力費が総原価の99%という異常な構造を示す。これを除外して考えると、北海道と沖縄は発電コスト自体は低いものの、他社販売による収益が得られず、特に沖縄電力は税制優遇を受けてもなお電気代が高くなることが分かる。

構造的な不利をどう克服するか

北海道電力の場合

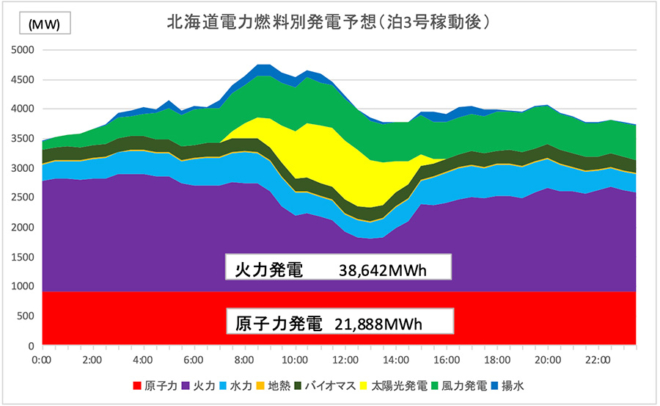

北海道電力の課題は比較的明確である。泊原子力発電所の3基を再稼働させることが鍵だ。図5は2025年1月17日(厳冬期)の発電実績をもとに、泊原発3号機稼働後をシミュレーションしたものだ。

図5 2025年1月17日北海道電力の発電種別実績(泊3号稼働想定)

原発が動けば燃料費が減り、発電原価が大幅に低下する。関西・九州が示すように、原発稼働は電気料金の低下に直結する。しかし、原発は出力調整が難しく、太陽光発電の出力が上がる日中は電力余剰となる可能性がある。この場合、再エネの出力抑制が行われるが、これを「再エネのムダ」と批判する報道は誤りである。筆者の見解では、「ようやく発電単価の安い電気が増えた」と評価すべきである。

原子力3基は多すぎるとの懸念もあるが、心配は不要である。東京電力に10円/kWh程度で売電すればよい。東電にとっては安定した電力供給源となり、北海道にとっては収益改善につながる。実際、震災前には北海道から東電へ多くの融通電力が流れていた。これを復活させればよいだけの話だ。

「都会の電力を地方に押し付ける」という批判もあるが、むしろ湿原を壊してまで風力・太陽光を造り、海底送電線で東京へ送る方が北海道には迷惑である。マスコミがそれを「再エネ活性化」と持ち上げるのは理解に苦しむ。

沖縄電力の場合

沖縄電力の問題はより深刻である。沖縄本島は他地域と送電線でつながっておらず、他社への卸売りによる収益を得られない。したがって、コスト削減の手段は限られる。系統が小さく、原発もコンバインドサイクル発電も設置できない。燃料税も免除されている以上、残された手段は公的支援しかない。

燃料費と購入電力費を合わせると約1,400億円。これを300億円減らして1,100億円にできれば、中国電力など本州並みの電気料金が実現できる。さらに900億円減らして500億円程度に抑えられれば、関西・九州並みに下げられる。経産省は2026年度GX関連で7,671億円を要求しているが、その1/10を沖縄振興に充てる方が有効ではないか。

沖縄電力は1972年の日本復帰時に株式会社として発足し、当初は政府系機関が株主であった。離島電力の安定供給を目的に多くの支援を受けてきたが、物理的制約は変わらない。株主構成を民間中心に変えることは理解できるが、電力自由化を一気に導入したのは勇み足であった。

電力自由化は理論上、競争による料金低下をもたらすはずだった。しかし、物理的に制約のある北海道・沖縄ではその前提が崩れている。結果として自由化は電気料金を下げるどころか、地域格差を固定化する結果となっている。

今こそ、電源開発・安定供給・料金低減の三要素を最も安定的に実現できる方式——総括原価方式——への認識転換が求められている。

関連記事

-

化石賞というのはCOP期間中、国際環境NGOが温暖化防止に後ろ向きな主張、行動をした国をCOP期間中、毎日選定し、不名誉な意味で「表彰」するイベントである。 「化石賞」の授賞式は、毎日夜6時頃、会場の一角で行われる。会場

-

「福島後」に書かれたエネルギー問題の本としては、ヤーギンの『探求』と並んでもっともバランスが取れて包括的だ。著者はカリフォルニア大学バークレーの物理学の研究者なので、エネルギーの科学的な解説がくわしい。まえがきに主要な結論が列記してあるので、それを紹介しよう:

-

トランプ前大統領とハリス副大統領の討論会が9月10日に開催される。大統領選に向けた支持率調査によると、民主党の大統領候補であるハリス副大統領が42%、共和党候補のトランプ前大統領が37%で、ハリス氏がリードを広げていると

-

新年ドイツの風物詩 ドイツでは、色とりどりの花火で明るく染まる夜空が新年の風物詩だ。日本のような除夜の鐘の静寂さとは無縁。あっちでドカン、こっちでシュルシュルの “往く年、来る年”だ。 零時の時報と共にロケット花火を打ち

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

(GEPR編集部)原子力規制委員会は、既存の原発について、専門家チームをつくり活断層の調査を進めている。日本原電敦賀発電所(福井県)、東北電力東通原発(青森県)に活断層が存在すると同チームは認定した。この問題GEPR編集部に一般のビジネスパーソンから投稿があった。第三者の意見として紹介する。投稿者は電力会社に属していないが、エネルギー業界に関わる企業でこの問題を調べている。ただし匿名とする。

-

筆者はかねがね、エネルギー・環境などの政策に関しては、科学的・技術的・論理的思考の重要さと有用性を強調してきたが、一方で、科学・技術が万能だとは思っておらず、科学や技術が人間にもたらす「結果」に関しては、楽観視していない

-

新たなエネルギー政策案が示す未来 昨年末も押し迫って政府の第7次エネルギー基本計画案、地球温暖化対策計画案、そしてGX2040ビジョンという今後の我が国の環境・エネルギー・産業・経済成長政策の3点セットがそれぞれの審議会

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間