放射線防護の重要文書「ICRP勧告111」の解説 — 規制の「最適化」「正当化」「住民の関与」が必要

ICRP勧告111「原子力事故または放射線緊急事態後における長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用」(社団法人日本アイソトープ協会による日本語訳、原典:英文)という文章がある。これは日本政府の放射線防護対策の作成で参考にされた重要な文章だ。そのポイントをまとめた。

ICRPとは何か、そして日本への影響とは

この文章は国際科学防護委員会(ICRP)が2008年に公表した。ICRPとは1950年に設立された民間団体。同団体はUNSCER(国連原子放射線の影響に関する科学委員会)に集まった放射線をめぐる情報を基に専門家が対策を勧告している。ICRPの意見を参考にして、国際機関のIAEA(国際原子力機関)、WHO(世界保健機構)が、放射能をめぐるさまざまな国際基準を作成し、加盟各国に勧告する。

福島原発事故の後で、日本政府はICRPの提供する指針、特に勧告111を政策決定の参考にした。

日本政府の科学的な問題についての諮問機関である日本学術会議は、2011年6月に会長談話「放射線防護の対策を正しく理解するために」 を公表した。

この談話はICRPの放射線防護についての勧告は妥当と表明した。そして「今回のような緊急事態に対応する場合には、一方で基準の設定によって防止できる被害と、他方でそのことによって生じる他の不利益 (たとえば大量の集団避難による不利益、その過程で生じる心身の健康被害等)の両者を勘案して、リスクの総和が最も小さくなるように最適化した防護の基準をたてること」としている。

また日本政府・内閣府が昨年11月にまとめた有識者会議「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」では、ICRPの基準を参考にして、それまでの被曝を許容できる上限を年間20ミリシーベルト(mSv)にしたことを妥当だったと評価した。さらに今後の基準値の上限を年20mSvとして、被曝線量の低減を目指すことを勧告した。

ICRP勧告111のポイント—「最適化」「正当化」「住民の関与」

ICRP111勧告は長文であり、ポイントをまとめる。以下の3点が重要だ。

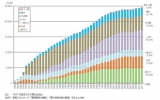

1)放射線の被曝量は収束・復興期で年間1〜20mSvが妥当

ICRPは勧告111で収束・復興期における被曝量を年間1〜20mSvで設定するべきとしている。(日本語訳11ページなど)

ICRPは被曝基準について、平時年1mSv、緊急時・事故直後年20〜100mSv、収束段階年1~20mSvの数値を推奨している。勧告111はこれまでの数値を確認する一方で、緊急事態では一時的に基準を緩和するという考えを示した。

2)被曝防護対策の「最適化」と「正当化」が必要

ICRPは勧告111で、被曝防護対策の「最適化」と「正当化」の必要を強調している。

最適化とは、被曝のもたらす健康被害と、それをなくそうとする防護対策の不利益のバランスを取ることだ。例えば、避難によって地域社会の崩壊、また経済活動の停滞などが起こる可能性がある。これはチェルノブイリ原発事故で生じ、現在の福島でも起こっていることだ。そうした不利益を放射線防護対策で配慮しなければならない。(日本語訳29ページなど)

被曝防護対策は関連する市民に対して制約を加える。正当化とは、「不便の強要」に正当な根拠があることを関係者に示さなければならないということだ。(日本語訳27ページなど)

3)住民の参加と行政当局の責任

ICRPは勧告111で、防護対策の最適化、正当化を達成するために、住民が問題に積極的に対策かかわることが必要であることを指摘している。また国、地方自治体などの各当局も、住民の参加をうながし、住民の健康の維持と「最適化」と「正当化」を実現することを求めている。(日本語訳10ページなど)

結論 — 難しい現実への適用

この勧告には批判もある。オックスフォード大学名誉教授のウェイド・アリソン氏はGEPRへの寄稿「放射線の事実に向き合う―本当にそれほど危険なのか?」で、この基準が厳しすぎて現実的ではないと指摘している。

ICRPは勧告111で対策の原則を示すものの、実際の適用方法については書いていない。具体的な適用の形はそれぞれの国、社会で異なる。日本では、福島原発事故の後で、これらの原則が放射線防護対策で配慮されない場面が多かった。

例えば、日本国内では「最適化」の面で国民の議論は詳細に行われていない。防護対策と社会的な損失をめぐる考察の検討が少ないのだ。

1986年に原発事故の起こったチェルノブイリ周辺地域では、住民の被曝基準を5mSvに設定した。それに基づき強制移住を行った。その結果、社会混乱、また移住した結果、精神不安などによる住民の健康被害などが起こった。それをロシア政府は失敗と認めている。(ロシア政府報告書「チェルノブイリ事故25年 ロシアにおけるその影響と後遺症の克服についての総括および展望1986~2011」より、最終章「結論」)

日本政府は「正当化」のために、規制について真摯に国民に情報を示さなかった。福島の原発事故の事故直後に日本政府は被曝基準を1mSvから20mSvに引き上げた。突如20倍になったことに、多くの市民が不安を抱いた。この基準の変更は、ICRPの勧告に従ったものだが、その説明が広く衆知されなかった。

2012年2月時点で、日本政府は福島県の事故周辺20キロメートルを警戒区域、また福島県飯館村などを計画的避難区域に設定している。これらの地域の住人は原則として避難をしている。これらの区域の設定時点で、政府・行政当局は放射能と健康をめぐる情報を適切に提供した上で、避難をするべきかどうか、住民に判断させなかった。

日本には「仏つくって魂入れず」ということわざがある。残念ながら、福島原発事故後に、日本の政府も、また社会も、ICRP勧告111の数値だけに注目し、重要なポイントとそこに織り込まれた思想を、放射線防護対策に反映させていない。これは政府だけの問題ではなく、市民の行動でも問題があった。

福島・東日本の放射線防護対策で、「正当化」「最適化」そして「住民の関与」というICRPの示したポイントを、私たち日本人は考えなければならない。

注・東京大学医学部の中川恵一准教授の「放射線医が語る被曝と発がんの真実」(ベスト新書)を参考にした。

関連記事

-

「もしトランプ」が大統領になったら、エネルギー環境政策がどうなるか、これははっきりしている。トランプ大統領のホームページに動画が公開されている。 全47本のうち3本がエネルギー環境に関することだから、トランプ政権はこの問

-

原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCAR)は現在、福島で起こった原発事故の評価、また放射線の人体への影響をめぐる議論を重ねている。海外の報道WNN(World Nuclear News)の記事「UN approves radiation advice」を参考に、それをまとめる。これは米国の原子力情報を提供するニュースサイト。

-

列車事故から殺人事件へ 8月11日16時ごろ、北ドイツのニーダーザクセン州で、ウクライナからの避難民で、16歳の少女、リアナが、時速100キロで走ってきた貨物列車に轢かれて死亡した。当初、警察は、「悲劇的な重大事故」とし

-

苦しむドイツ ウクライナ紛争に伴ったロシア制裁と、その報復とみられるロシアによる欧州への天然ガス供給の縮小により、欧州の天然ガス価格は今年に入って高騰を続け、8月半ばには1メガワットあたり250ユーロと、3月の水準から約

-

外部電源喪失 チェルノブイリ原子力発電所はロシアのウクライナ侵攻で早々にロシア軍に制圧されたが、3月9日、当地の電力会社ウクルエネルゴは同発電所が停電していると発表した。 いわゆる外部電源喪失といって、これは重大な事故に

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む①:エネルギー長官と著者による序文) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発

-

G7貿易相会合が開かれて、サプライチェーンから強制労働を排除する声明が発表された。名指しはしていないが、中国のウイグル新疆自治区における強制労働などを念頭に置いたものだとメディアは報じている。 ところで、これらの国内の報

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間