今週のアップデート — 原子力の技術継承を考える(2012年7月23日)

原子力発電に関する議論が続いています。読者の皆さまが、原子力問題を考えるための材料を紹介します。

今週のコラム

1)原子力発電への反対によって、原子力全体についての批判が広がっている現状は非常に悲しむべきことです。科学の発展も止めてしまうことになりかねません。

元電力中央研究所の研究者である常磐井守泰さんに「安全性の高い原発「高速炉」— 再評価と技術継承を考えよう」というコラムを寄稿いただきました。常磐井さんは原子力をめぐる技術調査や除染活動をするNuSACというベンチャーを経営しています。

安全性を高めた原発の高速炉があります。この原稿では、この原発の解説をしています。

2)オックスフォード大学名誉教授のウェイド・アリソン氏の「The Fukushima Accident and the NAIIC Report」を英語サイトに掲載しました。まもなく日本語訳も掲載します。国会事故調査委員会の報告を概観し、低線量被曝についての部分での疑問を示しています。

3)内閣府の「エネルギー・環境会議」は2030年前の選択肢の一つとして「原発ゼロ」を掲げています。しかし、この会議に加え、民間からも「原発ゼロ」を合理的に考える意見は登場していません。

アゴラ研究所フェローの石井孝明は「現実的な「原子力ゼロ」シナリオの検討 — 石炭・LNGシフトへの困難な道のり」を提供します。

4)GEPRはNPO国際環境経済研究所と提携し、コンテンツを相互に紹介しています。消費生活アドバイザーの丸山晴美さんのコラム「節電どこから何をすればよい?」を転載しました。暑い夏をすごし、節電をするために、情報を役立ててください。

今週のリンク

1)福島第一原発事故の健康への世界的影響(要旨)

スタンフォード大学の研究者が米学術誌「エネルギーと環境科学」に福島の影響について論文を掲載しています。ただし、その内容については、疑問があります。アゴラ研究所の池田信夫所長が、コラム「福島事故の3Dシミュレーションについて」で解説しています。

関連記事

-

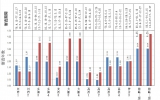

日本は2050年ネット・ゼロに向けて基準年(2013年)から直線的にCO2が減っている。日本政府はこのことを「着実に削減を進めている」と評価しており、環境大臣は直線に乗っていることを「オン・トラック」と発言している(図1

-

7月2日に掲載された杉山大志氏の記事で、ESG投資の旗を振っている欧米の大手金融機関が人権抑圧にはお構いなしに事業を進めていることを知り衝撃を受けました。企業のCSR/サステナビリティ担当者は必読です。 欧米金融機関が、

-

夏が本格化してきた。 気象庁は猛暑があると事後的にその理由を分析している。 猛暑の理由は、主に気圧配置やジェット気流などの自然変動とされるが、地球温暖化も背景にある、として言及される。 だが、100年かかって1℃しか上が

-

アゴラ研究所は12月8日にシンポジウムを開催します。出演は田原総一朗さん(ジャーナリスト)、モーリー・ロバートソンさん(ジャーナリスト)、松本真由美さん(東京大学客員准教授)が参加します。静岡県掛川市で。ぜひご参加ください。

-

はじめに 原子力規制委員会は2013年7月8日に新規制基準を施行し“適合性審査”を実施している。これに合格しないと再稼働を認めないと言っているので、即日、4社の電力会社の10基の原発が申請した。これまでに4社14基の原発

-

田中 雄三 前稿では、日本の炭素排出量実質ゼロ達成の5つの障害を具体例を挙げて解説しました。本稿ではゼロ達成に向けての筆者の考えを述べていきます。 (前回:日本の炭素排出量実質ゼロ達成には5つの障害がある①) 6. I

-

「もしトランプ」が大統領になったら、エネルギー環境政策がどうなるか、これははっきりしている。トランプ大統領のホームページに動画が公開されている。 全47本のうち3本がエネルギー環境に関することだから、トランプ政権はこの問

-

一石?鳥 いわゆる「核のごみ」(正式名称:高レベル放射性廃棄物)処分については昨今〝一石三鳥四鳥〟などというにわかには理解しがたい言説が取りざたされている。 私たちは、この核のごみの処分問題をめぐって、中学生を核としたサ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間