今週のアップデート — 適切なリスクコミュニケーションの方法とは?(2012年9月3日)

1)「リスクコミュニケーション」という考えが広がっています。これは健康への影響が心配される事柄について、社会で適切に管理していくために、企業や行政、専門家、市民が情報を共有し、相互に意見交換して合意を形成していくことを言います。

早稲田大学大学院の難波美帆准教授に「「リスクコミュニケーション・パターン集」作成の試みー不安・懸念に寄り添うために」を寄稿いただきました。

伝える場で頻繁に起こる問題のパターンを抽出し、それに対応する「パターンランゲージ」を参加者とともに考える取り組みを、難波さんはワークショップ「では、どう伝えればよかったのか−リスクコミュニケーションの肝を考える」で行いました。その報告です。

2)「政治に翻弄される浜岡原発−中部電力の安全対策工事を訪ねる」をアゴラ研究所フェローで、ジャーナリストの石井孝明が執筆しました。

昨年5月、菅直人首相(当時)は中部電力に、東海地震の可能性が高いとして、浜岡原発の停止を要請。これを受けて、同社は1400億円の規模で、津波対策を中心にした安全対策を進めています。浜岡原発の現状を報告します。

3)「在米のエンジニアに聞く米国スマートグリッド事情」。GEPRの提携するNPO法人国際環境経済研究所(IEEI)のサイトから、電力改革研究会による報告を転載します。(IEEI版)

今週のリンク

1) 内閣府国家戦略室「エネルギー・環境会議」では8月にエネルギー政策の未来についてパブリックコメントを集め、討論型世論調査という取り組みを行いました。同会議は2030年の発電比率に占める原発の割合を、「ゼロ」「15%」「20〜25%」の3つにわけ、どれを支持するかを聞きました。約9万のパブリックコメントでは7割以上が原発ゼロを求めたそうです。

それについての「国民的議論に関する検証会合」行われています。国家戦略室は文章「戦略策定に向けて〜国民的議論が指し示すもの(案)」を8月28日に公表しました。

結論は「国民は原発ゼロを求めているがスピード感は分かれている」というものでした。この当たり前と言える結論を得るために、アンケートや対話など、大規模なイベントが行われました。それに伴い、人々が主張を繰り広げて、エネルギー政策をめぐる混乱が起こりました。問題を真剣に考える誰もが、この状況に徒労感を抱き、ばかばかしさを感じるでしょう。

2)内閣府国家戦略室「エネルギー・環境会議」は「戦略策定に向けて〜国民的議論が指し示すもの(関連データ)」。 同調査4ページに、日本の主要メディアが行った、選択肢をめぐる結果が整理されています。各メディアで「ゼロ」と「15%」を選ぶ人が拮抗しています。

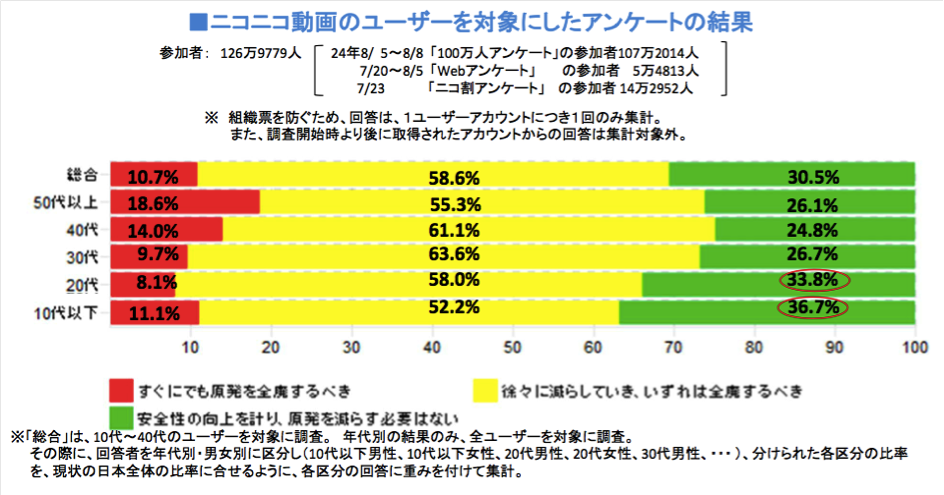

3)インターネットテレビのニコニコ生放送を運営するドワンゴ社は原発をめぐる127万人アンケートを行いました。(ドワンゴ社プレスリリース)

興味深い結果が出ています。政府の資料に図表化された結果が掲載されています。(内閣府エネルギー環境会議・「戦略策定に向けて〜国民的議論が指し示すもの(関連データ)」5ページ)(下図)

50歳代以上は原発の即時全廃を唱える人が18.6%である一方、20歳代はわずか8.1%。若い世代ほど原発について、冷静に受け止めています。

全体では「すぐにでも全廃」が11.1%、「次第に減らし、いずれは全廃」が52.2%、「安全性の向上を図り、原発を減らす必要はない」が36.7%になりました。

7割超が原発ゼロを求める政府の集めたパブリックコメントが、現在の国民の考えを正確に伝えているのか、疑われる結果を示しています。そして世論は状況によって変動し、あいまいであることも分かります。「民意」と政府が言うものでエネルギー政策を決定することに、誰もが危ういと考えるでしょう。

関連記事

-

太陽光発電業界は新たな曲がり角を迎えています。 そこで一つの節目として、2012年7月に固定価格買取制度が導入されて以降の4年半を簡単に振り返ってみたいと思います。

-

12月8日記事(再掲載)。14日に衆議院選挙が行われ、事前の予想通り、自民党、公明党の連立与党が安定多数を確保。エネルギー分野では問題が山積しているのに、大きな変化はなさそうだ。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

国連総会の一般討論演説において、中国の習近平国家主席は「2060 年迄にCO2 排出量をゼロ」ように努める、と述べた。これは孤立気味であった国際社会へのアピールであるのみならず、日米欧を分断し、弱体化させるという地政学的

-

去る2024年6月11日に米下院司法委員会が「気候変動対策:環境、社会、ガバナンス(ESG)投資における脱炭素化の共謀を暴く」と題するレポートを公開しました。 New Report Reveals Evidence of

-

高速炉、特にもんじゅの必要性、冷却材の選択及び安全性についてGEPRの上で議論が行われている。この中、高速炉の必要性については認めながらも、ナトリウム冷却高速炉に疑問を投げかけ、異なるタイプで再スタートすべきであるとの主張がなされている。

-

オーストラリアは、1998年に公営の電気事業を発電・送電・小売に分割民営化し、電力市場を導入した。ここで言う電力市場は、全ての発電・小売会社が参加を強制される、強制プールモデルと言われるものである。電気を売りたい発電事業者は、前日の12時30分までに卸電力市場に入札することが求められ、翌日の想定需要に応じて、入札価格の安い順に落札電源が決定する。このとき、最後に落札した電源の入札価格が卸電力市場価格(電力プール価格)となる。(正確に言うと、需給直前まで一旦入札した内容を変更することもできるが、その際は変更理由も付すことが求められ、公正取引委員会が事後検証を行う。)

-

福島原発事故は、現場から遠く離れた場所においても、人々の心を傷つけ、社会に混乱を広げてきた。放射能について現在の日本で健康被害の可能性は極小であるにもかかわらず、不安からパニックに陥った人がいる。こうした人々は自らと家族や子供を不幸にする被害者であるが、同時に被災地に対する風評被害や差別を行う加害者になりかねない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間