(再掲載)総選挙、各政党のエネルギー政策をみる―争点外の原発、負担増は放置

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

今週のアップデート

1) 「故郷に住むのは当然だ」チェルノブイリ、自主帰還の近郊住民と語る(上)

2) 福島の強制避難政策の誤り-チェルノブイリ、自主帰還の近郊住民と語る(下)

GEPR編集者の石井孝明が、チェルノブイリを訪問。自主帰還の近郊住民と話しました。それを福島の避難政策と対比してまとめました。((上)は再掲載)ウクライナでは一律の避難政策が採用されました。それは地域社会を破壊するという結果が、事故から28年が経過して現れています。福島でも同じ失敗が起きる懸念があります。なぜ過ちを繰り返すのでしょうか。

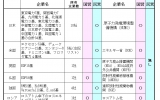

3)総選挙、各政党のエネルギー政策をみる-争点外の原発、負担増は放置

12月14日投開票の衆議院選挙を前に、エネルギーに焦点をあてて、各党の政策を比較しました。「原発の信任投票」という面はあるものの、争点になっていません。

4)中小企業経営から見た電力問題−負担限界を考えないエネルギー政策の迷惑

清水印刷紙工の経営者であり、日本商工会議所の中小企業政策専門委員を務める清水宏和氏の論考。提携する国際環境経済研究所のサイトからの転載です。

今週のリンク

フィナンシャルタイムス12月3日記事。JBpress翻訳掲載。石油価格の下落の影響を概観した記事。相場の先行きは分かりませんが、不況の懸念が伝えられた世界経済にとっては朗報であることを分析しています。

NHK、12月6日記事。今回の記事で取り上げなかった、小政党のエネルギー、原子力政策をまとめています。

3)甲状腺がん遺伝子変異、チェルノブイリと別型 福医大など見解

福島民報11月15日記事。福島で甲状腺がんが発生していますが、これはチェルノブイリ事故による甲状腺と別のものという研究です。このがんが福島原発の事故由来のものでないことの証明でしょう。

4)再エネ分野の人材育成の指標「再生可能エネルギースキル標準(GPSS)」を策定

経産省・資源エネルギー庁、12月5日公表。再エネについて事業で必要な知識をまとめ、それを共有知として活かそうという取り組みです。産業の健全な発展に必須です。

5)原発再稼働促進で電気料金を震災前の水準に 原子力国民会議、政府に要望へ

産経新聞12月4日記事。アゴラチャンネル(「原子力を国民の手に」)で紹介した「原子力国民会議」が東京で集会を開催しました。その説明、また同会議が電力料金の値下げを訴えることを伝えています。

関連記事

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 はじめに 本稿は原子力発電の国有化があり得るのかどうかを考える。国有化のメリットについては前報(2018.5.14付GEPR)で述べた。デメリットは国鉄や電電公社の経験で広く国民に知られている

-

日米原子力協定が自動延長されたが、「プルトニウムを削減する」という日本政府の目標は達成できる見通しが立たない。青森県六ヶ所村の再処理工場で生産されるプルトニウムは年間最大8トン。プルサーマル原子炉で消費できるのは年間5ト

-

GEPR編集部より。このサイトでは、メディアのエネルギー・放射能報道について、これまで紹介をしてきました。今回は、エネルギーフォーラム9月号に掲載された、科学ジャーナリストの中村政雄氏のまとめと解説を紹介します。転載を許諾いただきました中村政雄様、エネルギーフォーラム様に感謝を申し上げます。

-

最近、言論圧迫を政治の右傾の結果だとして非難する傾向が強いが、それは、非難している人たちが左派に属しているからだろう。現在、言論を本当に抑圧されているのは大概は右派の方だ。しかし、実態はなかなか国民の耳には届かない。 現

-

昨年10月のアゴラ記事で、2024年6月11日に米下院司法委員会が公表した気候カルテルに関する調査報告書のサマリーを紹介しました。 米下院司法委が大手金融機関と左翼活動家の気候カルテルを暴く サマリーでは具体性がなくES

-

1996年に世界銀行でカーボンファンドを開始し、2005年には京都議定書クリーン開発メカニズム(CDM)に基づく最初の炭素クレジット発行に携わるなど、この30年間炭素クレジット市場を牽引し、一昨年まで世界最大のボランタリ

-

「気候変動についての発信を目指す」気象予報士ら44人が共同声明との記事が出た。 マスコミ報道では、しばしば「物事の単純化」が行われる。この記事自体が「地球温暖化による異常気象が深刻化する中」との前振りで始まっており、正確

-

シンクタンク「クリンテル」がIPCC報告書を批判的に精査した結果をまとめた論文を2023年4月に発表した。その中から、まだこの連載で取り上げていなかった論点を紹介しよう。 ■ IPCCでは北半球の4月の積雪面積(Snow

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間