IPCC報告の論点61:積雪面積は減っていない

borchee/iStock

シンクタンク「クリンテル」がIPCC報告書を批判的に精査した結果をまとめた論文を2023年4月に発表した。その中から、まだこの連載で取り上げていなかった論点を紹介しよう。

■

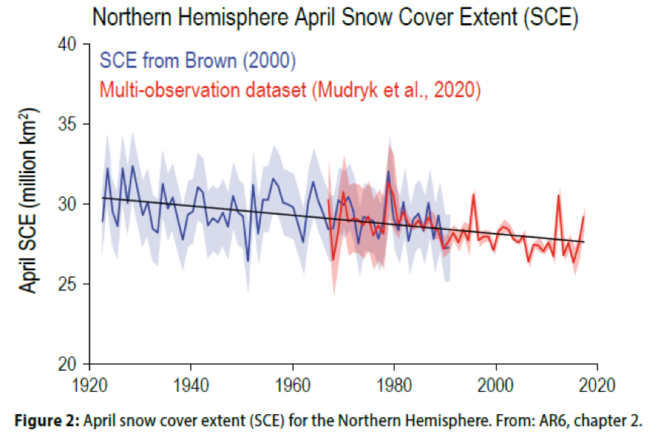

IPCCでは北半球の4月の積雪面積(Snow Cover Extent, SCE)が減少したというグラフが強調されている。地球温暖化によって積雪が減ったという訳だ。

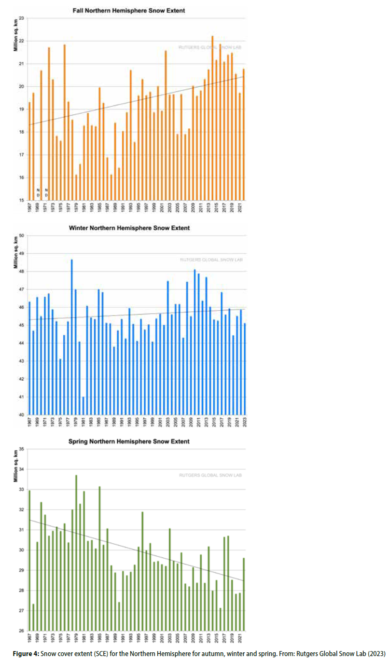

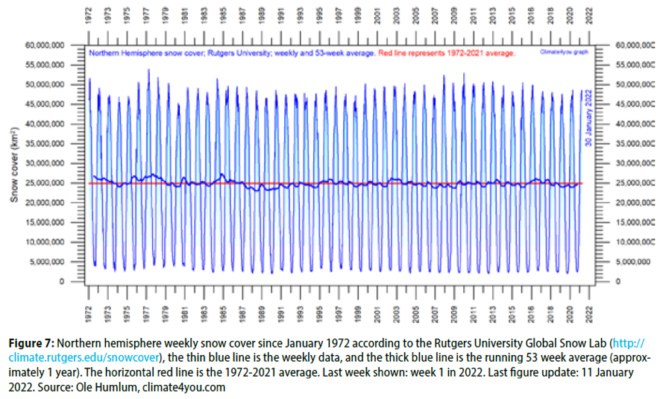

ところがクリンテルは、春においては積雪面積は減少したが、秋と冬にはむしろ増加してきたので、IPCCのように4月の結果だけを強調するのは不適切だとしている。下図がそれを示すもの。

この観測データセットはラットガーズ・グローバル・スノー研究所によるものであり、この分野ではもっとも著名なデータセットだ。

IPCCは、「このデータセットを含めた複数のデータを分析した結果として年間の全ての季節において積雪面積の現象が見られた」と結論している。だがクリンテルは「分析過程が不透明で結果を再現できない」と批判している。

またIPCCは「気候モデルによるシミュレーションも全ての季節において積雪面積の減少を示した」としている。だがクリンテルは「これは観測データと合っていないのではないか」と指摘している。

さて、北半球がここ数十年で温暖化したのは確かだが、積雪面積が減らないということはなぜ起きるのだろうか?

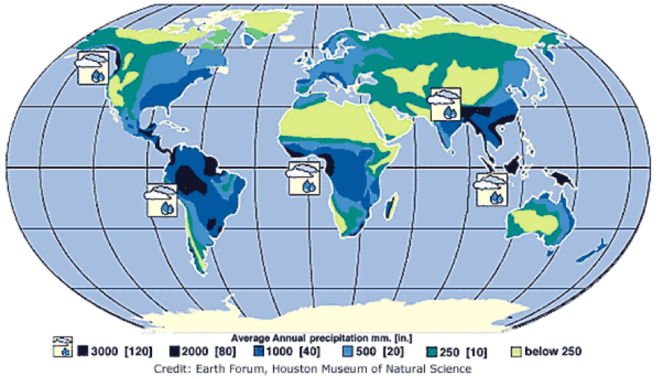

積雪量は、気温だけではなく、水分の供給量にも依存する。北極圏は(南極圏もそうだが)降水量は砂漠なみに少ない。このため、気象が変化して水分が流れ込むようになると、積雪は多くなる。下記は降水量のマップで、極域の降水量は砂漠なみに年間250ミリ以下の場所が多いことが分かる。

地球温暖化によって水分が流れ込む量が増え、秋や冬の降雪が増加したのかもしれない。

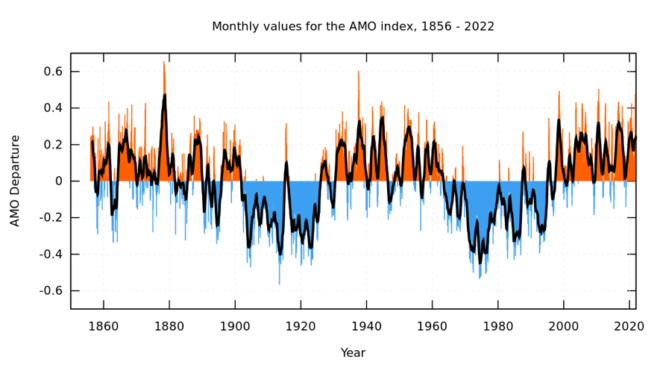

だが単なる自然変動の可能性もある。前述のラットガーズ・スノー研究所のデータセットは1967年から2022年までの56年間のものだが、北半球の気候は大西洋数十年規模振動(AMO)という周期約60年の長期的な自然変動に大きく影響を受けることが知られている。例えば米国のハリケーンの強度は相関が大きい。下記はAMO指数の時系列を示すものだ。

最後に1972年以降の北半球の積雪面積を見てみると、大きな季節変動があるのに対して、長期的な変動は殆ど見て取ることが出来ない。

気温が上昇したら単純に積雪面積が減る、という訳ではないことが分かる。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

・IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

・IPCC報告の論点㉛:太陽活動変化が地球の気温に影響した

・IPCC報告の論点㉜:都市熱を取除くと地球温暖化は半分になる

・IPCC報告の論点㉝:CO2に温室効果があるのは本当です

・IPCC報告の論点㉞:海氷は本当に減っているのか

・IPCC報告の論点㉟:欧州の旱魃は自然変動の範囲内

・IPCC報告の論点㊱:自然吸収が増えてCO2濃度は上がらない

・IPCC報告の論点㊲:これは酷い。海面の自然変動を隠蔽

・IPCC報告の論点㊳:ハリケーンと台風は逆・激甚化

・IPCC報告の論点㊴:大雨はむしろ減っているのではないか

・IPCC報告の論点㊵:温暖化した地球の風景も悪くない

・IPCC報告の論点㊶:CO2濃度は昔はもっと高かった

・IPCC報告の論点㊷:メタンによる温暖化はもう飽和状態

・IPCC報告の論点㊸:CO2ゼロは不要。半減で温暖化は止まる

・IPCC報告の論点㊹:アメダスで温暖化影響など分からない

・IPCC報告の論点㊺:温暖化予測の捏造方法の解説

・IPCC報告の論点㊻:日本の大雨は増えているか検定

・IPCC報告の論点㊼:縄文時代には氷河が後退していた

・IPCC報告の論点㊽:環境影響は観測の統計を示すべきだ

・IPCC報告の論点㊾:要約にあった唯一のナマの観測の統計がこれ

・IPCC報告の論点㊿:この「山火事激増」の図は酷い

・IPCC報告の論点51:気候変動で食料生産が減っている?

・IPCC報告の論点52:生態系のナマの観測の統計を示すべきだ

・IPCC報告の論点53:気候変動で病気は増えるのか?

・IPCC報告の論点54:これは朗報 CO2でアフリカの森が拡大

・IPCC報告の論点55:予測における適応の扱いが不適切だ(前編)

・IPCC報告の論点56:予測における排出量が多すぎる(後編)

・IPCC報告の論点57:縄文時代はロシア沿海州も温暖だった

・IPCC報告の論点58:観測の統計ではサンゴ礁は復活している

・IPCC報告の論点60:グレートバリアリーフは更に拡大中

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

日本に先行して無謀な脱炭素目標に邁進する英国政府。「2050年にCO2を実質ゼロにする」という脱炭素(英語ではNet Zeroと言われる)の目標を掲げている。 加えて、2035年の目標は1990年比で78%のCO2削減だ

-

古野真 350.org Japan代表 石炭発電プラント(カナダ、Wikipediaより) (GEPR編集部より) 投稿原稿を掲載します。GEPRは、石炭火力の使用増加は環境配慮をすればやむを得ないという立場の意見を紹介

-

(前回:再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か②) 送電線を増強すれば再生可能エネルギーを拡大できるのか 「同時同量」という言葉は一般にも定着していると思うが、これはコンマ何秒から年単位までのあらゆる時間軸で発電量と需

-

2018年4月8日正午ごろ、九州電力管内での太陽光発電の出力が電力需要の8割にまで達した。九州は全国でも大規模太陽光発電所、いわゆるメガソーラーの開発が最も盛んな地域の一つであり、必然的に送配電網に自然変動電源が与える影

-

経済産業省において10月15日、10月28日、と立て続けに再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下「再エネ主力電源小委」)が開催され、ポストFITの制度のあり方について議論がなされた。今回はそのうち10月15日

-

昨年9月1日に北海道電力と東北電力の電力料金値上げが実施された。これで、12年からの一連の電力値上げ申請に基づく料金値上げが全て出そろったことになる。下表にまとめて示すが、認可された値上げ率は各電力会社の原発比率等の差により、家庭等が対象の規制部門で6・23%から9・75%の範囲に、また、工場やオフィスビルを対象とする自由化部門で11・0%から17・26%である。

-

GEPRはエネルギー問題をめぐる情報を集積し、日本と世界の市民がその問題の理解を深めるために活動する研究機関です。 福島の原発事故以来、放射能への健康への影響に不安を訴える人が日本で増えています。その不安を解消するために

-

7月15日、ウィスコンシン州ミルウオーキーで開催された共和党全国党大会においてトランプ前大統領が正式に2024年大統領選に向けた共和党候補として指名され、副大統領候補としてヴァンス上院議員(オハイオ)が選出された。 同大

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間