再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か③

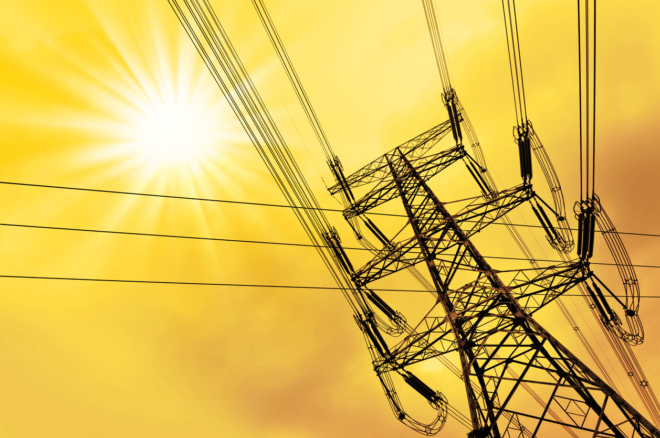

Delpixart/iStock

送電線を増強すれば再生可能エネルギーを拡大できるのか

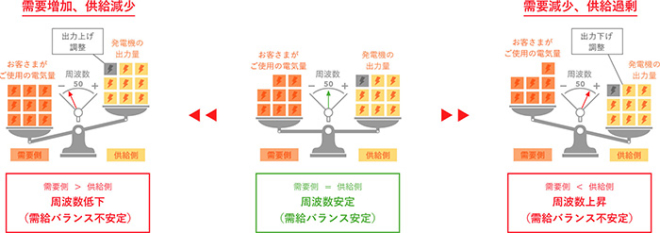

「同時同量」という言葉は一般にも定着していると思うが、これはコンマ何秒から年単位までのあらゆる時間軸で発電量と需要を一致させねばなないことを表しており、それを実現するのに必要となるのが各種の調整力だ。

図1 同時同量と調整力

出典:EMIRA

送電線の増強は、電源地域から需要地域へ電気を送る道を整備することであり、他の地域で調整力に余裕があれば、広域の運用により不足分をカバーする効果が期待できる。今春には、全国で唯一未実施だった東京電力エリアでも出力制御を行う見通しのことだが、それはこの送電容量に係る問題であると聞いている。

しかし、送電線の増強で調整力自体を増やせるわけではなく、今後全国的に再エネが余剰になる場面も多くなってくることから、送電線の増強だけで対応できるわけではない。送電線の増強は必要であるとしても、それだけで十分というわけではないのだ。

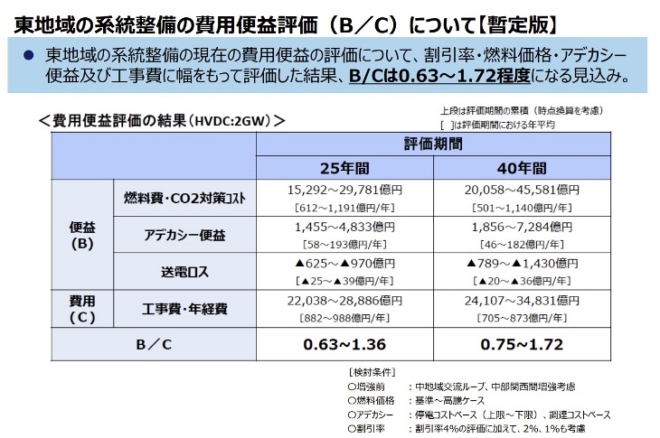

実際、最近行われた国の委員会でも、全国的な再エネ拡大の影響により地域間連系送電線増強の費用対効果の試算値が1を下回る恐れが出てきたことが報告されている。

図2 東日本における系統整備の費用便益評価の試算

出典:経済産業省、第70回電力・ガス基本政策小委員会 資料11より

このように送電線増強による効果に陰りが見えてきたことから、今度は需要面での対策に注目が集まってきており、今後デマンドレスポンス等の活用や新たな料金メニューの提供などが期待されている。

しかし、それらを普及させるには相応の費用と時間が必要であり、すぐに効果を期待するのは困難だ。今のところ、調整力の確保は主に電源側で対処すべき問題なのである。

揚水や蓄電池を活用すれば再生可能エネルギーを拡大できるのか

揚水や蓄電池は有効な調整力であるが、あらかじめ充電した量しか利用することができず、持続時間に制約があるなど火力機と比較して使い勝手に大きな差がある。

季節間の変動や、曇りで風が弱い日が続いたときなど、揚水・蓄電池だけでは対応しきれない。

また、最近ではこれらを「脱炭素化された調整力」と表現されているが、現状再エネが余剰となる時間帯はわずかであり、年間を通してみるとこれらの充電原資は主に火力発電が担っているため無条件で脱炭素電源と言えるわけではない。

将来的に蓄電池が大量に普及し、余剰再エネで十分な電力を充電できるようになれば、調整力としての火力など不要との意見もあるが、昼間しか発電せず、年間の利用率が17%程度の太陽光発電で必要な電力量を賄うためには、今の10倍程度の設備量が必要となる。

また、限られた時間帯で発生する大量の余剰電力を、夜間や曇り日の分も含めてせっせと充電しなければならず、貯め込む量に比例して蓄電池の設備量も莫大なものとなる。さらに、充電には少なからずロスを伴うことも考慮すると、すべての電力を蓄電池に貯めることには相当な無理がある。

さらに、もし再エネと蓄電池の組合せにより電力供給を賄おうとすれば、再エネ余剰が十二分にあることが前提となるが、再エネ、蓄電池ともに莫大な設備費がかかることに加え、再エネを増やそうとすると、先ず調整力が不足し、そのことが安定供給維持の障害となるというジレンマを抱えている。

送電線、揚水発電所、蓄電池、さらにはデマンドレスポンスについても、それぞれの特性を正しく理解し、使いどころをしっかり見極めることがなにより重要だ。

(次回につづく)

関連記事

-

11月23日、英国財務省は2017年秋期予算を発表したが、その中で再エネ、太陽光、原子力等の非化石予算を支援するために消費者、産業界が負担しているコストは年間90億ポンド(約1.36兆円)に拡大することが予想され、消費者

-

アゴラチャンネルで池田信夫のVlog、「炭素税がやってくる」を公開しました。 ☆★☆★ You Tube「アゴラチャンネル」のチャンネル登録をお願いします。 チャンネル登録すると、最新のアゴラチャンネルの投稿をいち早くチ

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

11月の12日と13日、チェコの首都プラハで、国際気候情報グループ(CLINTEL)主催の気候に関する国際会議が、”Climate change, facts and myths in the light of scie

-

検証抜きの「仮定法」 ベストセラーになった斎藤幸平著『人新世の「資本論」』(以下、斎藤本)の特徴の一つに、随所に「仮定法」を連発する手法が指摘できる。私はこれを「勝手なイフ論」と命名した。 この場合、科学的な「仮説」と「

-

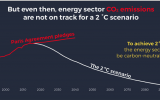

国際エネルギー機関(IEA)の最新レポート「World Energy Outlook2016」は将来のエネルギー問題について多くのことを示唆している。紙背に徹してレポートを読むと、次のような結論が得られるであろう。 1・

-

原子力基本法が6月20日、国会で改正された。そこに「我が国の安全保障に資する」と目的が追加された。21日の記者会見で、藤村修官房長官は「原子力の軍事目的の利用意図はない」と明言した。これについて2つの新聞の異なる立場の論説がある。 産経新聞は「原子力基本法 「安全保障」明記は当然だ」、毎日新聞は「原子力基本法 「安全保障目的」は不要」。両論を参照して判断いただきたい。

-

G7首脳が原爆資料館を視察 G7広島サミットが開幕し、各国首脳が被爆の実相を伝える広島平和記念資料館(原爆資料館)を訪れ、人類は核兵器の惨禍を二度と繰り返してはならないとの認識共有を深めた。 しかし現実にはウクライナを侵

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間