再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か

SimonSkafar/iStock

立春が過ぎ、「光の春」を実感できる季節になってきた。これから梅雨までの間は太陽光発電が最も活躍する季節となるが、再エネ導入量の拡大とともに再エネの出力制御を行う頻度が多くなっていることが問題となっている。

2月6日に行われた閣議後記者会見の質疑で、齋藤健・経済産業大臣は、記者の「最近再エネの出力制御が常態化しつつあり再エネ普及と拡大に水を差しかねない事態だが、大臣の受け止めと対応策はどうか」との問いに対し、

- 再エネの出力制御は、電力の安定供給を維持しながら再エネの導入を進めるために、むしろ必要な措置である。

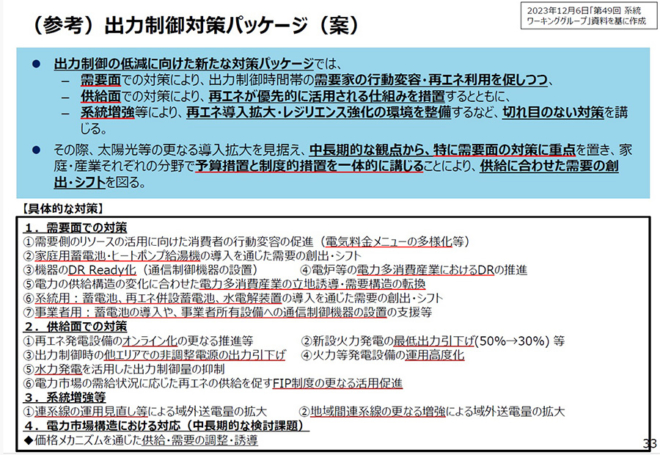

- しかし、再エネの導入拡大に歯止めがかからないよう、昨年末に「出力制御対策パッケージ」を取りまとめた。

と答えた。

図1 出力制御パッケージ

出典:経済産業省

出力制御を行うことは、「せっかく利用できる再エネを捨てることになりもったいない」との声もあるが、どう対応するのが適切なのだろうか。

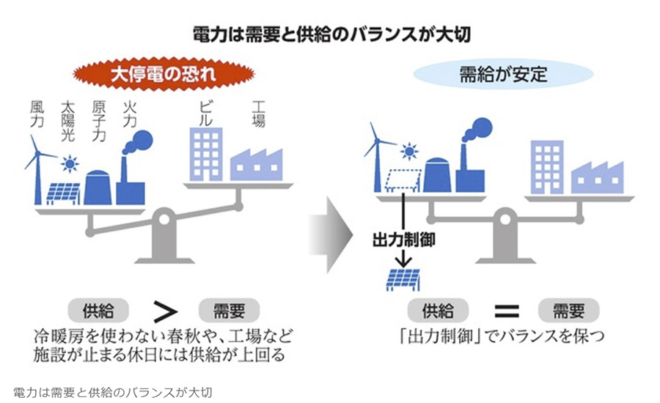

停電を防ぐために必要な電気の需給バランス

電気はそのままでは貯めることができないため、電力系統においては電気を使う量と発電する量(需要と供給)を常にバランスさせる必要がある(同時同量)。このバランスが崩れてしまうと電力系統の周波数が乱れ、最悪の場合、大規模停電が発生する恐れがある。

図2 需給バランスのイメージ

出典:朝日新聞デジタル

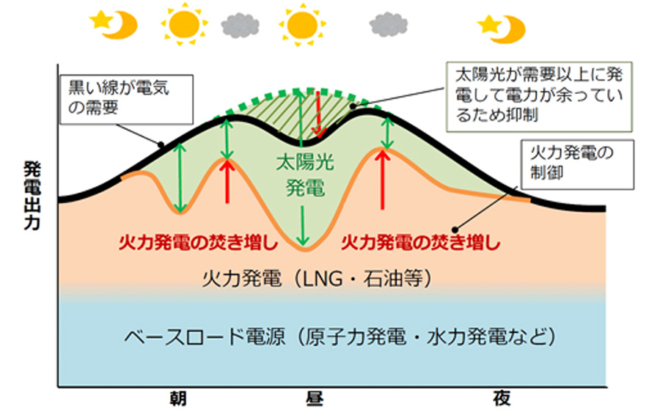

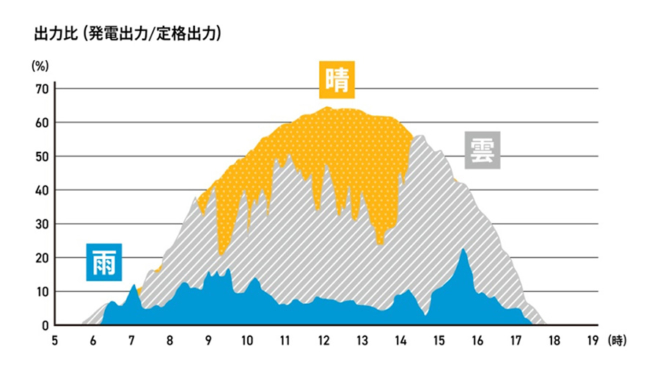

電気の需要は時々刻々変化するとともに、太陽光や風力といった自然変動電源の発電量は需要の多少にかかわらず天候に左右される。

図3 電力需給のイメージ

出典:経済産業省

また太陽光発電は、日中の発電量は多いが、陽が西に傾くにつれて急速に発電量が下がるという特徴を持っている。

図4 太陽光発電の発電電力量の推移

出典:東京電力EP

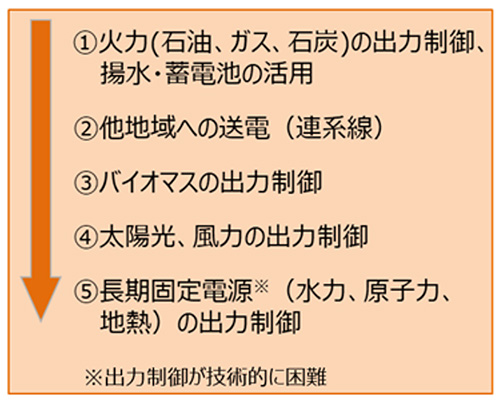

このように刻一刻と変化する需要と供給のバランスを一致させるため、電力系統で電源をどのような条件や順番で動かすかを定めた「優先給電ルール」がある。

図5 優先給電ルール

出典:経済産業省

通常は「優先給電ルール」に従い、発電量(供給)が需要を上回る可能性がある場合には火力発電所や揚水式発電所などの出力を調整して対応しているが、それでも供給が需要を上回る恐れがある場合に再エネの出力制御が行われることになる。

このように、停電を防ぎ電力の安定供給を確保するために需給のバランスを取ることが必要不可欠であり、さまざまな電源の出力制御が日常的に行われている。

再エネの出力制御は優先度が低く「苦肉の策」ではあるものの、仮にそれを全くやらなければ大停電が起きることになり、そうなると再エネ自体も発電を続けられなくなってしまうため、齋藤大臣の「必要な措置」というコメントとなっているのである。

関連記事

-

目を疑いました。。 都内の中小企業が国内外のカーボンクレジットを取引しやすい独自の取引システムを構築します!!(2024年06月06日付東京都報道発表資料) 東京都では、「ゼロエミッション東京」の実現に向けて、都内の中小

-

原油価格は年末に向けて1バレル=60ドルを目指すだろう。ただし、そのハードルは決して低くはないと考えている。

-

7月21日、政府の基本政策分科会に次期エネルギー基本計画の素案が提示された。そこで示された2030年のエネルギーミックスでは、驚いたことに太陽光、風力などの再エネの比率が36~38%と、現行(19年実績)の18%からほぼ

-

丸川珠代環境相は、除染の基準が「年間1ミリシーベルト以下」となっている点について、「何の科学的根拠もなく時の環境相(=民主党の細野豪志氏)が決めた」と発言したことを批判され、撤回と謝罪をしました。しかし、この発言は大きく間違っていません。除染をめぐるタブーの存在は危険です。

-

この連載でもたびたび引用してきたが、米国共和党は、気候危機など存在しないことを知っている。 共和党支持者が信頼しているメディアはウオールストリートジャーナルWSJ、ブライトバートBreitbart、フォックスニュースFo

-

本年1月17日、ドイツ西部での炭鉱拡張工事に対する環境活動家の抗議行動にスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリが参加し、警察に一時身柄を拘束されたということがニュースになった。 ロシアからの天然ガスに大きく依存して

-

IPCC第6次評価報告書(AR6)の第1作業部会(自然科学的根拠)の政策決定者向け要約(SPM)が発表された。マスコミでは不正確なあおりやデータのつまみ食いが多いので、環境省訳を紹介しよう。注目される「2100年までの気

-

需給改善指示実績に見る再生可能エネルギーの価値 ヨーロッパなどでは、再生可能エネルギーの発電が過剰になった時間帯で電力の市場価格がゼロやマイナスになる時間帯が発生しています。 これは市場原理が正常に機能した結果で、電力の

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間