原発、国民的合意を作れるか? — 学生シンポジウムから見たエネルギーの可能性

学生たちが語り合う緊急シンポジウム「どうする日本!? 私たちの将来とエネルギー」(主催・日本エネルギー会議)が9月1日に東京工業大学(東京都目黒区)で開催された。学生たち10名が集い、立場の違いを超えて話し合った。柔らかな感性で未来を語り合う学生の姿から、社会でのエネルギーをめぐる合意形成のヒントを探る。

(アゴラ研究所フェロー 石井孝明)

東工大で行われた学生シンポジウム

世代によって異なる原発への態度

「私は世間では「推進派」に分類、批判されており、原発を活用すべきと考えています。しかし、どのような考えを持つ人も、問題を語り合う場が少なかったように思います。若い人の意見を、心をオープンにして聞きたいと思って、このシンポジウムを企画しました」。議論を呼びかけた、東京工業大学工学部助教の澤田哲生氏は語った。

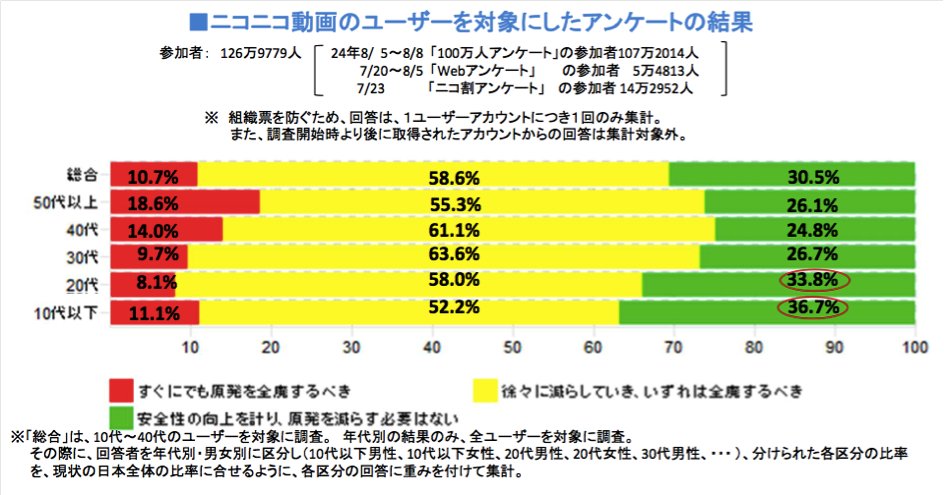

そして澤田氏は興味深い資料を紹介した。インターネットテレビの「ニコニコ生放送」を運営するドワンゴ社が今年7月から8月にかけて、127万人にアンケートを行っていた(プレスリリース)。世代によって原発をめぐる考えが違うのだ。

50歳代以上は原発の即時全廃を唱える人が18.6%である一方、20歳代はわずか8.1%。全体では「すぐにでも全廃」が11.1%、「次第に減らし、いずれは全廃」が52.2%、「安全性の向上を図り、原発を減らす必要はない」が36.7%になった。若い世代ほど原発について冷静に受け止めているのかもしれない。

参加者した10人の学生は、国立大学の大学院で原子力を専攻する学生が2人、環境NPOに参加して原発に批判的な私立大の大学院生など批判派が2人。残りが中間派と言える、さまざまな考えを持つ学生だ。

2時間半のシンポジウムは、「ニコニコ生放送」によって中継され、視聴者は3万8000人に達した。これは同テレビの番組でかなり多い数字だ。20−30代の若い世代の多い視聴者が同世代の語り合いに共感を抱いたためかもしれない。

就職先として魅力的なエネルギー業界

第1部のセッションは「世界的視野で見たエネルギー・環境問題〜福島事故後、原子力とどう向き合うべきか?」がテーマ。モデレーターは国際環境経済研究所主席研究員の竹内純子さんだった。竹内さんは以前、東京電力社員で環境問題にかかわってきた。

「皆さんの考えていることを自由に述べてください。議論はまとめません」という竹内さんの呼びかけに、学生が語り始めた。

「原発だけの功罪だけを論じてエネルギーを考えてはバランスを欠きます。エネルギーシステムの全体像を考え、その目指す目標を実現するために原子力のあり方を考えるべきではないでしょうか」(国立大院生・原子力)

「私は原爆が落とされた広島出身です。原子力への戸惑いはあるし、長期的には原発に依存しない社会を作ってほしいです」(国立大生・医学部)

原発を一方的に推進するという立場の人はいなかったが、即座に原発を停止することを主張する学生は2名いた。「この事故を考えれば、安全が確認できない以上、止めることを考えるべき。原子力に未来がないと、誰もが思うでしょう」(私立芸術大生・教育)。これには「原子力には可能性がある」との反論もあった。

竹内さんが聞いた。「電力会社、エネルギー関連企業に就職を考えてもいいと思う人はいますか」。この質問に4人が「考えてもいい」と挙手した。

「東京電力も就職先に考えてもいい。福島第一原発の事故処理は長期的な問題になるので、自分の力が活かせるかもしれない」(国立大院生・原子力)。

「巨大電力会社以外のエネルギー会社がこれから次々と産まれるはずです。エネルギーにはイノベーションの可能性があります」(私立大生・経済)。

原発事故の後で、電力会社やエネルギー産業には悪いイメージが広がってしまったように思える。ところが学生らは社会に広がった思い込みから離れ、自由に柔軟にエネルギー問題をとらえているようだ。

竹内さんは次のように語り、学生にエールを送った。「エネルギーをめぐる議論の土俵から降りてしまう方が楽かもしれません。これは、自分なり悩み考えていかなければならないのだと思います。皆さんの真剣でバランスの取れた考えに感銘を受けました」。

どんな社会をつくるべきか−リスク認識への隔たり

次のセッションのテーマは「これからの日本、どんな国を目指すべきか?」。モデレーターは広告会社「サステナ」の代表を務めるマエキタミヤコさんが務めた。マエキタさんは、原発について否定的な意見を持ち、さまざまな社会活動を行っている。

第1部の議論を受けて「どんな社会をつくりたいですか」と、マエキタさんが聞いた。「豊かさを維持したい」「リスクの少ない社会をつくりたい」という点では、全員が合意した。

印象に残ったのは、豊かさを確保する代償として、リスクへどのように向き合うのかという問題をめぐる議論だ。マエキタさんは「原発はリスクという点で、大きな問題を抱えます」と問いかけた。生命や生活へのリスクに注目した発言だ。

「福島で取り返しのつかない事故が起こってしまった以上、これまでと同じように誰も原発に向き合えないでしょう。私もそう。感情は無視できない。」(国立大生・理学)。

「世代間の問題も考えなければなりません。今の世代がつくったとの関係で考えると、原発はリスクを必ず次世代に残します」(私立芸術大生・教育)。

一方で一部の学生は、学生は原発を止めることへのリスクを指摘し、生命や生活もそれによって脅かされるとの認識を示した。

「多くのリスクに私たちは囲まれて暮らしているわけです。原発を廃止することで、経済的な負担が増えることを考えなければいけません」(国立大生・農学)。

「リスクゼロを目指すコストは巨額になります。それは別のリスクも産みかねない」(国立大院生・原子力)。

原発事故によって拡散した放射線物質によって現在の福島と東日本での健康被害の可能性は少ないと、政府は発表している。ところが人々の不安は消えない。それぞれの人の価値判断の違いによって、どのリスクに注目するかが異なるためだ。特に、恐怖感などの感情が絡み付くと、合意は困難になる。実社会で起こっている問題がここでも現れていた。

意見の異なることも多かった。そこで話し合うことの意味についての疑問も出た。「私たち学生がここで語っても社会は変えられないでしょう」(国立大生・理学)

これには別の意見もあった。「こうした場の集積が社会を変えると思います。政策や社会に無関心であることが、原発が作り続けられ、そしてその危険が放置され、福島の事故の原因の一つになったのではないでしょうか」(私立大院生・環境経済)。

しがらみにとらわれない次世代への期待

原発事故の前に日本ではエネルギー問題をめぐって、次のような状況があった。問題を考える際に原発の「賛成」「反対」という単純な二項対立で問題をとらえる人が多かった。そして政府・推進派は合意をすり合わせる努力を怠り、原発を作り続けた。一方で反対も批判を繰り返して、建設的な提言を行わなかった。

さらにこの対立は政治的な主張と結びつき、保守政党が原発推進、革新陣営が反対と分類され、相互の意思疎通がなくなった。こうした争いに大多数の国民は無関係だった。金を払って電気を利用するだけの単なる「消費者」になり、自らエネルギーにかかわることはしなかった。

これは危険な結末をもたらした。原発への疑問は、正しい指摘もあるのに聞いてもらえない「カサンドラの叫び」になってしまった。一転して、福島原発事故の後は全国民がエネルギーと原発に関心を向けた。しかし議論では、突如考え始めたことによる勉強不足から、未熟な面がかなりある。また過去の議論の延長で、「まず相手を攻撃する」という行動をする人も一部にいる。

筆者は福島原発事故の後で、エネルギーについてのシンポジウム、対話の取り組みを何度か取材したが、罵声が飛び交うとげとげしい雰囲気の中で、批判が広がる無意味な場になることがたびたびあった。

ところが、今回の学生の対話ではそうした過去の議論とはまったく違った。議論は落ち着き、質が高く、さらに「さわやか」という印象を筆者は抱いた。

学生たちは過去の対立、また原発をめぐる先入観から無縁で、問題を深く自らの頭で考えていた。そして相手に「レッテル貼り」をして対話を拒否する姿勢がなかった。

さらに学生たちが、「民主主義」とか、「国民の政治参加」などの理想を信じていることも心に残った。現実の政治や社会を見れば、そうした理想の建前と現実が大きく乖離し、政治家はエネルギーを政争の道具にしている。政府を動かす人々のいいかげんさや醜さと学生の純粋さの乖離に、悲しくなる。

エネルギーと原発の現状は、何も決められず混迷している。いずれ状況は動き出す。市民による対話は未来を直接には決めないかもしれない。しかし、どの方向に進もうとも、対話の蓄積は新しい体制作りの中でそれぞれの合意とその実行を実りあるものにするはずだ。

そして新しいエネルギーの議論の担い手には、次の世代で意識の高い人々が中心になるべきだと思う。過去のしがらみ、先入観にとらわれず、自らのために合理的な思索を積み重ねるだろう。

このシンポジウムから、エネルギーをめぐる未来の合意の期待を抱くことができた。

(2012年9月10日掲載)

関連記事

-

筆者は繰り返し「炭素クレジット=本質的にはグリーンウォッシュ」と指摘してきました。そこで、筆者のグリーンウォッシュ批判に対して炭素クレジット推奨側が反論するために、自身がESGコンサルの立場になって生成AIと会話をしてみ

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 これまで筆者は日本の水素政策を散々こき下ろし、そのついでに「水素を燃やすのが勿体ないならば、その水素を原料に大量のエネルギーを使って合成するアンモニアを燃やすのは更に勿体ない、

-

日本では原発の再稼動が遅れているために、夏の電力不足の懸念が広がっています。菅直人前首相が、政治主導でストレステストと呼ばれるコンピュータシュミレーションを稼動の条件としました。それに加えて全国の原発立地県の知事が、地方自治体の主張が難色を示していることが影響しています。

-

電力料金の総括原価方式について、最近広がる電力自由化論の中で、問題になっている。これは電力料金の決定で用いられる考え方で、料金をその提供に必要な原価をまかなう水準に設定する値決め方式だ。戦後の電力改革(1951年)以来導入され、電力会社は経産省の認可を受けなければ料金を設定できない。日本の電力供給体制では、電力会社の地域独占、供給義務とともに、それを特徴づける制度だ。

-

日本の温室効果ガス排出は減少している。環境省はカーボンニュートラル実現について「一定の進捗が見られる」と書いている。 伊藤信太郎環境相は「日本は196カ国の中でまれに見るオントラックな削減をしている」と述べ

-

2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震直後の誘発地震で、それまでに考慮されていなかった断層に地表地震断層を生じたことから、翌年、国は既設原子力発電所の敷地内破砕帯を対象に活動性の有無に関するレヴューを行なった。

-

「ポスト福島の原子力」。英国原子力公社の名誉会長のバーバラ・ジャッジ氏から、今年6月に日本原子力産業協会の総会で行った講演について、掲載の許可をいただきました。GEPR編集部はジャッジ氏、ならびに同協会に感謝を申し上げます。

-

アゴラ・GEPRは9月27日に第3回アゴラ・シンポジウム「災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか」を開催しました。その映像を公開する。専門家が、地震と震災のリスクを語り合った。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間