原子力規制委員会の活断層評価に思う — 行政訴訟による法的決着も視野に入れ、適正な判断をうながせ(一般投稿)

(GEPR編集部)原子力規制委員会は、既存の原発について、専門家チームをつくり活断層の調査を進めている。日本原電敦賀発電所(福井県)、東北電力東通原発(青森県)に活断層が存在すると同チームは認定した。この問題GEPR編集部に一般のビジネスパーソンから投稿があった。第三者の意見として紹介する。投稿者は電力会社に属していないが、エネルギー業界に関わる企業でこの問題を調べている。ただし匿名とする。

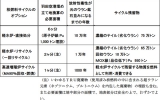

読者の公正な判断のために情報を提供すれば、原子力規制委員会の前身である原子力安全委員会は2006年の指針で、原子炉建屋など重要施設は活断層の上に立ててはいけないとしている。この中の活断層の定義は12万〜13万年以内とされている。(「発電用施設に関する耐震設計審査指針」原子力安全委員会2006年9月19日)ただし活断層と認定しても、廃炉などの手続きなどは定められていない。しかし、再稼動を認めないという形で、事実上の廃炉になる可能性がある。

原発、エネルギー問題は多くの人の関心を集めている。活断層審査問題についての意見を、GEPR編集部では募集する。info @gepr.orgまで

(以下本文)

委員会に正当性はあるのか

原子力規制委員会の動きが変だ。というのは、原発を十分な論議するための時間の確保を怠り、一方的な決めつけや事業者の意見に耳を貸さない姿勢が露骨に目立つからだ。

規制委員会の専門家チームは、そもそも外部有識者の選定において関係学会からの推薦を受け、規制委員会(事実上島崎委員長代理とメンバー)が決定するという形で決められた。このプロセスはおかしいのではないか。この委員会に委ねられたのは「活断層の活動性の判定」という極めて重大な判断だ。大飯、敦賀、東通の調査を行なったメンバーを見る限り、活断層研究の専門家がほとんど入っていないという声も関係者の中では聞かれる。しかも反原発派と共著を出す研究者もメンバーにいる。

将来のエネルギ-需給に大きな影響を与える判断をする人事である以上、それぞれの専門委員について、研究者としての過去の研究実績やその業績は十分かということに加え、電気事業者等との関係だけでなく、思想に偏向が無いか、十分な資格審査を済ませてから委員に任命すべきではないか。自民党政権になったあと、国会同意が規制委員会人事では必要になる。専門委員も、その経歴と正当性について厳しくチェックしておくべき重要な人事事案である。

活断層認定の判断は妥当なのか

一方、これまで俎上に上がった三地点は、いずれもかなり以前の安全審査や、耐震バックチェック途中の地点であった。これらについては、当時の規制当局が可能な限りの専門家による審議を経て一定の結論を導いたものばかりである。それを2006年につくった基準に照らして、活断層に認定するという遡及適用は妥当であろうか。

今回の規制委員会の面々がこれら当時の審議過程や報告書を十分読んで審査に臨んだのであろうか。仮に報告書を読んでいたのであれば、「ここがおかしい。ここが全体として矛盾している」という技術的な解明プロセスがまったく見えない。

例えば、東通原発について東北電力は認定された地層を「膨潤作用」、つまり地層が膨らみ活断層に見えていると主張している。東北電力側は多数の仮説を立てて現象面との対比を議論し、消去法でこの説にたどり着いているわけだから、その説に疑義がある、あるいは活断層であるという説を導くのなら規制委員会側が同じプロセスを経るべきである。それが技術の正解ではないか。それなのに、規制委員会は東北電力に立証責任を持たせている。政治ジャッジを聞きたいわけではない。

また敦賀では、事業者の概要説明、専門委員の所見説明の後に事業者の質疑応答は許されず、2時間で打ち切られた。議論が極めて短時間で収束していて活断層であるという結論に至る過程が不自然かつ恣意的に感じたのは私だけではないはずだ。

活断層の問題は、1+1=2とは行かない。自然科学の一種でもあり、観察結果の提示、現象面の体系化、理論的説明を経て学説が形成されていくものとされる。単純に言えばだれも地球の中を直接見た者はいないのだから。確かに学説も定説化した後に新たな現象が観察されると覆ることすらある。まさに真実はかなたの神のみぞ知るである。

加えて言えば、本当の意味で中立的、客観的な審査であるというならば、規制委員会は専門委員の人選をやり直し、委員長代理を含めた検討会の面々をそっくり入替えて審議をした場合、はたして同じ結論になるだろうか。

今求められるのは、技術を持っている者同士(規制側・事業者側)の誠実な議論であり、権威と企業のやりとりでない。規制委員会の面々も誤解をしてもらっては困る。

法的決着も電力業界は視野に入れるべきだ

昨年春、東北地方太平洋沖地震の発生によって、大規模な災害が発生するとともに、地震学者や地質学者は大きな精神的ショックを受けたはずだ。かれらはそれまでもっていた学問的知識や経験でおよそ想像すらできなかったマグニチュード9クラスの巨大地震をまじかに見たからである。

これによって、地震関係の専門家は及び腰の姿勢が身についてしまった。何事も「可能性を否定できない」と、都合の良い言い逃れをするようになっているようだ。

これらが原子力の耐震規制の枠組みに浸透し始め、時として過大な安全を夢想し責任回避を重ねる癖がついたように想像する。これは学識経験者・専門家に限らず原子力規制庁の役人にも当てはまる。

原子力規制委員会は、来年7月今後見えてくるであろう新たな安全基準では、活断層とは何かという基本的考え方を再確認し、40万年前という数値の根拠や運用方法を明確にする必要がある。そして、その基準を一般人に説明する際には単に安全最優先の国民感情に配慮した「活断層」の認定基準であることを示すのではなく、純粋な科学的知見のロジカルかつ分かりやすい説明を行なっていただきたい。

繰り返しになるが、規制委員会の活断層審査では、まず判明している事実の全体像の把握を怠ることなく、データによってのみ最大限の分析・評価を全力で試みた上で結果を導いていくよう強く望みたい。そこには真に誠実な科学者の良心のもとでの「判断」であり、国民から注目を浴びる政治的判断ではないということである。

逆に、これまでお上の言うことばかり聞いてきた事業者は、今回の判断を不服とし、規制委員会と規制庁を裁判に訴え、法廷闘争に持ち込んで白黒をつけてもよいかもしれない。海外の法治国家では、民間企業が過去規制を受けながら事業を進めてきて、政権が変わり、国民が不安に思っているとの報道を踏まえ、ろくに時間もかけずに活断層に認定されたので会社としてその判断を受け入れたということでは、恐らく株主から訴えられるはずだ。ましてや今回の活断層判断は、会社の存亡に関わる問題だ。

訴訟となり、それが科学的に適切に判断されれば、膨大なデータをもつ事業者が有利であり、可能性や仮定で結論を誘導した委員会側が敗訴する可能性が高いと思う。福島原発事故の国会事故調が「規制の虜」、つまり監督官庁が業者側に情報を依存して、規制が適切に行われなかった面もあったという。

最後はお上が何とかしてくれると考えて事業をやってきた電力側としても、時代も変わったことを踏まえ、今までのぬるま湯体質と決別し、国を訴えるといった行動も必要ではないか。

そんな緊張感のある関係を国民も望み、ひいては規制側の貧弱な能力をアップしていくきっかけにもなるではないだろうか。

(2012年12月25日掲載)

関連記事

-

世界的に化石燃料の値上がりで、原子力の見直しが始まっている。米ミシガン州では、いったん廃炉が決まった原子炉を再稼動させることが決まった。 米国 閉鎖済み原子炉を再稼働方針https://t.co/LILraoNBVB 米

-

ESG投資について、経産省のサイトでは、『機関投資家を中心に、企業経営の持続可能性を評価するという概念が普及し、気候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや企業の新たな収益創出の機会を評価するベンチマークとして

-

福島第一原子力発電所事故以来、国のエネルギー政策上の原子力の位置づけは大きく揺らいできた。政府・経産省は7月に2030年度の最適電源構成における原子力比率を20~22%とすることをようやく決定したが、核燃料サイクル問題については依然混迷状態が続いている。以下、この問題を原点に立ち返って考えて見る。

-

ロイターが「世界の海面上昇は史上最高になり、海面が毎年4.5センチ上がる」というニュースを世界に配信した。これが本当なら大変だ。この調子で海面が上がると、2100年には3.6メートルも上がり、多くの都市が水没するだろう。

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 はじめに 日本は約47トンのプルトニウム(Pu)を保有している。後述するIAEAの有意量一覧表に拠れば潜在的には約6000発の原爆製造が可能とされている。我が国は「使用目的のないプルトニウムは

-

2020年はパリ協定実施元年であるが、世界はさながら「2050年カーボンニュートラル祭り」である。 パリ協定では産業革命以後の温度上昇を1.5度~2度以内に抑え、そのために今世紀後半に世界全体のカーボンニュートラルを目指

-

最新鋭の「第3世代原子炉」が、中国で相次いで世界初の送電に成功した。中国核工業集団(CNNC)は、浙江省三門原発で稼働した米ウェスチングハウス(WH)社のAP1000(125万kW)が送電網に接続したと発表した。他方、広

-

「死の町」「放射能汚染」「健康被害」。1986年に原発事故を起こしたウクライナのチェルノブイリ原発。日本では情報が少ないし、その情報も悪いイメージを抱かせるものばかりだ。本当の姿はどうなのか。そして福島原発事故の収束にその経験をどのように活かせばよいのか。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間