電力自由化、発電所建設は「社会主義」でないと難しい

(IEEI版)

利益の出ない設備は誰も持たない

自由化された電力市場では、夏場あるいは冬場の稼働率が高い時にしか利用されない発電設備を建設する投資家はいなくなり、結果老朽化が進み設備が廃棄されるにつれ、やがて設備が不足する事態になる。

1年の一時期しか運転されない発電所では売電による収入が少なく、投資家が必要とする収益率を満たさないためだ。さらに問題は、発電所を建設しても長期間に亘りいつも確実に発電できる保証が得られないことだ。競争する他の電源の将来コストが予測できないために、他の電源よりコストが高くなれば、いつも市場で電気が売れるとは限らない。

この問題を解決するためには、設備を建設すれば、たとえ発電しなくても一定額の報酬が支払われるキャパシティペイメント(容量市場)が必要とされることは今までのブログでも指摘してきた。1990年に電力市場を自由化した英国では、今後2030年に向けて多くの老朽化した石炭火力発電所が閉鎖される予定だ。このまま市場に任せた場合には、代替設備が建設されず停電も予想される事態になっている。

英国で予備率は縮小した

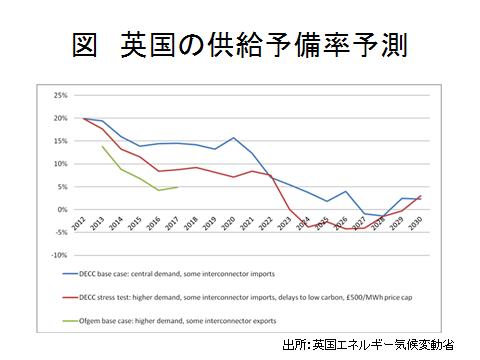

図は英国政府エネルギー気候変動省が予想する今後の電力予備率を示している。日本では予備率は最低でも3%程度なければ停電の可能性ありと言われているが、英国の予備率は需要増の場合には図の赤の線が示す通りマイナスになると予想されている。停電が発生するということだ。ガスとの価格差によってはかなりの電力需要増が今後あり得ると予想されているので、停電の可能性は空絵ごとではない。

この事態を防ぐために、英国政府は洋上風力を主とした再生可能エネルギーと原発からの発電については常に一定額の支払いを保証する制度を導入する予定だ。再生可能エネルギーが増加すると、発電ができない時のバックアップ電源が必ず必要になるが、その電源としては二酸化炭素排出量が相対的に少ない天然ガス火力の稼働が期待されている。ガス火力については容量市場により、設備を建設すれば発電の有無にかかわらず一定額を支払う制度を検討している。支払い期間は、例えばガス火力の新設設備については10年間だ。

「長期契約を保証するのはソビエト」

この英国の制度についての欧州委員会のギュンター・エッティンガー・エネルギー担当委員の発言を、5月1日付英ガーディアン紙が取り上げている。同紙の報道によれば、2月に開催された欧州議会議員を中心メンバーとする欧州エネルギーフォーラムの会合に招かれたエッティンガー委員は質問に答える形で「原発企業に長期契約を保証するのはソビエト」と発言した。

発言者は匿名扱いとの暗黙のルールが同会合にはあったが、出席者の一人が発言者を特定しツイートしたために、委員の発言は広く知られることになった。委員はその後発言に関する質問に答える形で「英国が容量市場を導入しようとしている関連で冗談として言及した」と釈明している。ちなみに発言内容を最初にツイートした出席者はその後開催されたエネルギーフォーラムの会合には出席を拒否されたと報道されている。

自由化から一挙に「社会主義」にならなければ望む発電設備が確保できないとすれば、自由化市場は何をもたらしたのだろうか。

連載をしているWedge Infinity のウェブマガジンにも英国の電力・温暖化政策に関する記事を書いたので、そちらもお読み戴ければ幸甚です。

(2013年6月3日掲載)

関連記事

-

GEPR編集部は、ゲイツ氏に要請し、同氏の見解をまとめたサイト「ゲイツ・ノート」からエネルギー関連記事「必要不可欠な米国のエネルギー研究」を転載する許諾をいただきました。もともとはサイエンス誌に掲載されたものです。エネルギーの新技術の開発では、成果を出すために必要な時間枠が長くなるため「ベンチャーキャピタルや従来型のエネルギー会社には大きすぎる先行投資が必要になってしまう」と指摘しています。効果的な政府の支援を行えば、外国の石油に1日10億ドルも支払うアメリカ社会の姿を変えることができると期待しています。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 論点⑫に「IPCCの気候モデルは過去の気温上昇を再現でき

-

4月5日、ロバート・F・ケネディ・ジュニアが、2024年の大統領選に立候補するために、連邦選挙委員会に書類を提出した。ケネディ氏は、ジョン・F・ケネディ元大統領の甥で、暗殺されたロバート・F・ケネディ元司法長官の息子であ

-

産経新聞によると、5月18日に開かれた福島第一原発の廃炉検討小委員会で、トリチウム水の処理について「国の方針に従う」という東電に対して、委員が「主体性がない」と批判したという。「放出しないという[国の]決定がなされた場合

-

ビューポイント 3月15日記事。福島第一原子力発電所の事故以降、原子力発電所の海外事情から、今後の日本の原子力発電について提言しています。

-

情報の量がここまで増え、その伝達スピードも早まっているはずなのに、なぜか日本は周回遅れというか、情報が不足しているのではないかと思うことが時々ある。 たとえば、先日、リュッツェラートという村で褐炭の採掘に反対するためのデ

-

原発で働く作業者の労働条件の劣悪さや被ばく管理の杜撰さがメディアで取り上げられる際、現場の最前線の作業者が下請、孫請どころかさらにその下に入っている零細企業に雇用され、管理の目が行き届かず使い捨ての状態であると書かれる場合が多い。数次にわたる請負体制は「多層構造」と呼ばれているが、なぜそうなっているかも含め、その実態はあまり知られていない。

-

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間