IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

Xurzon/iStock

論点⑫に「IPCCの気候モデルは過去の気温上昇を再現できず、気温が上昇しすぎる」ことを述べた。

今般、最新のデータを使用したビジュアルな図が出回ったので紹介しよう。

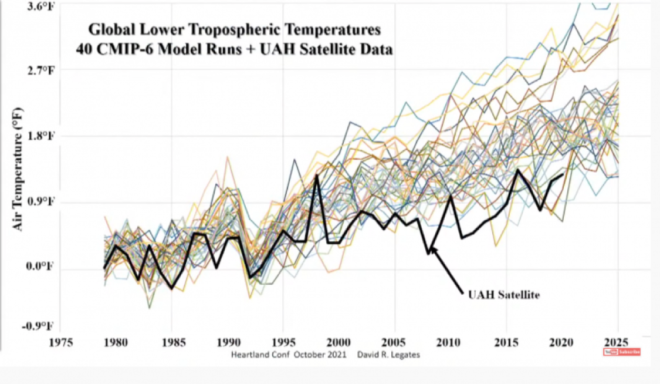

図は、IPCC報告で使用された気候モデル(“CMIP6 Model”)の計算結果(カラーの複数の線)を、衛星観測(アラバマ大学、UAH、黒線)と比較したもの。比較対象は、地球全体の、上空9000メートル以下の対流圏の気温である。

縦軸の気温は華氏で表示されているが、図中の1.8°Fは1℃のことである。

なお気温上昇量を比較するため、どの折れ線グラフも、その回帰直線が1979年にゼロ°Fになるように上下にずらしてある。

図から一目瞭然、殆どのモデルは、観測値よりも熱くなり過ぎている。

2016年から2020年にかけては、大きなエルニーニョが来て気温が高くなったにも関わらず、である。論点⑱で書いたように、今年2021年はまた気温は下がることになりそうだ。そうすると、ますますモデルと観測の乖離が広がるだろう。

過去についてこれだけ外れていたら、その将来予測は取り下げるべきではないか? だがIPCC報告はそうしてはおらず、将来予測はそのまま掲載している。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

■

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

地球温暖化による海面上昇ということが言われている。 だが伊豆半島についての産業総合研究所らの調査では、地盤が隆起してきたので、相対的に言って海面は下降してきたことが示された。 プレスリリースに詳しい説明がある。 大正関東

-

SDGsの前身は2000年に国連で採択されたMDGs(Millennium Development Goals、ミレニアム開発目標)です。2015年を最終年とし、貧困や乳児死亡率の削減、環境問題など8分類21項目を掲げた

-

スマートジャパン 3月14日記事。環境省が石炭火力発電所の新設に難色を示し続けている。国のCO2排出量の削減に影響を及ぼすからだ。しかし最終的な判断を担う経済産業省は容認する姿勢で、事業者が建設計画を変更する可能性は小さい。世界の主要国が石炭火力発電の縮小に向かう中、日本政府の方針は中途半端なままである。

-

日本の原子力問題で、使用済み核燃料の処理の問題は今でも先行きが見えません。日本はその再処理を行い、量を減らして核兵器に使われるプルトニウムを持たない「核燃料サイクル政策」を進めてきました。ところが再処理は進まず、それをつかうもんじゅは稼動せず、最終処分地も決まりません。

-

日本各地の火山が噴火を続けている。14年9月の木曽の御嶽山に続き、今年6月に鹿児島県の口之永良部島、群馬県の浅間山が噴火した。鳴動がどこまで続くか心配だ。火山は噴火による直接の災害だけではない。その噴煙や拡散する粒子が多い場合に太陽光を遮り、気温を下げることがある。

-

気候関係で有名なブログの一つにClimate4youがある。ブログ名の中の4が”for”の掛詞だろうとは推測できる。運営者のオスロ大学名誉教授Ole Humlum氏は、世界の気候データを収集し整理して世に提供し続けている

-

知人で在野の研究者である阿藤大氏の論文が、あれこれ紆余曲折の末、遂に公表された。 紆余曲折と言うのは、論文が学術誌に掲載されるまでに、拒否されたり変な言いがかりを付けられたりで、ずいぶん時間がかかったからだ。これは彼に限

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間