電力カラーリングへの期待と誤解(上) — 誰が発電したか知る方法

1・電力カラーリングが実現するサービス

映画好きのAさんは最近、自宅に大画面テレビとホームシアターの設備を備えつけた。「大型テレビは電気の消費が増えるからエコじゃないね」と友人に揶揄されたAさん、「我が家の大画面テレビの電気は、北海道の稚内にある風力発電所から届いたものなんだよ」と得意気だ。

電力カラーリングとは、消費者からみると色のついていない「のっぺらぼう」な電気を、どこから来たのか由来がわかるようにする取り組みである。「生産者の顔がみえる野菜」の電気版と言ってもよいだろう。

これが実現すると、この例のように消費者の自宅にある家電製品ごとに、どの発電所の電気を使うかを選べるようになる。また現在、家電量販店はパソコンを販売するときに、インターネットサービスプロバイダの契約もセットにして値引きしているが、電力カラーリングの仕組みを使って、家電製品もその家電向けの電気の小売サービスとセットで販売するようになるかもしれない。

インターネットなどITの世界では、情報の送り手と受け手、そしてその間をつなぐサービスプロバイダの関係がはっきりしている。電気も情報と同じようにやり取りできるようになれば、インターネットと同じように多様なサービスが実現できるようになるのではないか、いわば「電力のインターネット化」が実現するのではないかという期待が、特にIT関係者を中心に高まっているようだ。その一例が東京大学で検討されている「デジタルグリッド」である。

2・現在の電力システムの仕組み

デジタルグリッドの概念を説明する前に、まず現在の電力システムの仕組みを見てみよう。これは大きなプールに例えることができる。実際、米国には「パワープール」いう言葉がある。需要家はこのプールの水(電気)を使い、発電所は使われた分の水を注ぎ込んでいるというイメージだ(図1)。

パワープールが普通のプールと違うのは、その水位をいつでも厳密に一定に保たなければならない点にある。プールの水位は電気の周波数に相当しており、基準となる水位(50Hz(ヘルツ)もしくは60Hz)からのずれが大きくなると、需要家の機器に影響が出たり、発電所が停止したりするという不具合が生じるためだ。このため、いつも使われる量にあわせて、同じ量が発電されていなければならない。

図1 パワープールのイメージ

また風力発電所の電気(緑色)も火力発電所の電気(黄色)も、一旦プールに注ぎ込まれると、プール内を光の速さで伝搬するから、瞬時に混ざり合ってプールから取り出す時にはどこで取り出しても同じ黄緑色になってしまう。一旦プールに入れるとどこから来た電気かもはや区別できないのだ。

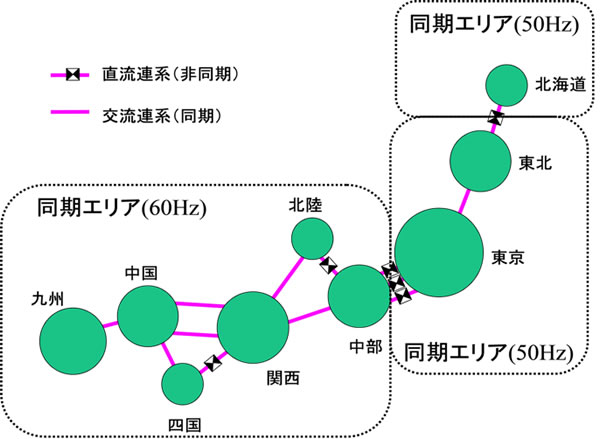

やや専門的になるが、電気には直流と交流の2種類があり、現在のパワープール内では基本的に交流が使われている。2つのパワープールをつなげて電気を融通する場合、交流でつなぐ方法と直流でつなぐ方法がある。

交流でつなぐ場合は、隣接する2つのプールの間を水管で連結するのと同じことである。この場合、サイホンと同様の作用が働いて、2つのプールの水位(周波数)は一致する。この状態を「同期」と呼んでいる。また、さきほど説明したとおりプールの中の入った水は光の速度で混ざり合うから、プールAに風力発電所(緑色)、プールBに火力発電所(黄色)があれば、同期している2つのプール内の電気はすべて黄緑色になる。

直流でつなぐ場合はパワープールAの交流の電気を一旦直流にかえてから、今度はパワープールBの周波数にあわせて直流の電気を交流にかえることで、AからBへの融通を実現している。これには交直変換装置という設備が必要になるが、プールの水のくみ上げを行う一種のポンプだと考えればよいだろう。また直流を介することでAとBの周波数が違っても融通が可能だ。

この場合にAの中にある風力発電(緑)の電気をBに融通すると、Aの水をポンプでくみ出してBのプールに入れた瞬間に色が混じりあうから、結局プールBから水を取り出す時には黄緑色になっている。このような理由で、厳密な意味でのカラーリングは困難となっている。

補足すると、日本には9つの電力会社があり、それぞれが合計9つのパワープールを運用している(沖縄電力および離島をのぞく)。これらのパワープールは相互に直流や交流によって接続されている(図2)。

交流で連結した場合は連結されたプールの周波数がすべて同じになるから、青森と横浜、名古屋と鹿児島の周波数は実はそれぞれ完全に同一になっており、全国には大きく分けて50Hzと60Hzの2つの周波数が、さらに厳密に言えば3つの独立した周波数が存在していることになる。(北海道と東京はともに商用周波数が50Hzだが、需要と供給のバランスが少しずれている場合、札幌が50.1Hz、仙台・東京が49.9Hzということがあり得るため)。

図2 わが国の電力システム

また、たとえば西日本の60Hz系統については、同期した6つのパワープールを6つの電力会社が協調して管理している。それぞれのパワープールでは、各電力会社がプールの水位(周波数、6社とも同じになっている)と隣接のプールと接続している水管を流れる水量(地域間の融通電力に相当する)を監視して、これらが一定になるように自社のパワープールに水を注ぎ込むように調整しているのだ。

東北・東京のパワープールも同様に調整されている。このような役割分担を決めることで、周波数が一定に維持され、また電力会社のエリアをまたぐ融通電力についてもあらかじめ設定した量に維持されることになる。

3・デジタルグリッドとは

このように現在のパワープールの仕組みでは、発電所からの電気がプールに入った瞬間に混ざり合ってしまうので、厳密な意味でのカラーリングはできていない。ここで「厳密な意味で」としている理由は後述する。

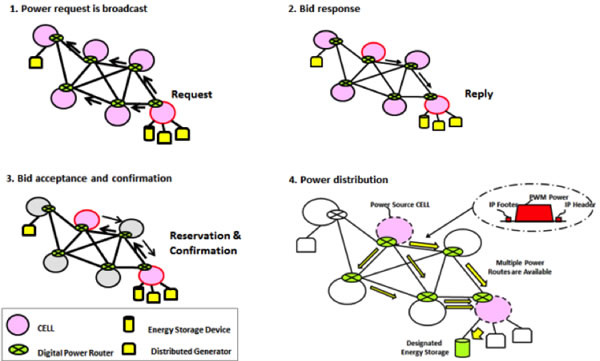

デジタルグリッドではインターネット(デジタル通信)と同様の仕掛けにより、カラーリングを実現しようとする。まず、現在のパワープールを小さなセル(電力のまとまり)に分割する。そしてそのセル間を交流ではなく直流で接続する。そのための交直変換装置を、東京大学の研究者らはデジタルグリッドルーター(DGR)と呼んでいる。(注1)

((注1)デジタルグリッドの核になっている「ルーター」の考え方は、1995年に東北大学によって提案された「開放型電力ネットワーク」における「パケット電力ルーター」の概念とほぼ同様である。)

セル間をどのように電力が伝搬していくかを説明しよう。図3の右下のセルで電力を使用したいという情報(価格入札情報も含む)が出ると、セル間の情報網を通じてセル間を伝言ゲームのように電力要求情報が伝搬していく。このとき、DGRはまさにインターネットのルーターと同様に情報経路を制御(ルーティング)する役割を果たしている。電力の取引が成り立ちこの要求に答えるセルがあると(図中のPower Source CELL)、そこから電力を送るという回答が元のセルに返され、同時に電力の伝搬経路も確定する。そして経路上のDGRが動作して、送り側のセルのアドレス情報とともに、要求量の電力を伝送するという仕掛けである。

これにより電力の受け手から見て、送り手が誰かがわかるわけだ。ちょうど、インターネット上を情報のパケットが伝送されるのと同じように電力を伝送することから、「デジタルグリッド」と名付けられたのだろう。

図3 デジタルグリッド中の電力伝送(参考文献3、下に記載)

(2013年6月17日掲載)

関連記事

-

原油価格は1バレル=50ドル台まで暴落し、半年でほぼ半減した。これによってエネルギー価格が大きく下がることは、原油高・ドル高に加えて原発停止という三重苦に苦しんできた日本経済にとって「神風」ともいうべき幸運である。このチャンスを生かして供給力を増強する必要がある。

-

パリ協定は産業革命以降の温度上昇を1.5度~2度以内に抑えることを目的とし、今世紀後半のできるだけ早い時期に世界全体でネットゼロエミッションを目指すとしている。 ところが昨年10月にIPCCの1.5度特別報告書が出され、

-

2月4日に公開したアゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」の番組「原子力規制委員会は何を審査しているのか」の要旨を紹介する。

-

2017年3月22日記事。東京電力ホールディングス(HD)は22日、今春に改定する再建計画の骨子を国と共同で発表した。他社との事業再編や統合を積極的に進める方針を改めて明記した。

-

経済産業省は1月15日、東京電力の新しい総合特別事業計画(再建計画)を認定した。その概要は下の資料〔=新・総合特別事業計画 における取り組み〕の通りである。

-

アゴラ研究所は12月8日にシンポジウム「第2回アゴラ・シンポジウム --「持続可能なエネルギー戦略を考える」を開催する。(内容と申し込みはこちら)視聴はインターネット放送などで同時公開の予定だ。

-

2月27日に開催された政府長期エネルギー需給見通し小委員会において、事務局から省エネ見通しの暫定的な試算が示された。そこでは、電力、特に家庭・業務部門について、大幅な需要減少が見込まれている。だがこれは1.7%という高い経済成長想定との整合性がとれておらず、過大な省エネ推計となっている。同委員会では今後この試算を精査するとしているところ、その作業に資するため、改善のあり方について提案する。

-

電力自由化は、電気事業における制度担保がなくなることを意味する。欧米諸国の電気事業者の財務格付けは、自由化の前後で、国とほぼ同等の格付けから、経営環境や個社の財務状況を反映した格付けに改定された。その結果、大半の電気事業者が、財務諸比率が改善したにもかかわらず、財務格付けを引き下げられた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間