蓄電池に「ムーアの法則」はない

先週の「言論アリーナ」は、竹内純子さんにエネルギー産業の長期ビジョンの話をうかがった。電力会社は原発再稼動など目の前の問題で精一杯だが、2050年に電力産業がどうなっているかという「長期均衡」から逆算すると、別のストーリーがみえてくる。

くわしいことは彼女の『エネルギー産業の2050年』を読んでいただくとして、私が興味をもったのは蓄電の重要性が高まるということだ。電力の最大の弱点は蓄積ができないということで、これが通信と大きく違う。

通信も電話の時代にはリアルタイムでしか使えなかったので、ピーク時に合わせた巨大な電話交換機が必要で、絶対に落ちない信頼性のためにネットワーク資源の90%以上が使われた。これを蓄積型のパケット交換にしたことが、インターネットの本質的な革新だった。情報を分散型のルータに蓄積して転送することで、ネットワークの効率が飛躍的に高まったのだ。

電力の蓄積も原理的には蓄電池を使えば可能だが、この効率には限界がある。電気自動車(EV)に使われているリチウムイオン電池は、マイナス極に黒鉛、プラス極にコバルト酸リチウムを使い、充電するとプラス極からリチウムイオンが電解液を介してマイナス極に収納されるしくみだ。

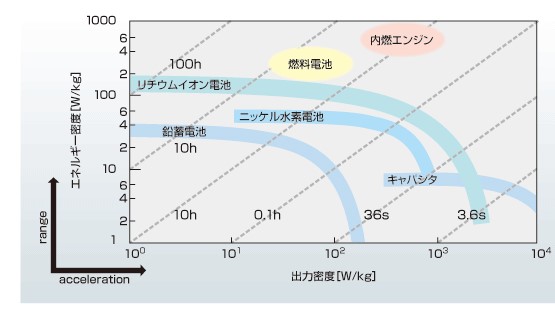

このプラスとマイナスの電位差がなくなるまで走ることができるわけだが、それには物理的限界がある。充電した以上の電力は使えないので、重量あたりどれぐらい充電できるかという密度が問題だ。次の図は横軸に重量あたりの出力密度、縦軸に蓄電量を示すエネルギー密度をとったものだが、どの電池も出力が大きくなると蓄電量が少なくなるというトレードオフがある。

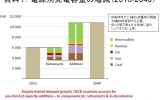

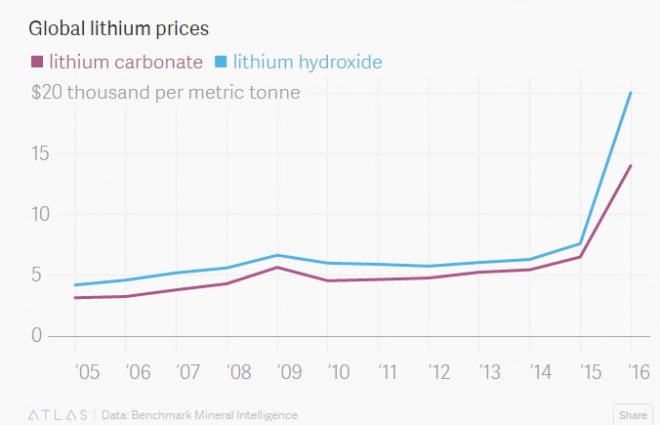

リチウムはもっとも充電効率が高いが、このフロンティアを飛躍的に拡大することはむずかしい。半導体の密度が指数関数的に上がるムーアの法則は、蓄電池にはないのだ。半導体の素材はシリコンという地球上で2番目に多く存在する元素なので、密度を上げるためには回路を微細に加工するだけでよかったが、稀少金属リチウムの埋蔵量には限界がある。次の図のように世界のリチウム価格は1年で約4倍になっており、これがボトルネックになるおそれが強い。

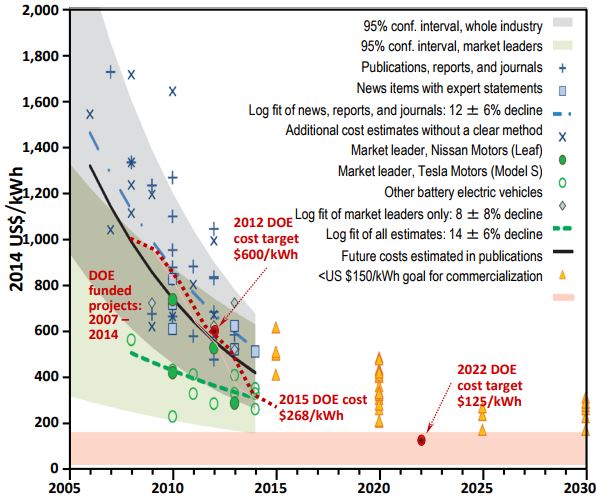

他方で蓄電技術は進歩しているので、米エネルギー省は2022年までに蓄電池の単価を現在の半分に下げるという目標を示しているが、ムーアの法則のような劇的なコスト低下は望めない。現在のEVの普及率が1%ぐらいであることを考えると、これは将来かなり深刻な問題になると予想される。

楽観できる材料もある。リチウム電池の価格が下がると、太陽光パネルのような分散型エネルギーの蓄電設備としても使えるようになる。EVの電池の耐用年数は短いが、それを太陽光発電の蓄電設備に再利用してEVに充電すれば、送電設備の負荷も下がり、インターネットのような分散型の電力ネットワークが可能だ。

2050年にエネルギー産業がどうなっているかを正確に予想することは不可能だが、CO2を80%削減するというパリ協定の長期目標は各国政府の目標になろう。それは火力発電を再エネや原子力に置き換えれば不可能ではない。

関連記事

-

ところが規制委員会では、この運用を「原子力発電所の新規制施行に向けた基本的な方針(私案)」という田中俊一委員長のメモで行なっている。これはもともとは2013年7月に新規制が実施された段階で関西電力大飯3・4号機の運転を認めるかどうかについての見解として出されたものだが、その後も委員会決定が行なわれないまま現在に至っている。この田中私案では「新規制の考え方」を次のように書いている。

-

これまでこのブログも含めて、さまざまな場で日本のエネルギー政策に対して私見を述べ続けてきた。積み重ねてきた提言すべてを読んでいただければ、筆者が描いていた一筋の細い道をご理解いただけるかもしれないが、それも難しいであろう。そのためここで改めて、筆者がどのような視点でその時々のテーマを選定し、提言を行ってきたかについて、全体像を整理してお伝えしたいと思う。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」を公開しました。 今回のテーマは「エネルギー産業のイノベーション」です。 再エネや電気自動車などの分散型技術が急速に進歩する中、未来のエネルギー産業はどうなるのでしょうか

-

エネルギーに関係する、経済人、技術者、研究者などからつくる研究3団体は、このほど安倍晋三首相あてに、民主党政権が行ってきた原子力政策の転換を求める意見書を提出した。

-

デジタルグリッドではインターネットと同じように、ルーターを使って電気の流れを制御することで、電気がどこからきたのかをカラーリングしようとする。しかし、よく考えてみると、厳密なカラーリングはそれほど簡単ではない。

-

2月4日に公開したアゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」の番組「原子力規制委員会は何を審査しているのか」の要旨を紹介する。

-

日本にとり、再生可能エネルギーの普及はマストであり、3.11大震災後は世論の支持に基づくものになった。唯一といってもいい国産エネルギー資源であり、自給率5%程度、火力発電の急増で国富が流出し温室効果ガスが増加している状況下では当然である。

-

改正された原子炉等規制法では、既存の原発に新基準を適用する「バックフィット」が導入されたが、これは憲法の禁じる法の遡及適用になる可能性があり、運用には慎重な配慮が必要である。ところが原子力規制委員会は「田中私案」と称するメモで、すべての原発に一律にバックフィットを強制したため、全国の原発が長期にわたって停止されている。法的には、安全基準への適合は運転再開の条件ではないので、これは違法な行政指導である。混乱を避けるためには田中私案を撤回し、新たに法令にもとづいて規制手順を決める必要がある。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間