今週のアップデート — 再エネ補助は2800億円の巨額(2013年6月17日)

今週のアップデート

1)再生可能エネルギーの国補助金、追加費用年2800億円の巨額に — 負担は正当か?

電力中央研究所の朝野賢司主任研究員の寄稿です。福島原発事故後の再生可能エネルギーの支援の追加費用総額は、年2800億円の巨額になりました。再エネの支援対策である固定価格買取制度(FIT)が始まったためです。この補助総額は10年の5倍ですが、再エネの導入量は倍増しただけです。この負担が正当なものか、検証が必要です。

2)温暖化・環境問題、中国だけが悪いのか? — 生産肩代わりの検証を

アゴラ研究所フェローで、環境ジャーナリストの石井孝明の寄稿です。温暖化問題で中国の環境破壊が懸念されます。ところが中国は先進国が必要とする財の生産で、温室効果ガスの排出を増やしている面があります。こうした現実を見据えた方がいいという指摘です。

3)電力カラーリングへの期待と誤解(上)— 誰が発電したか知る方法

電力カラーリングへの期待と誤解(下)— 乗り越えなければいけない技術的課題

新しい考え、電力カラーリングという話を紹介しています。提携する国際環境経済研究所(IEEI)の論考です。再生可能エネルギーでの発電、そして原子力の発電を外すために、発電先を明確にする手法です。しかし専門家のこの説明では大変難しそうです。

今週のリンク

1)「原発再稼働ゼロなら、電気代50%値上げも」安念委員長に聞く、再稼働の法的根拠と電気代値上げの行方

JBPRESS6月12日記事。経済産業省で電気料金の値上げを審査している電気料金審査専門委員会の安念潤司委員長(中央大学法科大学院教授)のインタビュー記事です。原発の再稼動が法に規定されず、このままでは電気代の上昇が起こることを懸念しています。総務省家計調査では、日本の世帯の電気代平均は年20−30万円です。これが10万円から15万円増えるでしょう。

2)平成24年度 エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書)

資源エネルギー庁6月14日発表。毎年公表されるものですが、民主党政権が打ち出した「原発ゼロ」政策には触れず、政権交代によって安倍晋三首相が見直しを支持したことを詳述。この文章からは政府の政策転換がうかがえます。

ニューヨークタイムズ、7月12日の映画評。タイトルは「A Rebel Filmmaker Tilts Conservative」。GEPRで紹介した映画「パンドラの約束」が米国で公開されています。原発に懐疑的なニューヨークタイムズをはじめ、各メディアでは好意的な論評が提供されています。(GEPR記事「原子力への恐怖は正しいのか?–映画「パンドラの約束」」

WEDGEInfinity4月25日記事。今回寄稿をいただいた電力中央研究所の朝野賢司主任研究員の論考で、バブルを止める対応策を提言しています。

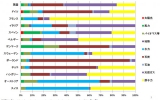

5)貿易に体化したCO2排出量‐日本・中国・米国・英国の国際比較

今回紹介のコラムで紹介した、温室効果ガスと貿易の関係をめぐる電中研の研究。こうした環境汚染の移転の研究は、世界であまり進んでいません。国境をまたいだ環境規制のために、貿易と環境の関係を検証することが必要です。

関連記事

-

原子力を題材にしたドキュメンタリー映画「パンドラの約束(Pandora’s Promise)」を紹介したい。かつて原子力に対して批判的な立場を取った米英の環境派知識人たちが、賛成に転じた軌跡を追っている。

-

(GEPR編集部より)この論文は、国際環境経済研究所のサイト掲載の記事から転載をさせていただいた。許可をいただいた有馬純氏、同研究所に感謝を申し上げる。(全5回)移り行く中心軸ロンドンに駐在して3年が過ぎたが、この間、欧州のエネルギー環境政策は大きく揺れ動き、現在もそれが続いている。これから数回にわたって最近数年間の欧州エネルギー環境政策の風景感を綴ってみたい。最近の動向を一言で要約すれば「地球温暖化問題偏重からエネルギー安全保障、競争力重視へのリバランシング」である。

-

「もんじゅ」の運営主体である日本原子力研究開発機構(原子力機構)が、「度重なる保安規定違反」がもとで原子力規制委員会(規制委)から「(もんじゅを)運転する基本的能力を有しているとは認めがたい」(昨年11月4日の田中委員長発言)と断罪され、退場を迫られた。

-

「2年10ヶ月の懲役刑」というのが、ノートライン=ヴェストファーレン州のボッフム州立裁判所が7月1日に下した判決だった。被告は、医師であるハインリヒ・ハービク氏、67歳。裁判長ペトラ・ブライヴィッシュ=レッピング氏によれ

-

G7首脳が原爆資料館を視察 G7広島サミットが開幕し、各国首脳が被爆の実相を伝える広島平和記念資料館(原爆資料館)を訪れ、人類は核兵器の惨禍を二度と繰り返してはならないとの認識共有を深めた。 しかし現実にはウクライナを侵

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

福島県内で「震災関連死」と認定された死者数は、県の調べで8月末時点に1539人に上り、地震や津波による直接死者数に迫っている。宮城県の869人や岩手県の413人に比べ福島県の死者数は突出している。除染の遅れによる避難生活の長期化や、将来が見通せないことから来るストレスなどの悪影響がきわめて深刻だ。現在でもなお、14万人を超す避難住民を故郷に戻すことは喫緊の課題だが、それを阻んでいるのが「1mSvの呪縛」だ。「年間1mSv以下でないと安全ではない」との認識が社会的に広く浸透してしまっている。

-

ジャーナリスト 明林 更奈 風車が与える国防上の脅威 今日本では、全国各地で風力発電のための風車建設が増加している。しかしこれらが、日本の安全保障に影響を及ぼす懸念が浮上しており、防衛省がその対応に苦慮し始めているという

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間