オバマ米大統領、今再びの温暖化対策

(国際環境経済研究所(IEEI)版)

(「月刊ビジネスアイ エネコ 9月号」から転載)

オバマ米大統領が6月、地球温暖化防止に向けた新しい行動計画を発表した。環境対策の充実を経済発展につなげる「グリーン・ニューディール政策」は、オバマ政権第1期の目玉政策であったが、取り立てて成果を残せないままに終わった。

シェールガス革命により、米国のエネルギー政策を取り巻く状況が4年前と大きく変わったいま、なぜ再びの地球温暖化対策なのか。新行動計画を概観し、今後の国連気候変動枠組み交渉を予想する。

グリーン・ニューディールのその後

2009年、グリーン・ニューディール政策を掲げて華々しくスタートしたオバマ大統領のキャリアは、1年足らずで行き詰まりを見せた。京都議定書から「逃げた」と言われる米国が、国連気候変動交渉の場で国際的なリーダーとしての存在感を取り戻すことが期待された。しかし同年12月に開催されたCOP15(国連気候変動枠組条約第15回締約国会議)では大統領自身が草案づくりにまで関与したコペンハーゲン合意が「(その存在に)留意する」という不確かな扱いとなった。また、米国内でもグリーン・ニューディール政策の象徴とされた太陽電池メーカーのソリンドラ社が経営破綻するなど、ほとんど成果らしきものは残せなかったと言ってよいだろう。

12年10月のBloomberg Businessweekによれば、グリーン・ニューディール政策の肝は「グリーンエネルギーで500万人の雇用を生む」ことであったが(米国の就業者数1億4500万人に対し、500万人の雇用を生むことができたとしてもそれほどのインパクトはないと当初から批判されてもいたが)、実際には2万人程度の雇用を生んだに過ぎなかったとも言われている。大統領第2期に向けての選挙戦では、「環境」への積極的な言及はほとんどなかった、というより、できなかったと言ったほうが正しいかもしれない。

オバマ大統領のリベンジ

しかし2期目に入り、オバマ大統領の静かなリベンジが始まっている。の第2期就任演説で改めて気候変動対策の必要性に言及し、今年2月の一般教書演説(注1)では、議会に対し超党派での気候変動対応法案の策定を呼びかけ、議会の協力が得られなくとも大統領・行政府の権限により出来る対策を実行する旨を宣言している。

連邦議会選挙で民主党が善戦し、選挙前よりはその差は縮まったとはいえ、まだ下院は共和党が多数を占めている。新規立法がほぼ不可能な「ねじれ」状態が続くなかでは、実力行使に出ざるをえない。オバマ大統領が6月25日にジョージタウン大学で発表した今後の気候変動行動計画は、まさにその宣言を実行に移すためのものといえる。

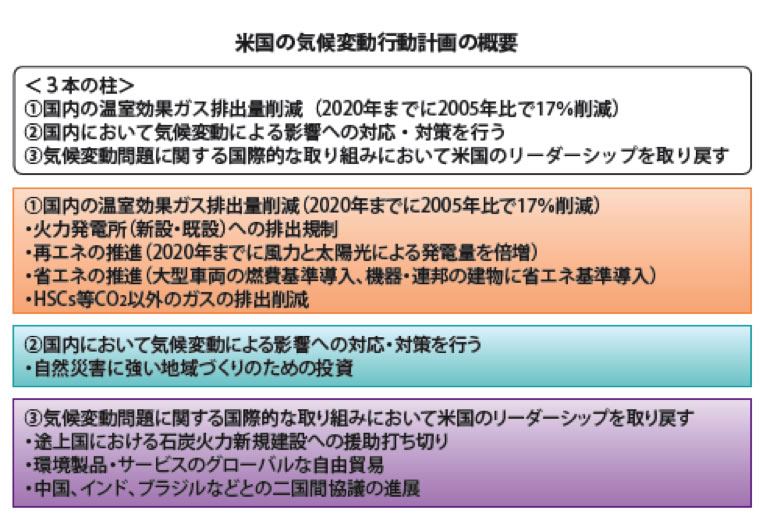

今回の気候変動計画の柱は下記の3点にある。第一に国内の温室効果ガス排出量削減(2020年までに05年比で17%削減)、第二に国内において気候変動による影響への対応・対策を行うこと、第三に気候変動問題に関する国際的な取り組みにおいて米国のリーダーシップを取り戻すことである。

米国内の削減目標

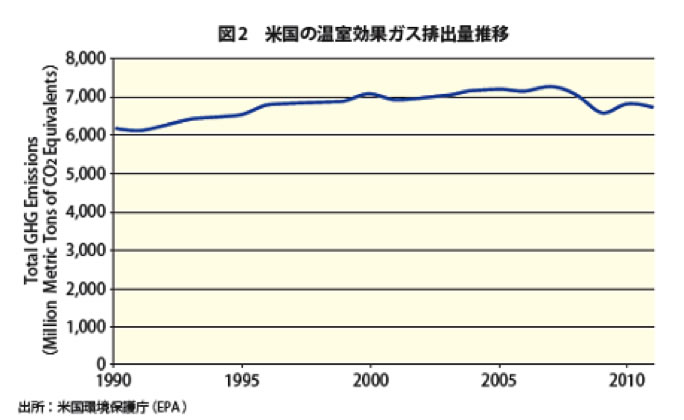

第一の柱は、コペンハーゲン合意のもとに掲げられた、米国の自主的削減目標を改めて確認するものであり、目標達成のために必要な対策が列挙されている。その中で最も注目されているのが、既存・新規の火力発電所への排出削減義務化であろう。

米国内の温室効果ガスの約3分の1は火力発電所が排出源。その火力発電所への排出規制は、詳しくは米環境保護庁(EPA)への指示文書とでも言うべきPresident Memorandumに言及されているが、排出基準の厳しさの程度によっては、稼働停止、あるいは廃炉とせざるを得ない発電所も出てくることが予想される。

現段階では基準を迅速にまとめるよう指示し、既存の発電所には市場に基づく新たな手法、すなわち排出量取引の導入を匂わせているに留まり、具体的な内容は明らかになっていないが、発電コストの上昇は必至である。基準の中身次第では、共和党、産業界を中心に相当の反発が出るだろう。

オバマ大統領の演説でもう一つ注目を集めたポイントがある。昨年の大統領選の際に結論を先延ばしにしていた、カナダ産タールサンドから抽出した原油を米国内のメキシコ湾岸の製油所に輸送する「キーストーンXLパイプライン計画」の許可に関するコメントだ。この計画では、敷設するパイプラインが地域の環境に与える影響も懸念されているが、それだけではなく、通常の原油より抽出時に多くの二酸化炭素(CO2)を排出すること、その原油が使用されることで大量の温室効果ガスが排出され大気が汚染されることから環境保護団体が強く反対しており、2月にはワシントンで大規模なデモも行われている。

しかし、この計画による雇用増に期待する労働組合、共和党からは計画の認可を求める声が上がっており、どのような判断が下されるかが注目されていた。大統領演説では、このパイプライン計画の認可について、CO2排出を著しく悪化させないことが条件になると言及するに留まっている。このコメントは野党・共和党との対決も辞さない構えを見せたものとして環境保護団体から歓迎されたが、同時にカナダの石油産業界や政府からも歓迎されたというから、まさに玉虫色である。ほかにも、天然ガスの利用を歓迎し、原子力の活用にも再三言及するなど、現実路線は一切外しておらず、環境政策という名の産業政策であることがわかる。

ちなみに再生可能エネルギーの導入については、オバマ大統領の第1期においても風力・太陽光・地熱などの電源を倍増させたことに触れつつ、2020年までに風力・太陽光発電をさらに倍増させ、再生可能エネルギーによって600万世帯以上の電力をまかなえるようにすることを内務省に求めている。

気候変動への対応、国際的な取り組み

第二の柱は、気候変動が起因しているとみられる自然災害に強い地域づくりのための投資を行うこと。昨年が観測史上最も暑い一年だったことに触れ、干ばつや山林火災など最近の米国内の自然災害に言及、ハリケーン・サンディーを教訓に気候変動に対する耐性を高めることの大切さを訴えている。これは国内への投資であり、いくつかの大きな自然災害が記憶に新しいなかでは、異論なく受け入れられるであろう。

第三の柱は、気候変動問題において国際的なリーダーシップを取り戻すこと。①途上国における石炭火力発電所の新規建設については、最高効率の石炭火力でない限り、あるいは、CO2回収装置を備えていない限り援助を打ち切ること、②同様の対応を他国や世界銀行など多国間開発銀行にも求めること、③再生可能エネルギー関連のような環境製品・サービスのグローバルな自由貿易が可能となるようWTO(世界貿易機関)で交渉を立ち上げること、④中国やインド、ブラジルなどとの二国間協議を含め、気候変動問題における今後の国際的な枠組みづくりにおいて米国がリーダーシップを取ること―などが実施項目として挙げられている。

あまり注目されていないが、CO2以外の温室効果ガスについても言及されている。エアコンや冷蔵庫の冷媒などに使われるフロン代替物質のHFCs(ハイドロフルオロカーボン類)については前触れがあり、ホワイトハウスが6月初旬、米中がHFCガスの排出規制について合意したという文書(注2・HFSに関する米中合意)を発表している。この文書そのものは何を言わんとしているのか今ひとつはっきりしないが、米中がオゾン層保護を目的としたモントリオール議定書と温暖化対策を目的とした京都議定書のはざまで有効な手が打たれていないHFCガス対策に取り組む姿勢を見せたことは歓迎すべきニュースと捉えられた。

今回の大統領演説の中でもこの米中合意に触れ、中国やインド、ブラジルを中心とする新興国と温暖化対策で協力関係を構築すると表明。行動計画では、米環境保護庁(EPA)が今後、大気浄化法に基づきHFCガスの排出抑制と代替物質への更新を促進することを明らかにしている。

また、米中戦略・経済対話の初日の今年7月10日には、米中が温暖化対策で連携し、10月までに行動計画をまとめることで合意に達した。大型車の排ガス削減や次世代送電網(スマートグリッド)の普及、建物や公共交通機関のエネルギー効率改善など具体的な項目を挙げて協力を約束している。

新興国・途上国との協力関係の構築を強調するのは、国際的なリーダーシップ発揮に必要だからでもあろうが、米国だけが規制を負うものではないことを議会や産業界に示す目的があるように思われる。温暖化対策の効率性を確保するためには、限界削減費用(温室効果ガスの排出量を追加的に1トン減らすのに必要な費用)の差をいかに抑えるかが重要である。

これに失敗すれば、排出規制の緩い他国に産業部門が移転してしまうリーケージを生じさせ、国の産業空洞化を招くことになる。他国の取り組みを促す姿勢を強調しているのは、グリーン・ニューディール政策が理想主義に過ぎたことの反省を踏まえているように見える。

なぜ今だったのか

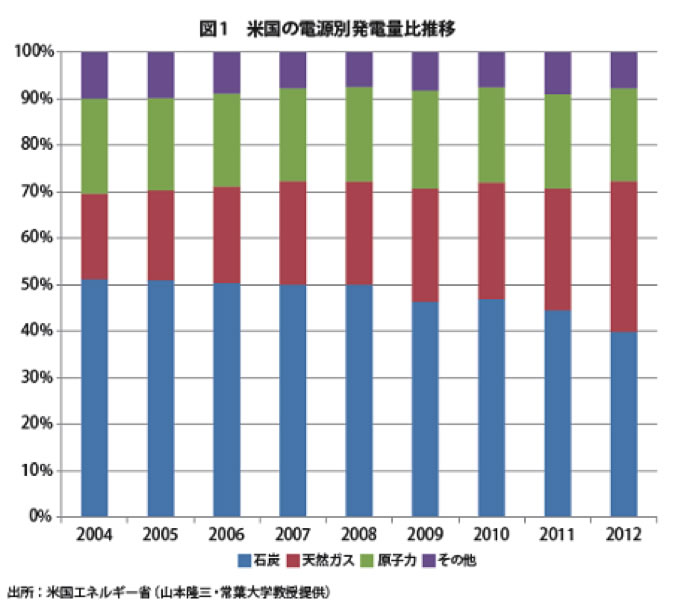

なぜ今、オバマ大統領は気候変動問題への対応を積極的に打ち出してきたのか。そこには、シェールガス革命の影響が見て取れる。図1は米国の電源別発電量比の推移であるが、最近急激に石炭の比率が下降している。これはシェールガス革命によって安価な天然ガスが豊富に産出するようになったことによるもので、米国の電力業界で使用される石炭は約2億トン減り、その分はEUで消費されている。

余談ではあるが例えばドイツでは、多額の費用をかけて再生可能エネルギーの導入を図っているものの、発電コストが安い石炭火力の使用により全体ではCO2排出量が増加するという皮肉な結果になっている。米国はシェールガスという温室効果ガス削減の「武器」を持った今、他国を巻き込んで温暖化対策に積極的になれる、なったほうが得だという読みがあったのではないだろうか。

英ガーディアン紙(注3・記事)が指摘したように、環境対策をオバマ大統領のブランドとして改めて掲げる意図もあったであろう。この夏とも噂される「キーストーンXLパイプライン計画」の許可に向け、温暖化対策に前向きであるというイメージ・雰囲気を作っておきたかったという推測もある。

また、第1期に多くの自然災害を経験したことも大きく作用したであろう。しかし根底には、それほど身を傷めずに達成することが見込めるようになったからこそ「いま、再びの温暖化対策」を持ちだしたと考えるのは、うがちすぎであろうか。

内外の反応

オバマ政権のこうした動きには当然のことながら、環境保護団体からは歓迎の、共和党からは反発の声が上がっている。ウォール・ストリート・ジャーナルは共和党トップのミッチ・マコネル議員の「雇用に対する宣戦布告にほかならない。今日の経済の中で苦労している多くの米国人の足元から、はしごを外すものだ」というコメントを紹介している。

しかし、反発や歓迎よりも多いのは、何が本当に実行できるか冷静に判断しようという動きであろう。私が今年4月にワシントンを訪れた際にインタビューした環境NGOの研究者は、第2期に入ったオバマ大統領が気候変動政策を強く推進できるかどうかについて懐疑的に見ていた。炭素税が導入されることはあっても排出権取引市場が創設されることはないだろうし、また創設されるべきではないと考えているとも語っていた。

排出権取引市場のアロケーションはあまりに政治的な「補助金」であり、価格の不安定さも大きいというのが理由であった。第1期において、環境政策の産業振興・雇用対策としての効果を示すことができなかったオバマ大統領の実行力を、国民が冷静に判断しようとしていることが感じられた。

欧州での受け止めも同様に冷静だ。7月初旬、ロンドンで再生可能エネルギーの研究者に、ジョージタウン大学でのオバマ演説をどう捉えるかうかがったところ、「彼がこれから実際に何をするか、何をできるかが肝心だ」として、演説自体に何の評価もコメントもしなかった。

しかし、中国が排出権取引市場を立ち上げた直後のこのタイミングでの演説は非常に時宜を得ており、米中が今後「地球温暖化問題」をテーマにどのように手を組み、そして戦うのか。10月までにまとめられる予定の米中の温暖化対策行動計画、そしてその直後、11月にポーランド・ワルシャワで開催されるCOP19で、ここ数年停滞していた国連気候変動枠組み交渉がどのように動きだすかが注目される。

なお、大統領演説や行動計画は下記でそれぞれ御覧いただける。

・大統領の演説全文

・行動計画

・President Memorandum

・米中のHFCs規制合意

(2013年10月28日掲載)

関連記事

-

国のエネルギーと原子力政策をめぐり、日本で対立が続いている。いずれも国民の幸せを願ってはいるのだが、その選択は国の浮沈に関わる重大問題である。東京電力の福島第1原発事故の影響を見て曇るようなことがあってはならない。しかし、その事故の混乱の影響はいまだに消えない。

-

原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCAR)は現在、福島で起こった原発事故の評価、また放射線の人体への影響をめぐる議論を重ねている。海外の報道WNN(World Nuclear News)の記事「UN approves radiation advice」を参考に、それをまとめる。これは米国の原子力情報を提供するニュースサイト。

-

東京都が「東京都離島振興計画」の素案を公表した。 伊豆大島に洋上風力 東京都、離島振興計画の素案公表 島を愛する私にとっては、とんでもない環境破壊の話だ! さてこの計画、いまE-MAILや郵送でのパブコメを募集している。

-

福島原発事故の後始末で、年1mSv(ミリシーベルト)までの除染を目標にしたために、手間と時間がかかり、福島県東部の住民の帰還が遅れている。どのように問題を解決すればいいのか。日本の環境リスク研究の第一人者である中西準子博士(産業技術総合研究所フェロー)に、アゴラ研究所の運営するウェブテレビ番組「言論アリーナ」に出演いただき、池田信夫アゴラ研究所所長との対談を行った。

-

東京電力福島第1原発での事故を起こした1−4号機では、原子炉を覆う建屋の片付け作業が続いている。最終的には炉心にあるデブリ(小さなごみ)、溶解した燃料棒を取り出し、炉を解体した形での廃炉を目指す。

-

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%

-

東京都の「2030年カーボンハーフ」の資料を見て愕然としたことがある。 工場のエネルギー消費が激減している。そして、都はこれを更に激減させようとしている。 該当する部分は、下図の「産業部門」。CO2排出量は、2000年に

-

7月20日公表。パリ協定を受け、欧州委員会が加盟諸国に、規制基準を通知した。かなり厳しい内容になっている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間