水との戦い、急がれる政治決断-福島原発最新事情(中)

「危機脱して「普通の現場」に−福島原発最新事情(上)」(アゴラ)(GEPR)から続く。

30年以上の長期工事への備え

東京電力福島第1原発での事故を起こした1−4号機では、原子炉を覆う建屋の片付け作業が続いている。最終的には炉心にあるデブリ(小さなごみ)、溶解した燃料棒を取り出し、炉を解体した形での廃炉を目指す。核燃料が溶融した1−3号機は高線量であるために、炉に近づけず、その詳細はまだよく分からない。それを遠隔操作のロボットなどで確認する作業が続いている。廃炉の終了は、早くて30年と、気の遠くなるような時間がかかる。

そうした長い期間の作業であるために、工事が継続するように作業環境の整備が進んでいる。震災では当時の事務本館が使用できなくなり、東電の社員は免震棟と福島第2原発に分かれて仕事をしていた。その後に14年10月に2階建ての新事務棟が完成。また新事務本館が建設中で今年夏に完成の予定だ。3階建てで広さは新事務棟の1.6倍になり協力会社なども使えるようになる。また作業員の休憩棟も15年4月に完成した。これらの建物の完成で、仕事はかなり楽になった。

(写真2)作業員の休憩棟。被ばくを避けるため、窓がない

(写真2)作業員の休憩棟。被ばくを避けるため、窓がない福島第1原発現在は、現時点で7000人の協力会社の社員、1000人の東電社員が働いている。協力会社には2次、3次などの下請けの人も含まれる。現在は日本中で建設作業員が不足気味であり、その状況が2020年のオリンピックまで続くことが懸念されている。東電は契約の形を競争入札ではなく業者を指名する随意契約にして、受注する建設会社側が長期的に東電と一緒に仕事をでき、作業員を手配できるように配慮しているという。

東電の小野明福島第1原発所長に話を聞いた。訪問したのは3月2日だったが、2月末からメディア取材が集中していた。その合間をぬって対応いただいた。小野所長は13年5月から所長を務めている。福島第1原発は緊急事態のただ中にあるという位置付けであるため、小野氏は、法令上は原則として、指揮をする免震棟の管制センターに詰めていなければならない。事故当時、映像で当時の吉田昌郎所長が座って政府や東電本店と緊迫したやりとりをしていた場所だ。その大部屋の席でさまざまな事務をこなしていた。

(写真3)小野明福島第1原発所長(左)。免震棟の管制センターで

(写真3)小野明福島第1原発所長(左)。免震棟の管制センターで「ご訪問ありがとうございます。そして事故により、福島の皆さんと日本全体にご心配をかけていること、深くおわび申し上げます」と、挨拶があった。東電の人が公の場で発言するとき、この言葉が繰り返される。いずれも口先だけでなく、真摯な態度で語られる。

「処理水対策」「作業の安全」「環境への影響防止」が重要論点

小野所長が現在向き合う問題の中で特に重要なものは、「貯まる処理水への対応」「作業の安全」「周辺環境への影響の防止」の3つという。このうち周辺環境への影響は、汚染水の処理が昨年一巡し、炉の冷温停止状態も保たれているため、危険はかなり減っているという。

ただし処理水の問題は深刻だ。量は90万トン、現在約1000基の貯水タンクに貯められている。この処理は東電ではなく政府が方針を決めることになったが、それがなかなか決まらない。あと数年でいっぱいになる。これの水に触れても健康被害の可能性はない。薄めて海に流すことが一番合理的な解決策だ。政府の早急な決断が必要だ。

また作業では転落などの事故のため3人の方が亡くなっているという。防護服、放射線防護の装備をして行うために、危険が増してしまう。作業員が他の工事現場のように動こうとして、事故が起きることがあったという。そのために東電は、安全確認の作業立ち会いと工程のチェックを増やし、安全の注意喚起を社員、協力会社の人に機会あるごとに行っているそうだ。

所内では小野所長をはじめ東電社員は作業をする他社社員に、相当な心づかいをしていた。すれ違ったり、打ち合わせをしたりする場合に、「ご安全に」「こんにちは」とあいさつ、声がけをしている。「安全追求には終わりがなく、気づけばすぐ改善をするようにしています」と、小野所長は述べた。

また工事では、これまで緊急性が重視されてきたが、今後は安全性、コストの精査、機能的なデザインなど、長期にわたる作業のために配慮をしていくという。

小野所長は「私たちはここ福島第1原発を「普通の職場」にしようと、社内で議論しています」と話した。ここで言う「普通」とは、事故直後のような大変な状況ではなく、持続可能な、安全な、落ち着いた職場という意味だそうだ。

福島原発事故の完全な収束までは、30年以上と長い時間がかかる。しかし放射性物質によって健康被害が広がりかねないという危機は去り、現場では人々が真剣に働いていた。こうした福島第1原発での前向きの変化は、多くの人に知られるべきと、私は思う。

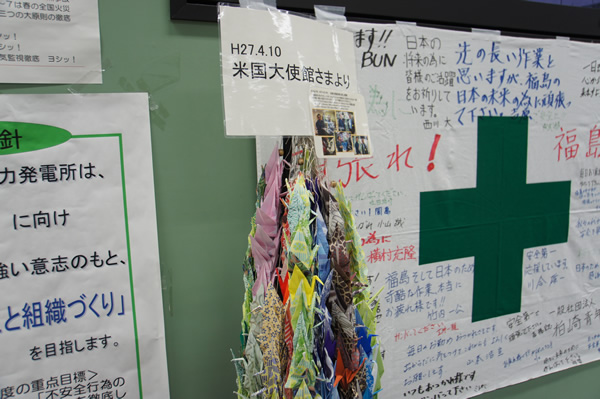

(写真5)免震棟の管制センターには、全世界からの応援メッセージが飾られていた

(写真5)免震棟の管制センターには、全世界からの応援メッセージが飾られていた「東電と地域社会、復興で協力−福島原発最新事情(下)」に続く。

(文・石井孝明 写真・菊地一樹 アゴラ研究所)

(2016年3月22日掲載)

関連記事

-

「トイレなきマンション」。日本の原子力政策では今、使用済み核燃料の後始末の問題が批判と関心を集める。いわゆる「バックエンド問題」だ。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。6月2日に「京都議定書はなぜ失敗したのか?非現実的なエネルギーミックス」を放送した。出演は澤昭裕氏(国際環境経済研究所所長、21世紀政策研究所研究主幹)、池田信夫氏(アゴラ研究所所長)、司会はGEPR編集者であるジャーナリストの石井孝明が務めた。

-

田原氏、池田氏は共に汚染水対策の膨大さに驚いた。「ここまでやって東電の資金が続くか分からないし、それに見合った効果があるのだろうか」(池田氏)

-

半世紀ほど前から原子力を推進することを仕事としていたが、引退したとたんに自分自身が原発事故で避難しなくてはならなくなった。なんとも皮肉な話だ。

-

はじめに 東日本大震災から7年経ったのに新潟県ではまだ事故の検証作業を続けている。その原因の一つは事故炉の内部の放射線が高すぎて内部を調べられないことと、事故後発足した原子力規制委員会(以下「規制委」と略す。)が安全審査

-

元経産官僚で、国際環境経済研究所河野太郎議員は2014年6月11日付ブログ記事「いよいよ電力の自由化へ」で、以下のようなことを述べておられる。続きを読む

-

NHK 3月14日記事。大手電機メーカーの東芝は、巨額損失の原因となったアメリカの原子力事業を手がける子会社のウェスチングハウスについて、株式の過半数の売却などによってグループの連結決算から外し、アメリカの原子力事業からの撤退を目指す方針を明らかにしました。

-

福島第一原発の事故は我国だけでなく世界を震撼させた。電力会社に在籍したものとして、この事故の意味を重く受け止めている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間